Vegetation und Pflanzendiversität

Grünlandmonitoring Bayern

Im Rahmen des Grünlandmonitorings Bayern wurden bei der Ersterhebung von 2002 bis 2008 insgesamt 6.108 Wirtschaftsgrünlandflächen unterschiedlicher Nutzungen (Wiesen, Weiden, Almen) und Intensitäten untersucht. Von 2009 bis 2012 wurden ca. 2.500 Flächen zum zweiten Mal erhoben. Von 2018 bis 2020 wurden die Vegetationsaufnahmen für den dritten Durchgang durchgeführt.

Ziel des Grünlandmonitorings ist zunächst die Erfassung des Zustands und der räumlichen Verteilung der Grünlandvegetation, um Veränderungen feststellen zu können. Daneben stehen auch Zusammenhänge zwischen Standort, Nutzung und Artenzahl und -zusammensetzung im Fokus sowie eine Erfolgskontrolle der Agrarumweltmaßnahmen.

Grünlandmonitoring Bayern: Ergebnisse und Daten der Ersterhebung und der Wiederholungen der Vegetationsaufnehmen in der Schriftenreihe der LfL:

Vegetationsaufnahmen

Für die Vegetationsaufnahme wurde in einem repräsentativen Teil des Bestandes eine kreisförmige Fläche von 25 m² auf dem Feldstück ausgewählt und eine Liste aller vorkommenden Gefäßpflanzen-Arten erstellt. Nach der Methode von Klapp & Stählin (1936) wurden dann das prozentuale Verhältnis der Artengruppen (Gräser, Kräuter und Leguminosen), der Ertragsanteil jeder Art in Prozent sowie der Heuertrag des gesamten Bestandes geschätzt. Der Mittelpunkt des Kreises wurde mit einem Dauermagneten markiert und die Koordinaten sowie die Höhe über NN ermittelt. So kann die Fläche für Wiederholungsaufnahmen exakt wiedergefunden werden. Im Durchschnitt wurde im ersten Durchgang eine Vegetationsaufnahme je 185 ha Grünlandfläche in Bayern durchgeführt.

Ergebnisse

Artenzahlen

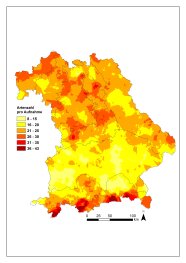

Insgesamt wurden auf den 2.752 Flächen des dritten Durchgangs 687 Pflanzenarten gefunden. 130 Arten gehören zu den Gräsern, 517 zu den Kräutern und 40 zu den Leguminosen. In den drei Durchgängen zusammen waren es 904 Pflanzenarten. Die mittlere Artenzahl pro 25 m² lag im dritten Durchgang bei 21 und damit um eine Art höher als in den beiden ersten Durchgängen. Artenzahlzunahmen gab es vor allem auf Flächen mit artenarmem Ausgangsbestand im ersten Durchgang. Die aus den Daten des Grünlandmonitorings berechnete Karte der mittleren Artenzahlen im Grünland zeigt deutlich, dass es starke regionale und auch nutzungsbedingte Unterschiede im Artenreichtum gab: Besonders artenreiche Flächen fanden sich vor allem in den Hochlagen (zum Beispiel Alpen) und in den trockenen Lagen im Norden Bayerns, wo das Grünland weniger intensiv genutzt werden kann. Dagegen stellte sich das Grünland im Naturraum Molassehügelland (zwischen Donau und Alpenvorland) als eher artenarm heraus.

Agrarumweltmaßnahmen

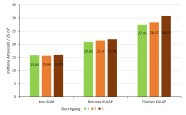

Um die Leistungen der Landwirtschaft im Bereich des Umweltschutzes und der Landschaftspflege zu honorieren, werden seit 1992 von der EU Finanzmittel für Agrarumweltmaßnahmen bereitgestellt. Das Kulturlandschaftsprogramm (KULAP) ist das zentrale Programm der Landwirtschaftsverwaltung. Hier werden verschiedene Maßnahmen auf der Ebene des gesamten Betriebes, des Betriebszweigs oder einzelner Flächen gefördert. Wie bereits in den ersten beiden Durchgängen des Grünlandmonitorings zeigt sich ein positiver Effekt der Agrarumweltmaßnahmen auf die Artenzahlen: im Mittel hatten Flächen mit Agrarumweltmaßnahmen höhere Artenzahlen als Flächen ohne Maßnahmen. Flächen ohne Agrarumweltmaßnahmen, mit betriebsbezogenem und flächenbezogenem Kulturlandschaftsprogramm unterschieden sich signifikant in der mittleren Artenzahl. Die höchsten Artenzahlen fanden sich bei flächenbezogenen Maßnahmen wie zum Beispiel Almbewirtschaftung. Auf Flächen mit Kulturlandschaftsprogramm – betriebsbezogen und flächenbezogen – hat die Artenzahl im Laufe der drei Durchgänge signifikant zugenommen, auf Flächen ohne Agrarumweltmaßnahmen dagegen nicht.

Artenreiches Grünland

Die mittlere Artenzahl pro 25 m² lag bei 21; die Spanne reichte von drei Arten/25 m² auf einer intensiv genutzten Wiese (426 m über NN) bis zu 70 Arten/25 m² auf einer Almfläche auf über 1.300 m über NN – beide Flächen in Oberbayern. Die großen Unterschiede entstehen durch die sehr heterogenen Standortbedingungen und unterschiedlichen Nutzungsintensitäten des Grünlands in Bayern.

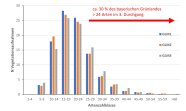

Werden nur die wiederholten Aufnahmeflächen betrachtet, stieg der Anteil der artenreichen Flächen mit mindestens 25 Arten/25 m² von 24,8 % im ersten Durchgang auf 30,0 % im dritten Durchgang signifikant (in diesen Vergleich mit 1.621 dreimal wiederholten Flächen gehen mehr Flächen mit AUM – vor allem mit Flächen-KULAP und VNP – ein als bei Heinz et al. (2015). 25 Arten pro 25 m² entsprechen etwa 40 Pflanzenarten auf dem gesamten Schlag. Die Daten des Grünlandmonitorings wurden dazu genutzt, um die 36 Kennarten(gruppen) für die Förderung "Kennarten in Dauergrünland" bzw. "Ergebnisorientierte Grünlandnutzung" auszuwählen. Die Kennarten dienen so als zuverlässige Indikatoren für den Artenreichtum der Fläche.

Mehr zum Thema: Artenreiches Grünland – Ergebnisorientierte Grünlandnutzung

Hauptbestandsbildner im bayerischen Grünland

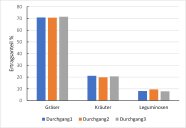

Der Vergleich der in allen drei Durchgängen aufgenommenen Flächen (n=1.621) zeigte einen deutlichen Wechsel in der Reihenfolge der Arten mit den höchsten Ertragsanteilen. Während im ersten und zweiten Durchgang der Wiesen-Fuchsschwanz (Alopecurus pratensis) mit mittleren Ertragsanteilen von 12,0 bzw. 12,3 % an der Spitze stand, landete er im dritten Durchgang auf dem dritten Platz (9,3 %) hinter Deutschem Weidelgras (Lolium perenne, 11,9 %) und Bastard-Weidelgras (Lolium x hybridum, 9,8 %), deren Anteile jeweils zunahmen. Ebenfalls zu den Gewinnern gehört der Rot-Schwingel (Festuca rubra). Der Anteil des Gewöhnlichen Rispengrases (Poa trivialis) nahm vom ersten zum dritten Durchgang signifikant von 8,7 % auf 4,9 % ab. Wie schon in den beiden anderen Durchgängen waren das häufigste Kraut der Wiesen-Löwenzahn (Taraxacum officinalis) und die häufigste Leguminose der Weiß-Klee (Trifolium repens). Die Bestände setzten sich im Mittel aus 70,9 % Gräsern, 20,8 % Kräutern und 8,2 % Leguminosen zusammen. Während es beim Anteil der Gräser keine signifikanten Unterschiede gab, unterschied sich der höhere Anteil Leguminosen im zweiten Durchgang signifikant vom ersten und dritten Durchgang.

Einen Überblick über die Daten des ersten, zweiten und dritten Durchgangs des Grünlandmonitoring Bayern bieten die LfL-Schriftenreihen:

Fachbeitrag: Wie artenreich ist das Öko-Grünland in Bayern?

Auf ökologisch bewirtschafteten Flächen erwartet die Bevölkerung automatisch eine höhere Biodiversität. Aber gilt das auch für die Grünlandwirtschaft? Denn hier sind die Unterschiede in der Bewirtschaftung zwischen ökologischen und konventionellen Betrieben nicht so deutlich wie im Ackerbau.

Die Auswertung der Daten des Grünlandmonitorings Bayern wurden in der Zeitschrift "Naturschutz und Landschaftsplanung (52/04)" veröffentlicht. Basierend auf vegetationskundlichen Untersuchungen und den Angaben zu Agrarumweltmaßnahmen (AUM) haben wir Grünlandbestände, die nach den Vorgaben des Kulturlandschaftsprogramms "Ökologischer Landbau" bewirtschaftet wurden, mit solchen verglichen, die keiner AUM unterlagen. Tatsächlich konnten wir signifikante Unterschiede bei naturschutzfachlichen Parametern feststellen. Sowohl auf der Ebene der Aufnahmeflächen (25 m²) wie auch auf ganz Bayern bezogen ergaben sich für ökologisch bewirtschaftetes Grünland höhere Pflanzenartenzahlen, höhere Kräuter- und Leguminosenanteile – deren Blüten für Bestäuberinsekten interessant sind – und mehr gefährdete Arten.

Entscheidend für das Ergebnis ist allerdings, welche Gruppen miteinander verglichen werden. Die höhere Artenvielfalt im Ökogrünland wird relativiert, wenn man alle Grünlandflächen heranzieht, also auch diejenigen mit anderen AUM. Dann liegt der Ökolandbau kaum über dem bayerischen Mittelwert, weil auch andere AUM im konventionellen Bereich mit erhöhten Artenzahlen verbunden sind. Grundsätzlich streut die Artenzahl im Ökogrünland sehr stark. Speziell auf die Biodiversität ausgerichtete AUM boten im Ökolandbau zum damaligen Zeitpunkt kaum Anreize, weil die Prämie in Bayern nicht zur Ökoprämie addiert wurde, sondern nur die jeweils höhere Prämie ausbezahlt wurde.

Das Projekt "Grünlandmonitoring Bayern" wird vom Bayerischen Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Tourismus gefördert.

Mayer F., Heinz S., Kuhn G.: Das Grünland des Ökologischen Landbaus in Bayern – Wie naturschutzfachlich wertvoll ist es? Naturschutz und Landschaftsplanung | 52 (04) | 2020, S. 168–175.

Zeitschrift Naturschutz und Landschaftsplanung

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden