Studiendesign

Untersuchungsregionen

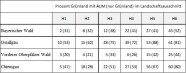

Die Insektenbiomasse und -vielfalt wurde in vier Grünlandregionen in Bayern untersucht: im Jahr 2019 im Bayerischen Wald (BW) und im Ostallgäu (OA) und im Jahr 2020 im Vorderen Oberpfälzer Wald (VOW) und im Chiemgau (CH).

AUM-Landschaftsgradienten

Für jede Region wurden 6 Landschaftsausschnitte mit einer Fläche von 2 km² ausgewählt. Der Grünlandanteil beträgt im Minimum 20% und im Maximum 88%. Für jede der vier Regionen bilden diese 6 Landschaftsausschnitte einen regional typischen Gradienten des Flächenanteils der darin umgesetzten Grünland-AUM ab. Der geringste Anteil Grünland-AUM in einem Landschaftsausschnitt liegt bei 2% (Bayerischen Wald), der höchste bei 61% (Ostallgäu)

Untersuchungsvarianten

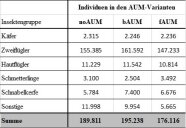

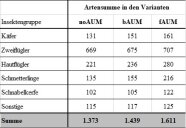

In jedem Landschaftsausschnitt wurden anschließend für die Untersuchung drei Grünlandflächen mit Eigenschaften und einer Mindestflächengröße von 0,5 ha als Varianten für diese Untersuchung ausgewählt: keine Agrarumweltmaßnahme (noAUM), betriebsbezogene Agrarumweltmaßnahme (bAUM) und flächenbezogene Agrarumweltmaßnahme (fAUM). Insgesamt wurden jeweils 24 Grünlandflächen für noAUM, bAUM und fAUM untersucht. Innerhalb der 24 bAUM Flächen gab es auf 11 Flächen die Maßnahme B10 (in Kombination mit B11), d.h. im Gesamtbetrieb wurde ökologischer Landbau betrieben. Bei 24 fAUM Flächen gab es auf 10 Flächen auch eine VNP Maßnahme. Die häufigste fAUM war B30 (Extensive Grünlandnutzung entlang von Gewässern und in sonstigen sensiblen Gebieten).

Bewirtschaftung

Bewirtschaftungsintensität

Der Index für die Bewirtschaftungsintensität von Grünland (Land Use Intensity Index - LUI) nach Blüthgen et al. (2012) berücksichtigt die Anzahl der Schnitte, den Stickstoffeintrag (kg Stickstoff pro ha und Jahr) und die Beweidungsintensität (Großvieheinheiten pro ha und Jahr). Da durch AUM meist eine geringere Bewirtschaftungsintensität erzielt werden soll wird hier zum besseren Verständnis ein "Extensivierungsindex" (Land Use Extensification Index - LEI) verwendet, der aus dem Kehrwert des LUI (LEI = LUI-1 = 1/LUI) gebildet wird.

Vegetation

Vegetationsaufnahme

Für die 72 Untersuchungsflächen wurde einmalig eine detaillierte Vegetationsaufnahme durchgeführt. Die methodische Vorgehensweise der Vegetationsaufnahme orientierte sich am Grünlandmonitoring der LfL (Heinz et al. 2015). Die Aufnahmen in den 72 Grünlandflächen erfolgten im Zeitraum vom 05.05.2020 - 05.08.2020 (BW und OA) bzw. 10.05.2021 - 08.07.2021 (VOW und CH). Nach Möglichkeit wurde die Kartierung vor dem 1. Schnitt bzw. 2. Schnitt durchgeführt, wobei die Vegetation im Durchschnitt mindestens eine Höhe von 10 cm aufweisen musste. Die Vegetationsaufnahme erfolgte in einem Kreis mit r ≈ 2.8 m (A = 25 m2). Der Kreismittelpunkt war das Kopfende der Malaisefalle mit Fangbehälter. Innerhalb des Kreises wurden die Deckungsgrade (nach Braun-Blanquet) aller Gefäßpflanzen-Arten (Gräser, Kräuter, Leguminosen) erfasst.

Insektenerfassung

Fangmethoden und Fangzeiträume

Die Insekten wurden mit drei unterschiedlichen Methoden erfasst: Malaisefallen, Insekten-Sauger, Keschern. Im Rahmen der bisherigen Auswertung wurden nur Tiere, die mittels Malaisefalle gefangen wurden, berücksichtigt. Über einen Zeitraum von einem Jahr wurde je Untersuchungsfläche jeweils eine Malaisefalle möglichst in der Mitte der Grünlandflächen in drei Fangzeiträumen zu je zwei Wochen aufgestellt. Der erste Fangzeitraum lag im Juni, der Zweite im Juli und der Dritte im September.

Malaisefallen

Bei dem verwendeten Fallentyp handelt es sich um die Malaisefalle nach Prof. Barták. Diese zeltartigen Netze mit Fangbehälter sind eine gängige Methode zur Erfassung eines breiten Artenspektrums flugfähiger Insekten und kommen in zahlreichen wissenschaftlichen Untersuchungen zum Einsatz. Das Bundesamt für Naturschutz (BfN) empfiehlt im Methodenleitsatz zum Aufbau eines bundesweiten Insektenmonitorings die Verwendung von Malaisefallen (BfN 2019). Die in die Malaisefalle einfliegenden Tiere wandern nach oben, landen in der Kopfdose und werden dort in einer Fangflüssigkeit konserviert. Bei der Fangflüssigkeit handelt es sich um eine Mischung aus 80%igem Ethanol und Ethylenglykol im Verhältnis 2:1. Ethylenglykol wurde zugesetzt, da dieses schwer flüchtig ist und somit auch bei hohen Temperaturen bzw. starker Sonneneinstrahlung kaum verdunstet.

Aufbereitung und Analyse des Probenmaterials

Zwar waren in den Proben auch andere Arthropoden, wie z.B. Spinnentiere, enthalten, es handelt sich bei dem Großteil der Tiere aber um Insekten, weshalb im Folgenden vereinfacht nur noch von Insekten gesprochen wird. Im Labor wurde das Abtropfgewicht der gefangenen Tiere nach Ssymank et al. (2018) in Anlehnung an die Krefeldstudie (Hallmann et al. 2017) ermittelt.

Dazu wurde die Probe in ein Sieb mit einer Maschenweite von 0,5 mm überführt und sobald der Zeitabstand zwischen zwei Tropfen, die aus dem Sieb fallen, größer als 10 Sekunden war, das Gewicht bestimmt. Für 216 der insgesamt 432 Malaisefallenproben wurde danach mittels DNA-Metabarcoding eine Artbestimmung durchgeführt. Hierbei werden die Insekten einer Malaisefallenprobe gemahlen und homogenisiert. Aus diesen Mischproben werden dann spezifische mitochondriale Genabschnitte (CO1-Gen) identifiziert und sequenziert. Die Gensequenzen werden anschließend mit einer Referenzdatenbank verglichen und den Arten zugeordnet. Die restlichen 216 Malaisefallenproben wurden auf Ordnungsebene sortiert und die einzelnen Individuen gezählt.

Ausgewählte Tiergruppen, wie z.B. Schwebfliegen, Netzflügler und Wildbienen, werden anschließend noch von Experten nach morphologischen Merkmalen auf Artniveau bestimmt. Die genannten Gruppen wurden ausgewählt, da sie gut untersucht sind und wichtige Ökosystemfunktionen, wie z.B. Bestäubung und Schädlingsregulation übernehmen. Die Aufteilung der Malaisefallenproben erfolgte dabei so, dass aus jedem Probenahmezeitraum je eine Leerung dem DNA-Metabarcoding und eine der klassischen Sortierung zugeordnet wurde. Für die Biomasse wurden 6 Proben insgesamt erhoben (je 2 Leerungen für 3 Fangzeiträume, 6 Wochen Fangzeit je Standort). Die einzelnen Proben wurden anhand der genauen Standzeit der Malaisefalle zunächst auf g/Tag umgerechnet. Die Standzeiten waren insgesamt möglichst einheitlich bis auf einzelne Sonderfälle (z.B. umgestürzte Falle). Anschließend wurden die 2 Proben eines Zeitraumes gemittelt und danach der Gesamtmittelwert aus den Werten für die 3 Zeiträume gebildet.

Für die Individuenzahlen aus der „Insekten-Sortierung“ wurden je Grünlandfläche 3 Proben erhoben (je 1 Leerungen für 3 Fangzeiträume, 3 Wochen Fangzeit je Standort). Die Individuenzahlen der einzelnen sortierten Gruppen in den 3 sortierten Proben pro Grünlandfläche wurden aufsummiert und der Gesamtmittelwert der Individuen/Tag (analog zur Biomasse) bestimmt. Für die Artenlisten aus dem „Insekten-Metabarcoding“ wurden je Grünlandfläche 3 Proben erhoben (je 1 Leerungen für 3 Fangzeiträume, 3 Wochen Fangzeit je Standort). Die Artenlisten wurden zunächst auf Fehler und Plausibilität geprüft und konsolidiert, d.h. je Untersuchungsfläche wurde für die 3 Proben die minimale Anzahl an nachweisbaren Arten bestimmt und anschließend als Gesamtartenzahl für die Fläche aufsummiert.

Statistische Auswertung

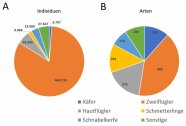

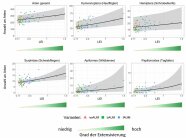

Die statistische Auswertung erfolgte mittels Bayes-Inferenz in generalisierten, gemischten Regressionsmodellen (GLMM). Modelliert wurde die Insektenbiomasse, die ermittelte Gesamtartenzahl sowie die Artenzahlen der fünf artenreichsten Insektengruppen (Käfer (Coleoptera), Zweiflügler (Diptera), Hautflügler (Hymenoptera), Schmetterlinge (Lepidoptera), Hemiptera (Schnabelkerfe)), sowie die drei wichtigsten Bestäubergruppen (Schwebfliegen (Syrphidae), Wildbienen (Apiformes) und Tagfalter (Papilionoidea)). Für die Biomasse wurde dabei eine Gamma-Verteilung und für die Artenzahlen eine negativ binomiale Verteilung angenommen. In den verschiedenen Regressionsmodellen wurden die Varianten, der prozentuale Anteil an Grünland-AUM im Landschaftsausschnitt, der Extensivierungsindex (LEI) und die Anzahl an Pflanzenarten als feste Faktoren („fixed effects“) definiert. Die Untersuchungsregionen (BW, OA, VOW, CH) und die Landschaftsausschnitte (Hexagone 1-6) wurden als verschachtelte zufällige Faktoren („nested random effects“) verwendet. Für die Artenzahlen der Insekten wurde zusätzlich die unterschiedliche Standzeit der Malaisefalle in Tagen (stundengenau) als Offset-Term in den Regressionsmodellen berücksichtigt, um Ergebnisse entsprechend zu standardisieren.

Wir verfolgten dabei zwei Fragestellungen:

- Q1: Gibt es einen direkten Einfluss der drei Varianten (noAUM, bAUM, fAUM), des Anteils an Grünland-AUM im Landschaftsausschnitt, sowie deren Wechselwirkung auf die Biomasse und Vielfalt von Insekten?

- Q2: Gibt es einen direkten Einfluss des Extensivierungsindex (LEI) bzw. des Pflanzenartenreichtums (SVegetation), des Anteils an Grünland-AUM im Landschaftsausschnitt, sowie deren Wechselwirkung auf die Biomasse und Vielfalt von Insekten?

Leerung der Malaisefalle.

Insektenausbeute einer Malaisefalle nach 1 Woche.auf Extensivwiese.

Malaisefalle nach der Mahd

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden