Forschungs- und Innovationsprojekt

Glyphosatfreier Erosionsschutz im Mais (konventioneller Landbau)

Weiterentwicklung von Erosionsschutzverfahren im Mais – glyphosatfrei im konventionellen sowie alternative Verfahren im ökologischen Landbau

Das Forschungs- und Innovationsprojekt "Weiterentwicklung von Erosionsschutzverfahren im Mais" umfasst zwei Teilprojekte. Im Folgenden wird der Projektteil im konventionellen Landbau dargestellt. Beim Anbau von Mais spielt der Erosionsschutz eine immer wichtigere Rolle. Die Ziele dieses Teilprojekts im konventionellen Landbau sind der Vergleich unterschiedlicher Herbizidstrategien, die Auswirkungen differenzierter Gülleausbringsysteme und der Vergleich von Zwischenfruchtmischungen hinsichtlich Mulchabdeckung und Unkrautunterdrückung.

Hintergrund

Infolge verstärkt auftretender kleinräumiger Starkregenereignisse spielt der Erosionsschutz vor allem beim Anbau von Reihenkulturen wie Mais eine immer wichtigere Rolle. Auch aufgrund der zunehmend längeren Trockenperioden müssen Anbausysteme überdacht und angepasst werden, um das Wasser in der Fläche zu halten. Eine umweltschonende Technik zur Gülleausbringung wird nicht zuletzt durch die Novellierung der Düngeverordnung unabdingbar. Zudem stellen die Forderungen nach Verzicht auf den Einsatz von nicht-selektiven Herbiziden, wie Glyphosat, die Landwirtschaft vor neue und große Herausforderungen, die es zu bewältigen gilt.

Im konventionellen Landbau müssen Verfahren entwickelt und unter verschiedenen Standort- und Witterungsbedingungen geprüft werden, die die Böden ohne die Option "Glyphosat" mit möglichst geringem Herbizideinsatz vor Erosion schützen und sichere Erträge gewährleisten. Das Zusammenspiel einer geeigneten Zwischenfrucht (ausreichende Masseentwicklung, Beitrag zur Bodenstrukturverbesserung, keine Erschwernis bei der Saat, Potenzial für hohe Bodenbedeckung nach der Maissaat), der Art und Weise der Gülleausbringung bzw. -einarbeitung, der Sätechnik und des Herbizidmanagements im Mais ist standortspezifisch auszuloten und anzupassen. Voraussetzung für eine optimale Etablierung der Zwischenfrucht ist ein wirksames Ausfallgetreidemanagement nach der Getreideernte.

Ziele

- Vergleich unterschiedlicher Herbizidstrategien, insbesondere zwischen Varianten mit Glyphosatbehandlung im Vorauflauf und solchen mit glyphosatfreier Herbizidanwendung

- Auswirkungen differenzierter Gülleausbringsysteme und Bodenbearbeitung auf die Maispflanzenentwicklung

- Vergleich von Zwischenfruchtmischungen hinsichtlich Mulchabdeckung und Unkrautunterdrückung

Methode

Untersucht wurden differenzierte Herbizidstrategien für die Mulchsaat von Mais und der Anbau von abfrierenden Zwischenfruchtmischungen. Aufgrund dieser beiden Prüffaktoren ergibt sich ein umfangreicher Versuchsaufbau, der jedoch notwendig ist, um aussagekräftige und praxisrelevante Ergebnisse zu erzielen. Der Versuch wurde als Kombination von vier verschiedenen Pflanzenschutzstrategien, drei Zwischenfruchtmischungen und drei Gülleeinarbeitungsmethoden angelegt. Zu Beginn wurden drei unterschiedliche Zwischenfrüchte gesät. Die Wahl fiel auf abfrierende Mischungen, die sowohl für die Mulch- als auch für die Direktsaat geeignet sind. Um den Anforderungen an den Versuch gerecht zu werden, sollten sie einerseits einen guten Erosionsschutz durch viel Biomassebildung leisten und ebenso zuverlässig abfrieren. Andererseits sollten sie jedoch auch spätsaat- und trockentolerant sein. Der Anbau erfolgte im Herbst nach der Weizenernte. Hierfür wurden die Mischungen nach dem Pflug- oder Grubbereinsatz mit einer Säkombination aus Kreiselegge und Sämaschine gesät.

Die vorhandenen Mischungen setzen sich wie folgt zusammen:

- Mischung 1: Viterra Schnellgrün enthält 43 % Gelbsenf ALBATROS, 22 % Leindotter, 22 % Michelis Klee, 13 % Sareptasenf

- Mischung 2: AquaPro enthält Phacelia, Öllein, Sonnenblume, Rauhafer, Ramtillkraut, Sorghum

- Mischung 3: Planterra ZWH 4025 enthält 48 % Alexandrinerklee, 27 % Gartenkresse, 15 % Senf Nematoden resistent, 10 % Phacelia

Die Pflanzenschutz-Varianten setzten sich wie folgt zusammen:

1. Glyphosathaltiges Produkt im Vorauflauf auf der abgefrorenen Zwischenfrucht und eine situativ und ortsübliche Nachauflaufbehandlung mit selektiven Mais-Herbiziden in Standardaufwandmenge

2. Situativ und ortsübliche Nachauflaufbehandlung mit voller Aufwandmenge ohne Glyphosat Vorsaatbehandlung

3. Ortsübliche Nachauflaufbehandlung mit situativ reduzierter Aufwandmenge ohne Glyphosat Vorsaatbehandlung: Reduktion der boden- oder blattaktiven Komponente um ca. 30 % bzw. Verzicht auf Terbuthylazin (TBA)

4. Unbehandelte Kontrolle: In diesen Parzellen erfolgte keinerlei Herbizid-Behandlung, um den natürlichen Unkrautbesatz in jeder Zwischenfrucht und nach den Bodenbearbeitungsvarianten einschätzen zu können.

Zur Düngung und somit für den Faktor Bodenbearbeitung der drei Meter breiten Parzellen mit Biogasgärrest kam ein Güllefass mit Durchflussmengenregler zum Einsatz. Für die Direktsaatvariante wurde mit Schleppschuh (Abbildung 1) ausgebracht und anschließend ohne Bodenbearbeitung gesät. Bei der Variante Mulchsaat mit Saatbettbereitung wurde der Breitverteiler eingesetzt und der organische Dünger anschließend mit einer Kreiselegge eingearbeitet (Abbildung 2). Die Strip Till als alternative Variante vereinte Ausbringung und Einarbeitung in einem Schritt (Abbildung 3) und stellte somit eine Kombination aus konservierender und intensiver Saatbettbereitung dar. Dabei wurden nur Streifen von etwa 25 cm Breite und 17 cm Tiefe bearbeitet, der Boden zwischen den Streifen hingegen blieb unberührt. Für alle Parzellen wurde mit einem hochgenauen RTK GPS gearbeitet, um besonders in der Strip Till Variante den bearbeiteten Streifen genau zu treffen.

Abbildung 1: Mulchsaat ohne Saatbettbereitung (Direktsaat): Gülleausbringung mit Schleppschuh-Technik

Abbildung 2: Mulchsaat mit Saatbettbereitung: Breitverteiler mit Pralltellern, Einarbeitung mit der Kreiselegge

Abbildung 3: Strip Till: Streifenförmige Gülleausbringung und Einarbeitung

Wichtige Beurteilungskriterien der Versuche waren der Feldaufgang sowie die Kulturentwicklung, die Unkrautunterdrückung, die Mulchbedeckung und nicht zuletzt der Ertrag.

Aussagekräftige Großparzellenversuche auf zwei Standorten:

- Niederbayern mit ca. 9,0 °C Jahresdurchschnittstemperatur und 860 mm mittlerem Jahresniederschlag

- Unterfranken mit ca. 8,9 °C Jahresdurchschnittstemperatur und 680 mm mittlerem Jahresniederschlag

Umfangreiche Bonituren zu unterschiedlichen Entwicklungsstadien im Mais:

- Feldaufgang

- Pflanzenzahl

- Pflanzenlänge

- Verunkrautung

- Bodenfeuchte

- Kulturdeckungsgrad

- Unkrautdeckungsgrad

- Mulchabdeckung

- Krankheiten

- Ertrag

Ergebnisse

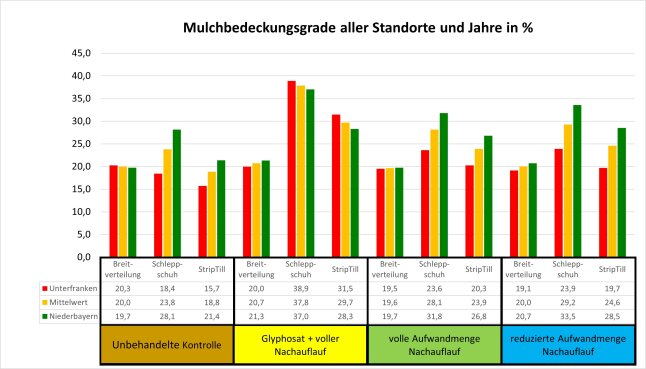

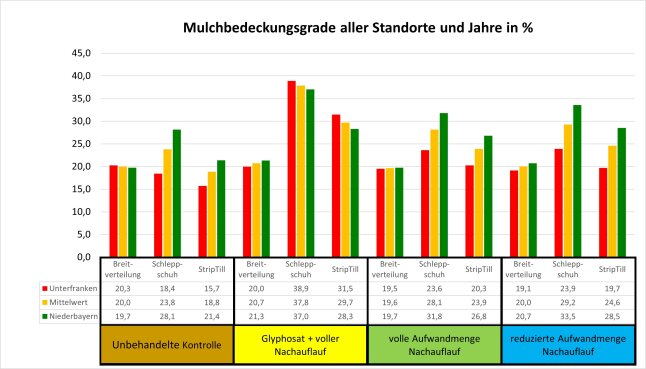

Nach dem erfolgreichen Abschluss des Versuches nach vier witterungsbedingt sehr unterschiedlichen Jahren an zwei Standorten können dennoch viele gemeinsame Trends und Schlüsse gezogen werden. Am Gunststandort fielen die Mulchbedeckungsgrade deutlich höher aus im Vergleich zum Trockenstandort dank höheren Niederschlägen und damit einhergehender Entwicklung und Massebildung der Zwischenfrüchte. Lediglich in der Glyphosatvariante war der Mulchbedeckungsgrad am Trockenstandort besser, da sich das Ausfallgetreide stärker etablieren konnte aufgrund der geringen Zwischenfruchtdeckung. Durch den Einsatz des Totalherbizides konnte es effektiv abgetötet und der Mulchbedeckung zugerechnet werden. Es wird deutlich, dass insbesondere die Varianten Schleppschuh (Direktsaat) und Strip Till imstande waren, den angestrebten Mulchbedeckungsgrad von 30 % zu erreichen.

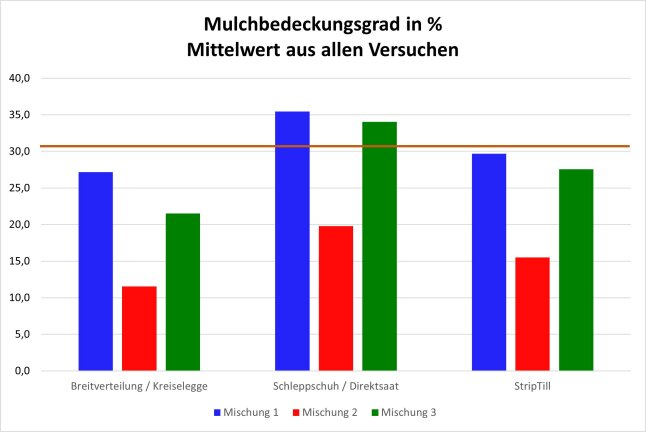

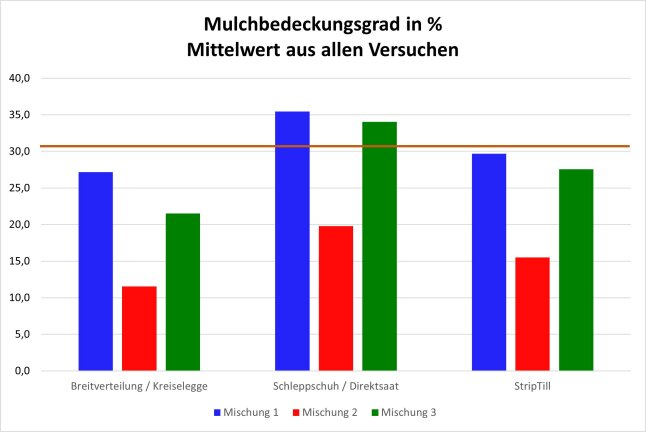

Bei der Betrachtung der Mulchbedeckungsgrade über alle Versuchsjahre und Standorte hinweg befindet sich die Mischung 2 deutlich im Nachteil im Vergleich zu den beiden anderen Zwischenfrüchten. Ein erkennbarer Vorteil zeigt sich bei der Verwendung von Mischung 1, was auf den erhöhten Senfanteil von in Summe 56 % im Vergleich zu den anderen Mischungen zurückzuführen ist. Der Senf ist vergleichsweise trockentolerant und bildet auch unter suboptimalen Bedingungen noch viel Masse.

Folglich wird hier deutlich, dass für eine erosionsschutzwirksame Bodenbedeckung von 30 % die Verwendung einer geeigneten Zwischenfrucht mit hohem Massebildungspotenzial notwendig ist. Es steht weiterhin außer Frage, dass der angestrebte Bodenbedeckungsgrad nicht allein durch die Wahl der Zwischenfruchtmischung erreicht werden kann, sondern vielmehr auch durch die geeignete Bodenbearbeitung nach der Gülleausbringung und das optimale Saatverfahren. Nur durch eine integrative Herangehensweise kann somit eine ausreichende Bodenbedeckung erzielt werden.

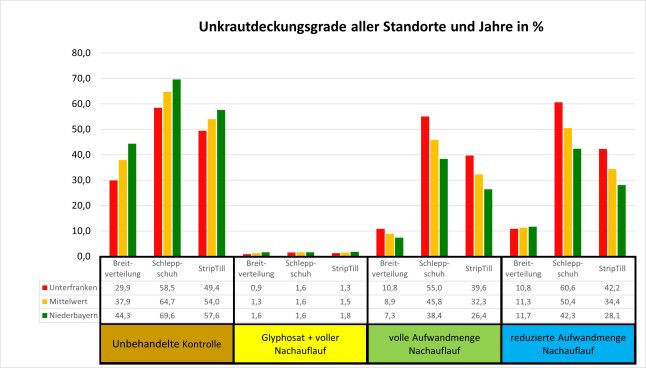

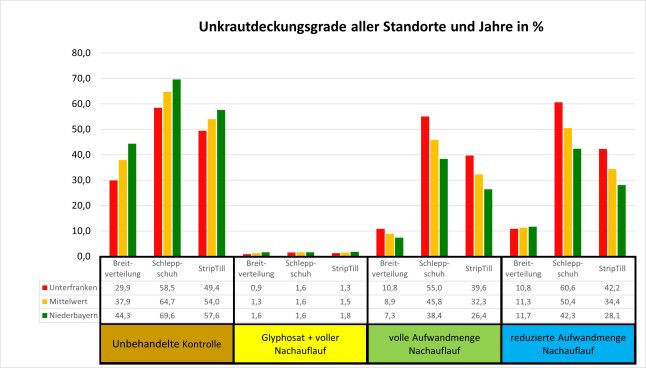

Mit zunehmendem Herbizideinsatz sowie steigender mechanischer Bodenbearbeitung sinkt der Unkrautdeckungsgrad. Einzige Ausnahme bildet die Totalherbizidvariante, in der der reduzierende Effekt der mechanischen Bodenbearbeitung nicht deutlich wird, da das Unkraut bereits zuvor abgetötet wurde. In diesen Parzellen hatte der Mais keine Konkurrenz um Licht und Wasser, was ihm einen entscheidenden Wachstumsvorteil in der Jugendentwicklung einbringt und sich enorm auf den Ertrag auswirkt. Im Gegensatz dazu wurden die Jungpflanzen bei den sowohl mechanisch als auch Herbizid reduzierten Verfahren deutlich stärker in der Entwicklung beeinträchtigt, da eine erste Unkrautbekämpfung ausblieb, indem auf Glyphosat als Vorsaatbehandlung verzichtet wurde. Die Nachauflaufherbizide reichten dann oft nicht mehr aus, um die bereits vorhandenen Altunkräuter sicher beseitigen zu können. In Niederbayern konnten sich die Zwischenfrüchte meist besser entwickeln aufgrund des höheren Niederschlags und so mehr der aufkeimenden Unkräuter unterdrücken.

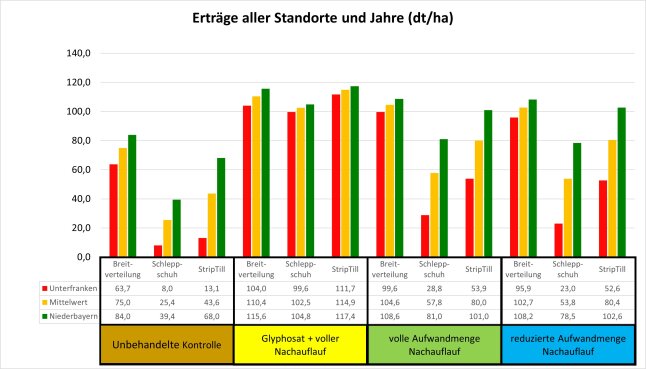

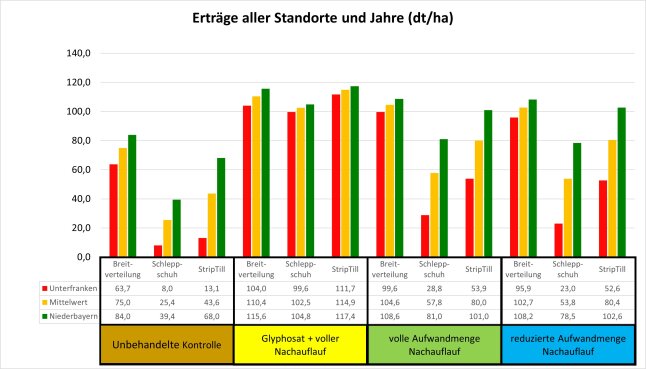

Die im Mittel höchsten Erträge wurden innerhalb der Parzellen mit Glyphosat erzielt, wobei hier die Strip Till-Variante die beste über alle Jahre und Standorte war. Möglicherweise ist die Lockerung des Bodens in Kombination mit der Schaffung eines Mikroklimas für das Maiswachstum günstig. Denkbar ist auch, dass die höhere Mulchbedeckung und damit geringere Verdunstung im Vergleich zur Variante Mulchsaat mit Saatbettbereitung einen Vorteil bringt, da den Maispflanzen in Trockenperioden mehr Wasser zur Verfügung steht. Mit den Kombinationen der Gülleeinarbeitung mit der Kreiselegge (Mulchsaat mit Saatbettbereitung) konnten in allen herbizidreduzierten Varianten die höchsten Erträge erzielt werden.

Der Mais am Trockenstandort Unterfranken reagierte auf eine unzureichende Unkrautreduktion mit einem stärker ausgeprägten Ertragsabfall im Vergleich zum Standort in Niederbayern. Der Grund dafür dürfte die erhöhte Konkurrenz um Wasser sein.

Fazit

In unserem Versuch hat sich gezeigt, dass die Vorsaatbehandlung mit Glyphosat den Ertrag abzusichern vermag. So konnten alle Varianten mit dem Totalherbizid im Durchschnitt gleichmäßig hohe Erträge erzielen. Insbesondere die Direktsaatvariante ist stark davon abhängig. Steht jedoch kein Glyphosat zur Behandlung der Altverunkrautung im Vorsaatverfahren bei der Direktsaat zur Verfügung, ist mit regelmäßig starken Ertragseinbußen zu rechnen. Dies verdeutlicht den Zielkonflikt, bei dem der maximale Erosionsschutz und hohe Erträge unter den gewählten Techniken und Rahmenbedingungen nicht mit der Herbizidreduktion oder einem Verzicht auf Glyphosat über alle Jahre und Witterungen vereinbar sind.

Daher ersetzt immer mehr die mechanische Bodenbearbeitung den chemischen Pflanzenschutz zur Unkrautregulierung und minimiert somit die Bodenbedeckungsgrade zum Erosionsschutz. Kann ein geringeres Maß an Erosionsschutz geduldet werden, ist ein Verzicht auf die Anwendung von Glyphosat und eine geringere Herbizidaufwandmenge im Nachauflauf unter optimalen Voraussetzungen durchaus möglich. Dies zeigen die Varianten Strip Till (streifenweise Gülleeinarbeitung) und Mulchsaat mit Saatbettbereitung (ganzflächige Gülleeinarbeitung durch Kreiselegge). Beide Geräte reduzieren eine vorhandene Verunkrautung. Bei einer mit Wurzelunkräutern vorbelasteten Fläche ist davon jedoch abzuraten. In Trockenregionen erlangt das optimale Unkrautmanagement einen noch höheren Stellenwert als in der Gunstregion, da der Mais mit einem stärker ausgeprägten Ertragsabfall reagiert. Auch die Schaffung einer hohen Mulchbedeckung stellt in trockeneren Regionen einen höheren Anspruch an die richtige Zwischenfruchtwahl mit einem entsprechend hohen Anteil an Trockenkeimern und guten Massebildnern zur Unkrautunterdrückung.

Ein reduzierter Herbizideinsatz kann auf längere Sicht zu einer Erhöhung des Unkrautdrucks führen. So können vor allem beim Verzicht auf Glyphosat Altverunkrautungen wieder zu einem Problem werden. Alternative nicht-selektive Herbizide sind in der Gruppe der ALS-Hemmer, die die Sulfonylharnstoffe umfassen, zu finden. Diese sind jedoch bei regelmäßigem Einsatz von der Gefahr einer Resistenzbildung betroffen.

Weiterführende Informationen

Projektinformation

Projektleitung: Florian Ebertseder (konventioneller Landbau) LfL Institut für Ökologischen Landbau, Bodenkultur und Ressourcenschutz (IAB), Arbeitsgruppe Bodenphysik, Bodenmonitoring; Dr. Peer Urbatzka (ökologischer Landbau), IAB, Arbeitsgruppe Pflanzenbau im ökologischen Landbau

Projektbearbeitung: Anita Oberneder, Lukas Wachter, Christoph Hofbauer IAB 1a

Laufzeit: 07/2019 bis 04/2024

Finanzierung: Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten

Projektpartner: IAB 3b, ILT 1a, IPS 3b

Förderkennzeichen: A/19/02

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden