Weiße Lupinen in der Fütterung von Ferkeln

Weiße Lupinen

Süßlupinen wurden in zahlreichen Fütterungsversuchen mit Schweinen getestet und sind als Eiweißfuttermittel etabliert. Aufgrund ihrer Anfälligkeit gegenüber Anthraknose, einer Pilzkrankheit, kann es im Lupinenanbau insbesondere bei feuchter Witterung zu Totalausfällen kommen. Auch bei den züchterisch toleranteren blauen Lupinensorten können Verluste bis zu 30 Prozent auftreten. In den letzten Jahren wurden insbesondere bei den Weißen Lupinen (Lupinus albus) zwei Neuzüchtungen zugelassen, die sich durch eine hohe Anthraknosetoleranz auszeichnen. Eine ist die Sorte Frieda. Diese aus Bayern stammende Sorte wurde in zwei Fütterungsversuchen mit Ferkeln getestet. Die Lupinen von Versuch 1 wiesen einen Gesamtalkaloidgehalt von 0,061 Prozent, die von Versuch 2 einen von 0,144 Prozent auf.

Versuchsdurchführung

Die Fütterungsversuche wurde am Staatsgut Schwarzenau der Bayerischen Staatsgüter durchgeführt. Dazu wurden 192 Tiere nach Lebendmasse, Abstammung und Geschlecht ausgewählt und gleichmäßig folgende Versuchsgruppen aufgeteilt:

Versuch 1

- Kontrolle

- Weiße Lupinen: 5,0 Prozent im Ferkelaufzuchtfutter I, 10,0 Prozent im Ferkelaufzuchtfutter II

Versuch 2

- Kontrolle

- Weiße Lupinen: 2,5 Prozent im Ferkelaufzuchtfutter I, 5,0 Prozent im Ferkelaufzuchtfutter II

Die Ferkel wurden jeweils in 16 Buchten zu je 12 Tieren gehalten. Sie waren zu Versuchsbeginn vier Wochen alt und knapp 8 Kilogramm schwer. Es wurde zweiphasig gefüttert.

Die Rationen basierten auf Getreide, Sojaextraktionsschrot und Mineralfutter. In den Testgruppen wurde Sojaextraktionsschrot teilweise durch Weiße Lupinen ersetzt.

Ergebnisse

Versuch 1

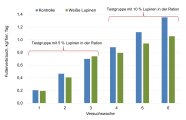

Futterverbrauch

Während der Futterverbrauch pro Tier und Tag in beiden Gruppen in den ersten drei Versuchswochen auf einem vergleichbaren Niveau lag, zeigte sich in der 2. Fütterungsphase in der Lupinengruppe ein signifikant verminderter Futterverbrauch. Im Mittel des Versuchs wurde mit 679 Gramm in der Lupinengruppe signifikant weniger Futter verbraucht als in der Kontrollgruppe mit 774 Gramm.

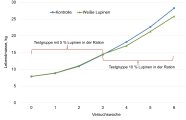

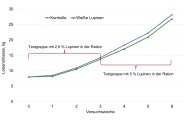

Tägliche Zunahmen

Am Ende des Versuchs wiesen die Ferkel der Kontrollgruppe mit 28,0 Kilogramm eine signifikant höhere Lebendmasse auf als die Tiere der Lupinengruppe mit 25,8 Kilogramm. Dies spiegelte sich auch in den täglichen Zunahmen wider, die in der Kontrollgruppe ab der 2. Fütterungsphase (687 gegenüber 565 Gramm) und auch insgesamt (492 gegenüber 437 Gramm) signifikant höher lagen. In der 1. Fütterungshase unterschieden sich die täglichen Zunahmen mit 307 beziehungsweise 315 Gramm nur gering.

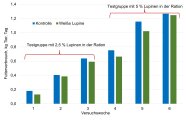

Futteraufwand

Was den Futteraufwand betrifft, so ergaben sich in beiden Fütterungsabschnitten und im Mittel der Ferkelaufzucht keine signifikanten Unterschiede. Der Futteraufwand pro Kilogramm Zuwachs war im Versuchsmittel in beiden Gruppen mit 1,55 Kilogramm in der Lupinen- und 1,56 Kilogramm in der Kontrollgruppe nahezu identisch.

Versuch 2

Futterverbrauch

Der Futterverbrauch pro Tier und Tag betrug in der Kontrollgruppe im Mittel 720 Gramm und war signifikant höher als in der Lupinengruppe mit 660 Gramm. In der 1. Fütterungsphase unterschied sich der Futterverbrauch mit 408 Gramm in der Kontroll- und 370 Gramm in der Lupinengruppe nicht signifikant. Im weiteren Verlauf verbrauchten die Tiere der Kontrollgruppe mit 1048 Gramm signifikant mehr Futter als die der Lupinengruppe mit 964 Gramm.

Tägliche Zunahmen

Auch im 2. Versuch erreichten die Kontrolltiere mit 27,8 gegenüber 26,7 Kilogramm in der Lupinengruppe eine signifikante höhere Lebendmasse nach 6-wöchiger Versuchsdauer. Auch hier spiegelte es sich in den täglichen Zunahmen wider, die in der Kontrollgruppe ab der 2. Fütterungsphase (686 gegenüber 649 Gramm) und auch insgesamt (486 gegenüber 457 Gramm) signifikant höher lagen. Im 1. Fütterungsabschnitt wurde mit 296 Gramm in der Kontroll- und 275 Gramm in der Lupinengruppe kein signifikanter Unterschied festgestellt.

Futteraufwand

Was den Futteraufwand betrifft, so ergaben sich in beiden Fütterungsabschnitten und im Mittel der Ferkelaufzucht keine signifikanten Unterschiede. Der Futteraufwand pro Kilogramm Zuwachs war im Versuchsmittel in beiden Gruppen mit 1,43 Kilogramm in der Lupinen- und 1,46 Kilogramm in der Kontrollgruppe vergleichbar hoch.

Zusammenfassung und Schlussfolgerung

- Sowohl die Erhöhung der Einsatzrate Weißer Lupinen von 5 Prozent im Ferkelfutter I auf 10 Prozent im Ferkelfutter II bei einem Alkaloidgehalt der Lupinen von 0,061 Prozent, als auch die Erhöhung von 2,5 Prozent im Ferkelfutter I auf 5 Prozent im Ferkelfutter II bei einem Alkaloidgehalt von 0,144 Prozent führte zu signifikant niedrigeren Futterverbräuchen und signifikant niedrigeren täglichen Zunahmen gegenüber den jeweiligen Kontrollgruppen mit Sojaextraktionsschrot als alleiniger Eiweißkomponente.

- Falls die Alkaloidgehalte von Weißen Lupinen nicht bekannt sind, sollten diese im Ferkelfutter mit maximal 2,5 Prozent eingesetzt werden.

- Separate Einsatzempfehlungen für Weiße und Blaue Lupinen in der Schweinefütterung wurden kürzlich formuliert. Bei Ferkeln wurden die Empfehlungen auch bei Weißen Lupinen bei 5 Prozent in der Ration während der gesamten Aufzucht belassen

- Um auf Nummer sicher zu gehen, sollte man diese, wie es Versuch 2 gezeigt hat, nicht komplett ausschöpfen. Höhere Anteile könnten künftig möglich werden, wenn preiswerte Schnelltests für die aktuell teuren Alkaloiduntersuchungen verfügbar sind beziehungsweise wenn sichergestellt werden kann, dass Weiße Lupinen den Wert von 0,05 Prozent an Gesamtalkaloiden nicht nennenswert überschreiten.