Forschungs- und Innovationsprojekt

Silierung von unbehandelten Sojabohnen mit Körnermais zur Reduzierung des Energieaufwands für die Aufbereitung (SilSoy)

Foto: Prof. J. Steinhoff-Wagner, TUM

Optimierung der Silierung von unbehandelten Sojabohnen mit Körnermais zur Steigerung der Nährstoffverfügbarkeit unter reduziertem Einsatz von Energie zur Aufbereitung im Zuge der Futtermittelbe- und -verarbeitung (SilSoy)

Die Sojabohne ist eine besonders wertvolle Körnerleguminose für die Nutztierfütterung. Sie liefert hochwertiges Eiweiß mit einem guten Aminosäuremuster und zeichnet sich durch ihre hohe Verdaulichkeit aus. Zudem bietet der Anbau von heimischem Soja zahlreiche pflanzenbauliche und ökologische Vorteile, die der Landwirtschaft, der Umwelt und der Gesellschaft zugutekommen. Besonders hervorzuheben ist die Fähigkeit der Sojapflanzen, Stickstoff aus der Luft zu binden, was den Einsatz von mineralischem Dünger reduziert.

Bedingt durch den hohen Restfeuchtegehalt bei der Ernte, der angestrebt wird, um Ernteverluste zu minimieren, müssen Sojabohnen für die Lagerfähigkeit getrocknet werden. Ein weiterer Nachteil ist, dass Sojabohnen vor ihrer Verfütterung an Monogastrier wie Schweine und Geflügel nicht nur getrocknet, sondern auch einer Hitzebehandlung (Toastung) unterzogen werden müssen. Diese Behandlung dient dazu, antinutritive Substanzen wie Trypsininhibitoren abzubauen, die sonst die Verdaulichkeit des Proteins verringern und die Tiergesundheit sowie deren Leistung beeinträchtigen würden.

Sowohl die Trocknung als auch die Toastung der Sojabohnen sind aufwendige Prozesse. Diese Verarbeitungsschritte erfolgen oft dezentral und erfordern somit hohen Transport- und Zeitaufwand. Zusätzlich werden diese Verfahren oft mit energieintensiven Techniken betrieben, die Öl, Gas oder Strom nutzen. Das führt zu ökologischen und wirtschaftlichen Belastungen und verschlechtert die CO2-Bilanz. Ein weiterer kritischer Punkt ist die Feinabstimmung von Temperatur und Behandlungsdauer während der Verarbeitung, um eine optimale Inaktivierung der Inhibitoren zu erreichen, ohne das Protein zu schädigen. Die Verwendung von unzureichend oder überbehandelten Sojabohnen beeinträchtigt die Gesundheit und Leistungsfähigkeit der Tiere.

Ziel

Foto: Prof. J. Steinhoff-Wagner, TUM

In der internationalen Literatur gibt es vielversprechende Hinweise darauf, dass der Gehalt an antinutritiven Inhaltsstoffen, wie beispielsweise Trypsininhibitoren, durch eine kurzzeitige Vergärung reduziert werden kann. Inwieweit der Abbau dieser antinutritiven Inhaltsstoffe im Rahmen der klassischen Silierung über mehrere Wochen so weit absinkt, dass auf Trocknung und Toastung verzichtet werden kann, sollte im Kurzprojekt SilSoy geprüft werden.

Die Silierung reiner Sojabohnen gestaltet sich vermutlich schwierig, da ihr hoher Rohproteingehalt den pH-Wert stabilisiert und eine schnelle pH-Absenkung verhindert. Zudem erschwert der hohe Trockenmassegehalt die Konservierung durch Gärsäurebildung.

Die gemeinsame Silierung mit Feuchtmais (Körnermais) könnte dagegen eine vielversprechende Alternative sein, da die guten Siliereigenschaften von Feuchtmais für die Silierung von Sojabohnen genutzt werden können und die Ernte beider Futterpflanzen in einem ähnlichen Zeitraum erfolgt.

Körnermais, der ohnehin als wichtiger Energieträger in der Fütterung eingesetzt wird, eignet sich hervorragend als leicht silierbares Co-Substrat für eine gemeinsame Silierung. In Bayern ist die Feuchtkonservierung von Körnermais durch Silierung weit verbreitet. Dabei wird der Mais unmittelbar nach dem Drusch gemahlen bzw. geschrotet und mit einem TM-Gehalt von ca. 65 – 75 % einsiliert. Durch die Milchsäuregärung wird der pH-Wert gesenkt und die Energie- und Nährstoffverfügbarkeit kann verbessert werden. So wird z. B. die Verdaulichkeit von Phytat, der pflanzlichen Speicherform von Phosphor, erhöht, was den Bedarf an mineralischem Phosphor senkt und damit zur Ressourcen- und Umweltschonung beiträgt. In der vorliegenden Untersuchung wurde daher die Silierbarkeit von Sojabohnen in verschiedenen Mischungsverhältnissen mit Körnermais im Labormaßstab getestet.

Methode

Die unbehandelten Sojabohnen und zeitgleich geernteter Körnermais werden geschrotet und in einem Laborsiloversuch in Weckgläsern nach den Vorgaben der aktuellen DLG-Richtlinien (DLG, 2018) zur Prüfung von Siliermitteln siliert. Dabei wurden unterschiedliche Mischungsverhältnisse aus Sojabohnen und Körnermais sowie die Wirkung von Siliermitteln (Milchsäurebakterien) und Konservierungsmitteln geprüft.

Das Ausgangsmaterial und die Silagen wurden einer umfangreichen Analytik unterzogen (Vergärbarkeit, Rohnährstoffe, Gärqualität, Trypsininhibitor-Aktivität, Phytat-Phosphor, Proteinfraktionierung, Aminosäuren).

Mischungsvarianten des Silierversuchs| Variante | Mischungsverhältnis |

|---|

| S0 | 100 % Körnermais |

| S15 | Körnermais mit 15 % Sojabohnen |

| S30 | Körnermais mit 30 % Sojabohnen |

| S45 | Körnermais mit 45 % Sojabohnen |

| S100 | 100 % Sojabohnen |

Bei jeder Mischung wurden neben der unbehandelten Kontrolle zwei Varianten mit DLG-geprüften biologischen Siliermittel behandelt. Diese verfügten über DLG-Qualitätssiegel in Wirkungsrichtung 1 (Verbesserung des Gärverlaufs) bzw. Wirkungsrichtung 1 und 2 (zusätzliche Verbesserung der aeroben Stabilität).

Ergebnisse

Der Körnermais (Sorte LG 31.219) hatte zum Zeitpunkt der Ernte einen TM-Gehalt von 68,4 %, ein für die Silierung typischer Wert für Feuchtmais. Der Besatz an Bakterien und Pilzen war aufgrund von zwei Hagelereignissen in der Anbauphase erhöht. Die Sojabohnen (Sorte Abaca) waren mikrobiologisch unauffällig. Der TM-Gehalt lag bei 84,0 % mit einem vergleichsweise geringen Rohproteingehalt von 349 g/kg TM.

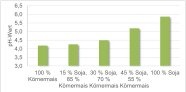

Alle getesteten Varianten konnten erfolgreich konserviert werden. Unabhängig vom Sojabohnenanteil traten keine Fehlgärungen (wie Buttersäurebildung) oder auch kein Schimmelpilzwachstum auf. Dabei nahm die pH-Wert-Absenkung mit steigendem Sojagehalt in den Mischungen und damit steigendem TM-Gehalt ab (Abb. 1). Silagen mit bis zu 30 % Sojabohnenanteil wiesen pH-Werte unter 5,0 auf. Bei einem Sojabohnenanteil von 45 % oder mehr scheint die erfolgreiche Konservierung vor allem durch das sauerstoffarme Milieu in Verbindung mit den hohen TM-Gehalten begünstigt worden zu sein. Nennenswerte Mengen an Gärsäuren wurden nicht gebildet.

Die TM-Verluste während der Silierung lagen auf einem sehr niedrigen Niveau von unter 3,5 %. Auch der Anteil Ammoniak-Stickstoff am Gesamt-Stickstoff lag bei den Varianten mit Sojabohnen auf einem sehr geringen Niveau von unter 3 %. Er wird als Maß des Aminosäureabbaus für die Beurteilung des Siliererfolgs herangezogen. Ein weiterer Punkt, der bei Laborsiloversuchen geprüft wird, ist die aerobe Stabilität der Silagen, also die Anfälligkeit für Nacherwärmung am geöffneten Silo. Die reinen Körnermaissilagen waren nur 3,5 Tage aerob stabil. Alle Silagen mit Soja-Anteil waren auch unter Luftzutritt über 10 Tage stabil, sind also nicht warm geworden. Dies könnte auf den mit steigendem Sojabohnenanteil ebenfalls ansteigenden TM-Gehalt zurückzuführen zu sein. Ein höherer TM-Gehalt reduziert die Aktivität von Hefen, die für Nacherwärmung verantwortlich sind. Außerdem zeigten andere Untersuchungen, dass pflanzeneigene Tannine und Polyphenoloxidasen in Leguminosen ebenfalls zur verbesserten Stabilität unter Luftzufuhr beitragen. Die wichtigsten Inhaltsstoffe der Silagen sind in Tab. 1 zusammengefasst.

Tabelle 1: Wichtige Kenngrößen des Futterwertes der Silagen (N=3) aus Körnermais (S0), Sojabohnen (S100) und deren Mischungen (S15, S30 und S45: 15, 30 bzw. 45 % Sojabohnen) nach 90 Tagen Lagerdauer| | Mischung: | S0 | S15 | S30 | S45 | S100 |

|---|

| Anteil Soja | % | 0 | 15 | 30 | 45 | 100 |

|---|

| Trockenmasse | % | 68,8 | 71,0 | 73,2 | 75,6 | 84,9 |

|---|

| Rohprotein | g/kg TM | 106 | 147 | 186 | 222 | 343 |

|---|

| Rohfett | g/kg TM | 41 | 71 | 105 | 127 | 244 |

|---|

| ADFom | g/kg TM | 34 | 49 | 45 | 50 | 77 |

|---|

| aNDFom | g/kg TM | 71 | 94 | 93 | 112 | 93 |

|---|

| Rohasche | g/kg TM | 15 | 23 | 31 | 38 | 61 |

|---|

| Gasbildung | ml/200 g TM | 76,4 | 74,0 | 65,5 | 57,4 | 46,3 |

|---|

| Enzymlösliche organische Substanz | g/kg TM | 929 | 895 | 856 | 805 | 761 |

|---|

| Stärke | g/kg TM | 700 | 560 | 460 | 382 | 63 |

|---|

| Zucker | g/kg TM | 22 | 50 | 29 | 31 | 79 |

|---|

| Lysin | g/kg TM | 2,6 | 5,8 | 8,0 | 9,9 | 18,6 |

|---|

| Methionin | g/kg TM | 1,8 | 2,3 | 2,6 | 2,9 | 4,5 |

|---|

| Threonin | g/kg TM | 3,3 | 4,9 | 6,3 | 7,6 | 12,4 |

|---|

Hinsichtlich der Proteinqualität wurde eine Verminderung der Rohproteinlöslichkeit mit steigendem Sojaanteil beobachtet. Inwieweit sich das auf die Verdaulichkeit bei Schweinen oder Geflügel auswirkt, muss zukünftig in einem Fütterungsversuch abgeschätzt werden. Die Silierung führte zu geringfügigen Veränderungen im Aminosäuremuster, ohne dass ein eindeutiger Zusammenhang mit dem Sojabohnenanteil in den Mischungen erkennbar war.

Trypsininhibitoraktivität und Phytinsäure aus den Sojabohnen wurden durch die Silierung reduziert

Die Reduktion der Trypsininhibitoraktivität (TIA) in den Sojabohnen ist eine entscheidende Voraussetzung für einen Einsatz in der Schweinefütterung. Die Gehalt in den Sojabohnen des Versuchs lag mit 42 mg/g TM auf einem mittleren Niveau. Im Körnermais konnte keine TIA nachgewiesen werden. Die TIA in den Silagen ist in Abb. 2 im Vergleich zu den Gehalten im Ausgangsmaterial dargestellt. Dabei konnte eine Minderung der TIA festgestellt werden, welche mit steigendem Anteil Sojabohnen und entsprechend geringerer Intensität der Gärung abnahm. So reduzierte sich die ursprünglichen TIA-Konzentration bei einem Sojabohnenanteil von 15 % nach der Silierung um mehr als die Hälfte. Bei höheren Sojabohnenanteilen sank die TIA um über ein Drittel. Bei der Silierung von reinen Sojabohnen konnte keine merkliche Reduktion der TIA festgestellt werden. Die Reduktion führte bei der Variante mit 15 % Sojaanteil zu einem TIA-Restgehalt, mit dem je nach Rationsanteil ein Einsatz in der Fütterung von Schweinen möglich wäre. Bezogen auf die Futtermischung sollten 2 mg TIA/g TM nicht überschritten werden. Aus Sicht der Rationsgestaltung ist dieses Mischungsverhältnis sinnvoll. Der Sojaanteil in der Ration sollte wegen des hohen Fettgehalts ohnehin nicht zu hoch sein. Bei Wiederkäuern spielt der Gehalt an TIA aufgrund der mikrobiellen Abbauprozesse im Pansen keine limitierende Rolle. Auch hier ist der hohe Fettgehalt der Bohnen ein begrenzender Faktor. Die Gehalte an Phytinsäure, dem für Schweine unverdaulichen Phosphor, konnten durch die Silierung erheblich gesenkt werden. Durch die höhere Verdaulichkeit kann der Phosphor besser verwertet werden.

Die geprüften Siliermittel hatten keinen signifikanten Einfluss auf die Gärqualität der Silagen oder die weiteren erhobenen Parameter. Dies ist nicht auf die Siliermittel, sondern auf die hohen Trockenmassegehalte zurückzuführen, bei denen die Milchsäurebakterien an ihre Aktivitätsgrenzen stoßen.

Sensorische Besonderheiten: Verfärbung und Verkleben bei den Mischsilagen

Nach der Silierung war bei den Varianten S0 und S100 kaum eine Farbveränderung im Vergleich zum Einsilierungstag zu erkennen. Im Gegensatz dazu zeigten die Varianten S15, S30 und S45 eine deutliche Bräunung, die mit steigendem Sojabohnenanteil intensiver wurde (siehe Abb. 3). Eine Erklärung könnte die enzymatische Bräunung sein. Diese tritt auf, wenn Luftsauerstoff in die Pflanzenzellen eindringt und die Aminosäure Tyrosin in Melanin, einen braunen Farbstoff, umgewandelt wird. Darüber hinaus verklebte das Material der Körnermais-Sojabohnen-Mischungen nach der Silierung, was die Auslagerung aus den Einmachgläsern erschwerte. Dieser Effekt wurde mit steigendem Sojabohnenanteil stärker, während er bei den reinen Silagen aus nur Körnermais oder nur Sojabohnen nicht beobachtet wurde. Ob dies im Praxismaßstab bei der Entnahme aus dem Silo zu technischen Herausforderungen führen könnte, muss geprüft werden.

Fazit

Insgesamt zeigen die Ergebnisse zur Silierung von Sojabohnen mit Körnermais vielversprechende Perspektiven für die landwirtschaftliche Praxis. Der Laborsiloversuch hat bestätigt, dass eine erfolgreiche Konservierung dieser Mischungen möglich ist. Unabhängig vom Sojabohnenanteil in den Mischungen konnte das Ausgangsmaterial erfolgreich konserviert werden, ohne dass es zu Fehlgärungen, Nacherwärmung, Schimmelbildung oder höheren Trockenmasseverlusten kam.

Angesichts der geringen Restgehalte an TIA wäre eine Mischung mit max. 15 % Sojabohnen für den Einsatz in der Schweinefütterung denkbar. Dabei sollte geprüft werden, ob der Abbau bei TIA-ärmeren Soja-Sorten ähnlich erfolgreich ist und ob eine Befeuchtung des Ausgangsmaterials zu einer Intensivierung des Gärprozesses führt und die Reduktion der TIA steigert. In der Rinderfütterung ist die Variante mit 15 % Soja ebenfalls denkbar. Vor einem möglichen Einsatz in der Praxis gilt es außerdem, die Gehalte weiterer antinutritiven Substanzen wie Lektine oder beispielsweise der Fettqualität hinsichtlich Oxidation zu prüfen. Das beobachtete Phänomen der Bräunung der Mischsilagen sollte ebenfalls weiter untersucht werden.

In einem nächsten Schritt muss auch überprüft werden, inwieweit eine gemeinsame Silierung im praxisüblichen Maßstab durchführbar ist und welche Lagerungsformen sich als geeignet erweisen. Denkbar wäre die Silierung im Siloschlauch, da in einem Arbeitsgang vermahlen und verdichtet werden kann und mögliche Probleme bei der Auslagerung durch verklebtes Material einfacher gelöst werden könnten. Zusätzlich wären Fütterungsversuche bei Schweinen und Rindern und die Bestimmung der Verdaulichkeit wünschenswert, um die Auswirkung der silierten Körnermais-Sojabohnen-Mischungen auf die Gesundheit und Leistung der Tiere beurteilen zu können. Ohne den Bedarf an energieintensiven Verarbeitungsschritten könnten sowohl die Kosten als auch die Emissionen, die bei der Trocknung und Toastung anfallen, erheblich gesenkt werden. Dies würde die Effizienz der Futtermittelproduktion steigern und gleichzeitig den ökologischen Fußabdruck der Betriebe reduzieren, was insbesondere im Hinblick auf nachhaltigere landwirtschaftliche Praktiken von großer Bedeutung ist.

Projektinformation

Projektleitung: Dr. Mariana Schneider

Projektbearbeitung: Felix Schnell, Barbara Misthilger

Projektpartner: TUM, Professur für Tierernährung und Metabolismus, Prof. J. Steinhoff-Wagner; LfL, Abteilung Laboranalytik 3, Dr. S. Amslinger

Finanzierung: Bayerisches Staatsministerium für Landwirtschaft, Forsten und Tourismus (StMELF)

Förderkennzeichen: E/23/01

Laufzeit: 01.09.2023 bis 30.06.2024

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden