Online-Nachhaltigkeitstool

Nahrungskonkurrenz als Nachhaltigkeitsindikator im LfL Klima-Check Milchkuh

Foto: Birgit Gleixner, LfL

Teller versus Trog: Die Konkurrenz zwischen der Nutzung von Ackerflächen zur Erzeugung menschlicher Nahrung und der Produktion von Futtermitteln ist ein zentrales Thema in der Diskussion um nachhaltige Landwirtschaft.

Die Nahrungskonkurrenz beschreibt, inwieweit Futtermittel, die in der Tierhaltung eingesetzt werden, auch direkt der menschlichen Ernährung dienen könnten. Im Rahmen des LfL Forschungsschwerpunkts "Nahrungskonkurrenz in der Nutztierhaltung reduzieren" arbeiten das Institut für Tierernährung und Futterwirtschaft (ITE) und das Institut für Agrarökonomie (IBA) eng zusammen, um den LfL Klima-Check Milchkuh um den zusätzlichen Indikator Nahrungskonkurrenz zu ergänzen.

Entscheidungsgrundlagen für eine ressourcenschonende Fütterung

Der LfL Klima-Check erlaubt die Bewertung der Treibhausgasemissionen landwirtschaftlicher Produktionsverfahren und ermöglicht durch seine Kopplung an den LfL Internetdeckungsbeitragsrechner auch Aussagen zu ökonomischen Kennzahlen. Allerdings definiert sich Nachhaltigkeit nicht durch Klimaschutz allein. Ziel ist es daher, den LfL Klima-Check zu einem umfassenden Nachhaltigkeitstool auszubauen. Die Integration des Indikators Nahrungskonkurrenz stellt einen wichtigen Schritt in diese Richtung dar. Ziel ist es, Betrieben fundierte Entscheidungsgrundlagen für eine ressourcenschonende Fütterung zu liefern.

Foto: Birgit Gleixner, LfL

Die nachhaltige Nutzung von Ressourcen ist eine zentrale Herausforderung der modernen Landwirtschaft. Insbesondere die Nutzung von Futtermitteln in der Tierhaltung steht im Spannungsfeld zwischen Lebensmittelproduktion für den Menschen und der Fütterung von Nutztieren. Der Indikator Nahrungskonkurrenz beschreibt das Verhältnis zwischen potenziell essbaren Futtermitteln in der Ration von Nutztieren und dem essbaren Output der Tierhaltung in Form von Milch und Fleisch. Ein hoher Wert weist auf eine starke Konkurrenz zur menschlichen Ernährung hin, während ein niedriger Wert darauf hindeutet, dass vorwiegend nicht essbare Futterquellen genutzt werden. Die Berechnungsgrundlagen basieren auf Publikationen von Ertl et al. (2016) und Zumwald et al. (2019).

Nahrungskonkurrenz in der Milchviehhaltung: Einflussfaktoren und Optimierungsmöglichkeiten

Die Milchviehhaltung spielt eine wichtige Rolle in der globalen Ernährungssicherung. Sie trägt zur Proteinversorgung der Bevölkerung bei, benötigt jedoch landwirtschaftliche Flächen, die – ausgenommen von reinen Grünlandflächen – sowohl für den Futteranbau als auch für die direkte Nahrungsmittelproduktion genutzt werden könnten. Eine Reduktion der Nahrungskonkurrenz kann durch die gezielte Verwendung von Futtermitteln, die nicht direkt durch den Menschen nutzbar sind – wie Gras und Nebenprodukte – erreicht werden.

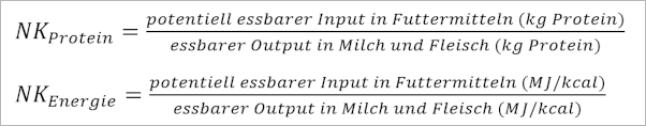

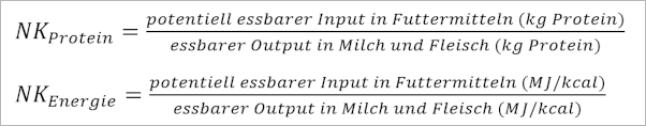

Für die Integration des Indikators Nahrungskonkurrenz in den LfL Klima-Check wurden erste Modellierungen vorgenommen. Erleichtert wurde dies durch die Tatsache, dass nahezu alle Angaben, die für eine Bewertung der Nahrungskonkurrenz benötigt werden, bereits in der aktuellen Eingabemaske abgefragt werden. Dazu gehören Angaben aus der Tierproduktion wie das durchschnittliche Gewicht von Kühen und Kälbern oder die Milchleistung sowie detaillierte Angaben zur Fütterung. Nahrungskonkurrenz (NK) lässt sich sowohl für Protein als auch für Energie berechnen. Die Berechnung erfolgt nach den folgenden Formeln:

Für die Nahrungskonkurrenz Protein bedeutet ein Wert von eins (NKProtein = 1), dass genauso viel menschlich verwertbares Protein verfüttert wird, wie in Form von Milch und Fleisch produziert wird. Werte über eins zeigen eine stärkere Nahrungskonkurrenz an, während Werte unter eins darauf hinweisen, dass das Tierfutter weitgehend aus nicht vom Menschen direkt verwertbaren Bestandteilen besteht.

Praxisbeispiel: Auswirkungen unterschiedlicher Fütterungssysteme

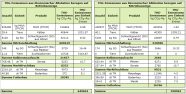

Um die Auswirkungen verschiedener Fütterungskonzepte auf die Nahrungskonkurrenz zu verdeutlichen, wurde ein Beispielbetrieb mit grünlandbasierter Fütterung mit dem im Internetdeckungsbeitragsrechner hinterlegten Fleckviehbetrieb (Vergleichsbetrieb; Vorbelegung bei Auswahl "Fleckvieh") verglichen. Tabelle 1 stellt die verglichenen Betriebe in einigen Kennwerten gegenüber.

Tabelle 1: Beispiel- und Vergleichsbetrieb im Überblick| | | Beispielbetrieb | Vergleichsbetrieb |

|---|

| Rasse | | Braunvieh | Fleckvieh |

| Abgangsquote | % | 29,0 | 29,8 |

| Ø-Lebendgewicht | kg | 700 | 725 |

| Verkaufte Milch | kg FPCM/Kuh und Jahr | 6.800 | 8.789 |

| Anteil Futtermittel von Ackerland (Hauptfrucht) | % der Trockenmasse | 16 | 57 |

| Anteil Futtermittel von Dauer- und Wechselgrünland, Zwischenfrüchten und aus Nebenprodukten | % der Trockenmasse | 84 | 43 |

Tabelle 2 zeigt die Berechnung des potenziell essbaren Protein-Inputs in der Ration. Dabei wird sowohl die Fütterung der Milchkuh als auch die Fütterung des Kalbes und der Kalbinnen berücksichtigt. Die Fütterung der Milchkuh ist als Durchschnittsration für laktierende und trockenstehende Kühe angegeben. Die notwendigen Futtermengen für Kalb und Kalbinnen werden anteilig pro Kuh und Jahr berechnet (entsprechend der Anzahl an Kälbern pro Kuh und der Abgangsquote). Der Anteil an human verzehrbarem Protein in Prozent wurde aus den Publikationen von Ertl et al. (2016) sowie Zumwald et al. (2019) entnommen. Bei der Abkürzung DIAAS (Digestible Indispensable Amino Acid Score) handelt es sich um einen Faktor zur Bewertung der Proteinqualität (Ertl et al. 2016). Ein höherer DIAAS-Wert entspricht einer höheren biologischen Wertigkeit des Proteins. Mithilfe dieses Faktors wird die unterschiedliche biologische Wertigkeit tierischen und pflanzlichen Proteins in die Bewertung einbezogen.

Tabelle 2: Berechnung des potenziell essbaren Protein-Inputs für den Beispielbetrieb| Futtermittel | Menge

dt/Kuh u. Jahr TM | Rohprotein

% TM | human verzehrbar

% | DIAAS | Protein für menschliche Ernährung

kg/Kuh u. Jahr |

|---|

| Grassilage | 24,5 | 16,5 | 0 | - | 0 |

| Heu | 15,4 | 9,8 | 0 | - | 0 |

| Weide | 18,7 | 18,0 | 0 | - | 0 |

| Körnermais | 1,7 | 10,2 | 70 | 0,42 | 5,2 |

| MLF 18/4 | 6,5 | 20,5 | 41 | 0,47 | 25,6 |

| Futter Kalb (anteilig pro Kuh u. Jahr) | | | | | 8,5 |

| Futter Kalbin (anteilig pro Kuh u. Jahr) | | | | | 7,4 |

| Gesamt | | | | | 46,7 |

Tabelle 2 zeigt, dass der Beispielbetrieb pro Kuh und Jahr rund 47 kg menschennutzbares Protein in der Fütterung einsetzt. Beim Blick auf Tabelle 3 wird deutlich, dass der Betrieb weit mehr menschennutzbares Protein in Milch, Altkuh-, Mastfärsen- und Kalbfleisch produziert, als er einsetzt. Die Nahrungskonkurrenz Protein berechnet sich als Quotient aus Protein-Input und Protein-Output des Tierhaltungssystems (46,7 kg / 259,8 kg = 0,18).

Tabelle 3: Berechnung des essbaren Protein-Outputs in tierischen Produkten des Beispielbetriebs| Erzeugnis | Menge

kg FPCM bzw. kg SG | Rohprotein

% FM | human verzehrbar

% | DIAAS | Protein für menschliche Ernährung

kg/Kuh u. Jahr |

|---|

| verkaufte Milch | 6.800 | 3,3 | 0,93 5 | 1,159 | 241,9 |

| Fleisch Altkuh 1 | 68,6 | 17,3 4 | 0,74 6 | 1,116 | 9,8 |

| Fleisch Kalb 2 | 46,5 | 19,4 4 | 0,74 6 | 1,116 | 7,4 |

| Fleisch Mastfärse 3 | 5,0 | 17,3 4 | 0,74 6 | 1,116 | 0,7 |

| Gesamt | | | | | 259,8 |

1 Schlachtgewicht Altkuh, anteilig pro Kuh u. Jahr. Fleisch Altkuh = SG Altkuh * (Abgangsquote%-Kuhverluste%)

2 theoretisches Schlachtgewicht Kalb = Durchschnittliches LG Kalb beim Absetzen * theoretische Ausschlachtung 58 %

3 Koppelprodukt der Kalbinnenaufzucht; SG Mastfärse anteilig pro Kuh u. Jahr (nach Abgangsquote)

4 Zumwald et al. 2019

5 Ein Teil der verkauften Milch (Molke) wird nicht als Nahrungsmittel verwendet (Zumwald et al. 2019)

6 Anteil verzehrbares Fleisch am Schlachtgewicht (Zumwald et al. 2019)

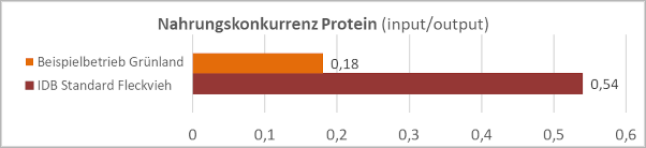

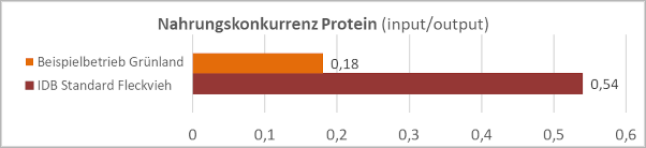

Im Vergleich mit der Ration des LfL IDB Standardbetriebs (Fleckvieh) wird deutlich, dass die grünlandbasierte Fütterung im Indikator Nahrungskonkurrenz Protein mit einem Wert von 0,18 wesentlich besser abschneidet als die Standardfütterung mit einem Wert von 0,54 (Abbildung 1).

Abbildung 1: Vergleich der Nahrungskonkurrenz im grünlandbasierten Beispielsbetrieb und im Standard IDB Fleckviehbetrieb

Fazit und Ausblick

Die Nahrungskonkurrenz ist ein wichtiger Nachhaltigkeitsindikator in der Milchproduktion. Durch die Zusammenarbeit des Instituts für Tierernährung und Futterwirtschaft und des Instituts für Agrarökonomie ergänzt dieser Indikator bald den LfL Klima-Check Milchkuh. Dies ermöglicht milchviehhaltenden Betrieben eine umfassendere Bewertung und Optimierung von Fütterungsstrategien. In Zukunft wird die Einbindung weiterer Indikatoren, wie die Flächeneffizienz und THG-Emissionen, eine noch ganzheitlichere Betrachtung der Nachhaltigkeit ermöglichen.

Quellenverzeichnis

- Ertl, P., Klocker, H., Hörtenhuber, S., Knaus, W., & Zollitsch, W. (2016). The net food production of dairy farms: A concept to evaluate productive efficiency. Agricultural Systems, 149, 74–81.

- Zumwald, C., et al. (2019). Human edible feedstuffs in Swiss dairy farming: An evaluation of food system efficiency. Agricultural Systems, 176, 102676.

Ansprechpartner

Lorenz Maurer

Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft, Institut für Agrarökonomie

Menzinger Straße 54

80638 München

Tel.: 08161 8640-1470

E-Mail: klima.check@LfL.bayern.de

Mehr zum Thema

Wie viele Treibhausgasemissionen erzeugt mein Betrieb? Diese Frage gerät zunehmend in den landwirtschaftlichen Fokus. Mit einem neuen Planungsprogramm lässt sich abschätzen, wie viele Treibhausgasemissionen ein Betrieb erzeugt. Zudem besteht die Möglichkeit Szenarien zu berechnen und Vermeidungspotentiale zu analysieren.

Mehr

Im Forschungsschwerpunkt "Nahrungskonkurrenz in der Nutztierhaltung reduzieren" arbeiten Expertinnen und Experten aus verschiedenen Instituten und Abteilungen der LfL in einer Steuergruppe an diesem Thema zusammen. Vertreten sind Personen aus den Instituten für Landtechnik und Tierhaltung, Tierernährung und Futterwirtschaft, Agrarökologie und biologischen Landbau, Tierzucht, Fischerei und Agrarökonomie.

Mehr

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden