Forschungs- und Innovationsprojekt

Evaluierung der Wirkung von Agrarumweltmaßnahmen (AUM) auf Insekten – Teilprojekt 1: AUM in Ackerlandschaften

Gewässerrandstreifen

Fallstudie zur Wirkung von Maßnahmen mit multifunktionalem Potenzial im Bayerischen EPLR 2014-2020 auf Insektenbiomasse und -diversität und Ableitung von Optimierungsmöglichkeiten (Teilprojekt 1 – Acker)

Mit dem Kulturlandschaftsprogramm kann der Freistaat Bayern Ausgleichszahlungen für umweltschonende Bewirtschaftung im Ackerland gewähren. Inwieweit Agrarumweltmaßnahmen (AUM) zum Schutz der Biodiversität beitragen, ist jedoch nicht ohne weiteres ableitbar. Untersuchungen zur Wirkung der AUM auf die Insektenfauna von landwirtschaftlichen Nutzflächen sind daher dringend erforderlich. In Kooperation mit dem Bayerischen Landesamt für Umwelt (LfU) wird seit 2019 das Projekt "Evaluierung der Wirkung von Agrarumweltmaßnahmen auf Insekten" durchgeführt. Die Teilprojekte 1 (AUM in Ackerlandschaften) und 2 (AUM im Grünland) sind an der LfL, während das Teilprojekt 3 (AUM im Vertragsnaturschutz (VNP)) am LfU angesiedelt ist. Ziel dieses Projektes ist es, mit modernen wissenschaftlichen Methoden verlässliche Daten und Fakten zu generieren und Verbesserungsmöglichkeiten aufzuzeigen.

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Gewässerrandstreifen bei Mengkofen

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Erfassung der Insekten im Feld und am Gewässerrand

Folgende Fragestellungen werden im Teilprojekt 1 AUM in Ackerlandschaften untersucht:

- Wie wirken sich Gewässerschutzstreifen an kleineren Gewässern in ackerdominierten Gebieten auf die Insektenbiomasse, Individuenanzahl und Artenvielfalt der flugfähigen Insekten aus?

- Wie wirken sich Gewässerschutzstreifen an kleineren Gewässern in ackerdominierten Gebieten auf die Individuenanzahl und Artenvielfalt der epigäischen Arthropoden aus?

- Welche Vegetations- und Bewirtschaftungsfaktoren im Gewässerrandstreifen wirken sich besonders positiv auf die Insektenfauna aus?

Ziele

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Gelbbindige Furchenbiene

Methode und Beschreibung der Fallentypen

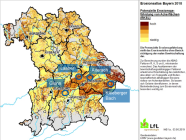

Untersuchungsgebiete

Versuchsdesign

Die Fallen wurden im Sommer über drei Fangperioden à zwei Wochen aufgestellt. Die Leerung der Fanggefäße erfolgte jeweils nach einer Woche. In allen Untersuchungsgebieten fand die erste Fangperiode im Mai/Juni, die zweite im Juni/Juli und die dritte Fangperiode im August/September statt. Über den gesamten Untersuchungszeitraum und über alle Untersuchungsgebiete hinweg wurden so insgesamt 480 Malaisefallenproben und 3840 Bodenfalleneinzelproben gewonnen.

Fallentypen

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Malaisefalle

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Bodenfalle

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Sortieren und Zählen der Insekten

Ergebnisse der Malaisefallenfänge

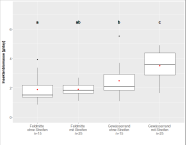

Insektenbiomasse

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Insektenbiomasse

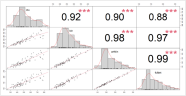

Artenvielfalt der Insekten

- Anzahl der OTUs (operational taxonomic unit), ungefiltert: Sequenzgruppen, die sich nicht mehr als 2% voneinander unterscheiden und damit Gruppen von eng verwandten Individuen klassifizieren.

- Anzahl der BINs (Barcode Index Numbers), gefiltert auf Arthropoden und BOLD Hit ID >97%: Gruppen von OTUs, welche eine sehr hohe Übereinstimmungsrate mit den tatsächlichen Arten haben.

- Artenminimum, gefiltert auf Arthropoden: dabei wurde jede OTU-Gruppe, die nicht bis auf Art zugeordnet werden konnte, nur dann als eigene Art gezählt, wenn keine genauere taxonomische Einheit in dieser Probe vertreten war. So wurde z.B. ein nur bis zur Familie bestimmbares Tier nur dann als eigenständige Art in der Probe gezählt, wenn kein Tier aus derselben Familie auf Gattungs- oder Artebene nachgewiesen wurde.

- Fulldet-Arten, gefiltert auf Arthropoden: hierbei wurden nur die OTU-Gruppen gezählt, die bis auf Artebene zugeordnet werden konnten.

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Korrelationsmatrix der Artenzahlen

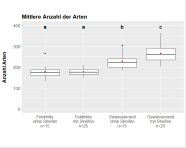

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Anzahl der Arten

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Mittlere Anzahl der Arten

Zoombild vorhanden

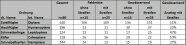

Zoombild vorhanden

Gesamtarten pro Ordnung

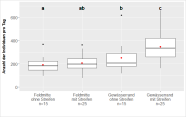

Aktivitätsdichte der Fluginsekten

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Durchschnittliche Anzahl der Individuen pro Tag

Wirkung des Gewässerrandstreifens auf die Familie der Schwebfliegen

Ergebnisse der Bodenfallenfänge

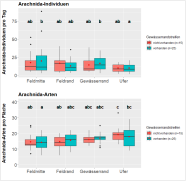

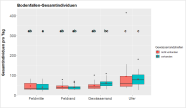

Aktivitätsdichte der epigäischen Arthropoden

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Anzahl der Individuen in den Bodenfallen

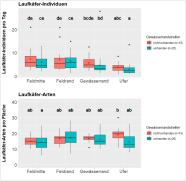

Wirkung des Gewässerrandsteifens auf die Familie der Laufkäfer

Wirkung des Gewässerrandsteifens auf die Gruppe der Spinnentiere

Fazit

Projektinformation

Projektleitung: Roswitha Walter

Wissenschaftliche Begleitung: Johannes Burmeister, Sebastian Wolfrum

Projektbearbeiter: Sabine Birnbeck, Mahmud Tawfik

Weitere Unterstützung durch die Arbeitsgruppe Bodentiere: Sabine Topor, Michael Weber, Josefa Weinfurtner

Laufzeit: 01.01.2019 bis 31.07.2022

Projektpartner: Bayerisches Landesamt für Umwelt (LfU)

Finanzierung: Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (StMELF), Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER)