Versuchsergebnisse zur mineralischen Düngung

Einfluss der Stickstoffdüngung auf den Wintergerstenertrag in Trockengebieten

Versuchsdurchführung

In den Jahren 2009-2011 wurden an zwei Standorten in Franken Feldversuche zur Optimierung der Stickstoffdüngung unter sommertrockenen Bedingungen zu Wintergerste angelegt. An beiden Standorten mit einer mittleren Jahresniederschlagsmenge von unter 700 mm ist oft mit einer Frühjahrs-/Sommertrockenheit zu rechnen.

Verfahren und Ziel/Fragestellung

Vorteil bei Frühjahrstrockenheit?

Durch Zusammenfassen der Gaben und Ausnutzen der (Winter-) Feuchte bessere Verfügbarkeit?

Besser bei Trockenheit?

Wirkt eine Düngerform bei Trockenheit besser?

Vorteil durch Einbringen des flüssigen Düngers in den Boden und damit Unabhängigkeit von der Wasserversorgung?

Stabilisierte Stickstoffdünger

Herbstanwendung

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Abb. 1: Ertrag und Rohproteingehalt von Wintergerste ohne/mit Herbstdüngung, Mittel aller Orte und Jahre, n=6

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Abb. 2: Nmin-Werte im November, W-Gerste ohne/mit Herbstdüngung, Mittel aller Orte und Jahre, n=5

Auch beim Einsatz des „stabilisierten N-Düngers“ ENTEC im Herbst ist bei gleicher Gesamtdüngemenge mit Ertragsrückgängen und einer höheren Stickstoffauswaschungsgefahr zu rechnen.

Frühjahrsanwendung

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Abb. 3: Wirkung „stabilisierter“ Dünger auf den Ertrag und Rohproteingehalt von Wintergerste, Mittel aller Orte und Jahre

Beim Rohproteingehalt sind, wie aus Abb. 3 hervorgeht, Unterschiede zwischen den Varianten zu erkennen, die aber bei Wintergerste eine untergeordnete Bedeutung haben.

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Abb. 4: Nmin-Werte nach der W-Gerstenernte (2009-2011), Mittel aller Orte und Jahre, n=6

Nach der Ernte wurden in jedem Versuchsjahr Nmin Proben bis 90 cm Tiefe gezogen. Im Mittel aller Jahre und Orte ist hierbei kein signifikanter Unterschied zwischen den einzelnen Stufen feststellbar (siehe Abbildung 4).

Herbstdüngung mit Gülle

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Abb. 5: Wirkung einer Gülleherbstdüngung zu Wintergerste, Weiterndorf, Mittel 2010 und 2011

Aus pflanzenbaulicher Sicht ist eine Gülleherbstdüngung zu Wintergerste auch unter dem Aspekt zu erwartender Frühjahrstrockenheit weder notwendig noch sinnvoll. Um die Gefahr einer N-Auswaschung und der damit verbundenen NO3-Belastung zu verringern, ist eine Düngung im Herbst zu vermeiden (Grundwasserschutz).

Vergleich mineralisch gekörnter N-Dünger (KAS, HAS, ASS)

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Abb. 6: Ertrag und Rohproteingehalt von W-Gerste in Abhängigkeit von der Düngerform, Mittel aus 2009-2011 und 2 Orten

In diesem Versuch wurden die drei N-Mineraldünger Kalkammonsalpeter (KAS), Harnstoff (HAS) und Ammonsulfatsalpeter (ASS) auf die N-Wirkung geprüft. Damit eine Schwefelwirkung durch den Mineraldünger ASS (enthält Schwefel) ausgeschlossen werden kann, wurde wie bereits beschrieben die gesamte Versuchsfläche mit Kieserit (Magnesiumsulfat) gedüngt.

Wie aus Abb. 6 ersichtlich ist, konnte mit allen drei Düngern in etwa der gleiche Ertrag erzielt werden. Auch beim Rohproteingehalt konnten vergleichbare Kornqualitäten gemessen werden. Das Trockenjahr 2011 unterschied sich nicht von den anderen Jahren.

Aus landwirtschaftlicher Sicht sind diese Mineraldünger in ihrer N-Wirkung in etwa gleich anzusetzen. Aus dem Versuch kann keine Aussage über die Höhe der gasförmigen Verluste abgeleitet werden. Diese betragen unter bayerischen Witterungsverhältnissen in der Regel weniger als 5 % und haben deshalb auf die N-Wirkung der Dünger nur einen geringen Einfluss.

Bei der Düngerwahl ist auch auf die Kalkwirkung des Mineraldüngers zu achten. KAS hat nur eine geringe, ASS bzw. HAS haben eine deutlich kalkzehrende Wirkung. Es sind z. B. je 100 kg Harnstoff 46 kg CaO (Kalk) notwendig, um den pH-Wert des Bodens stabil zu halten.

Beim Dünger ASS sind neben 26 % Stickstoff auch 13 % Schwefel in pflanzenverfügbarer Form (Sulfatschwefel) enthalten. Bei einer notwendigen Schwefeldüngung z. B. zu Raps oder auf leichten Böden kann über ASS neben dem Stickstoffbedarf auch der Schwefelbedarf abgedeckt werden.

Injektionsdüngung mit AHL

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Abb. 7: Injektionsdüngung im Versuch

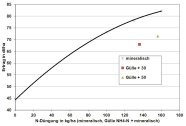

Bei der Injektionsdüngung, landläufig oft auch als Cultandüngung bezeichnet, wird eine ammoniumreiche Düngerlösung punktförmig und in einer hohen Konzentration in den Boden eingebracht (siehe Abb. 7). Dadurch soll der Stickstoff im Boden längere Zeit als Ammonium erhalten und nicht sofort in Nitrat umgewandelt werden. Evtl. auftretende Probleme auf Grund der NO3-Düngung könnten laut Hersteller mit dieser Düngetechnik minimiert werden. Das System ermöglicht es, mehrere Gaben zusammenzufassen. Als Injektionsdünger zu Getreide wurde PIASAN 24-S (AHL) eingesetzt. Dieser Dünger enthält Stickstoff in den Formen Carbamid (11 %), Ammonium (8 %) und Nitrat (5 %).

Bei Wi-Gerste wurde in der „KAS-Variante“ die Gesamt N-Menge von 130 kg/ha in 3 Gaben (50/40/40) ausgebracht. Im Versuchsglied „Inj.+ KAS“ erfolgte im zeitigen Frühjahr eine Injektion in Höhe von 90 kg N/ha mit PIASAN 24 (AHL). Zusätzlich wurden im BBCH 37-39 noch 40 kg N/ha mit Kalkammonsalpeter verabreicht. Im Versuchsglied „Inj.“ wurde die gesamte N-Menge (130 kg/ha) in einer Gabe als Injektionsdüngung mit PIASAN 24 im zeitigen Frühjahr gegeben.

Im Mittel der 2 Orte unterscheiden sich die Erträge bei der Injektionsdüngung zwischen den Jahren deutlich. In den Jahren 2009 und 2010 führte die Injektionsdüngung (Abbildung 8) im Vergleich zu KAS zu schlechteren Erträgen. Die Witterung in diesen Jahren kann als normal bis feucht bezeichnet werden. Im Jahr 2011, gekennzeichnet durch eine ausgeprägte Frühjahrstrockenheit, konnten mit der Injektionstechnik im Vergleich zu KAS in etwa die gleichen Erträge erzielt werden.

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Abb. 8: W-Gerstenertrag (dt/ha) und Rohproteingehalt (%) in Abhän-gigkeit von der N-Düngung; Mittel 2 Orte

Gülledüngung im Frühjahr

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Abb. 9: Güllewirkung im Vergleich zur mineralischen N-Düngung, Mittel aller Orte und Jahre, n=4

Gülledüngung und Beregnung

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

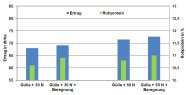

Abb. 10: Güllewirkung ohne/mit Beregnung, Mittel aller Orte und Jahre

Durch einen Niederschlag (Regen) wird die Gülle in den Boden eingewaschen, der Stickstoff im Boden gebunden und es entstehen kaum noch gasförmige NH3-N Verluste. Durch eine Beregnung nach der Gülleausbringung von 5-10 mm sollte die Wirkung von Niederschlägen auf die Reduzierung der gasf. Verluste geprüft werden.

Im Mittel der 2 Standorte und der 3 Jahre konnte sowohl bei Gülle + 30 kg N/ha mineralisch, als auch bei Gülle + 50 kg N/ha mineralisch ein tendenziell geringer Mehrertrag von ca. 1 dt/ha (siehe Abb. 10) erreicht werden.

Ergebnisse

Verfahren, Ziel/Fragestellung und Vorteil in Trockenjahren

Vorteil bei Frühjahrstrockenheit?

Kein Vorteil in Trockenjahren.

Durch Zusammenfassen der Gaben und Ausnutzen der (Winter-) Feuchte bessere Verfügbarkeit?

Kein Vorteil in Trockenjahren.

Besser bei Trockenheit?

Kein Vorteil in Trockenjahren.

Wirkt eine Düngerform bei Trockenheit besser?

Kein Vorteil in Trockenjahren.

Vorteil durch Einbringen des flüssigen Düngers in den Boden und damit Unabhängigkeit von der Wasserversorgung?

Vorteil in Trockenjahren, aber Ertragseinbußen beim Einsatz von AHL in Normaljahren.