Tierzüchtung

Häufige Fragen zur Zuchtwertschätzung beim Schwein

Einige Fragen zur Zuchtwertschätzung beim Schwein tauchen immer wieder auf. Das Institut für Tierzucht hat die Antworten zusammen gestellt.

Wozu dient eine genetische Gruppe?

Eine der Annahmen des Tiermodells ist, dass sich alle Abstammungen von Tieren auf eine unselektierte Basispopulation zurückführen lassen. Diese Anforderung ist in der Praxis jedoch nicht erfüllt, da zwischenzeitlich immer Tiere aus anderen Populationen zugekauft werden. Von diesen Tieren liegen in der Regel nur zwei Generationen Ahnen vor. Die Abstammung endet somit nicht wie bei den bayerischen Tieren im Jahre 1983, sondern eventuell bereits erheblich früher. Da die Zuchtwerte mit den Jahren ansteigen, würden solche Tiere ungerecht behandelt, wenn man sie in der ZWS so behandelte, als seien die Großeltern 1983 geboren.

Deshalb bildet man für solche Tiere eine eigene Gruppe, in der sich der durchschnittliche Zuchtwert aufgrund der Zuchtwerte der in Bayern geprüften Nachkommen frei einspielen kann. Die Einteilung der Gruppen kann dabei nach Geburtsjahren und/oder nach Herkunftsregionen vorgenommen werden. In Bayern wird eine Gruppenbildung nach Herkunftsregionen und Herkunftsjahren durchgeführt, die sich jedoch, bedingt durch das Ausmaß des Imports von Tieren aus anderen Regionen, zwischen den Rassen unterscheidet. So erfolgt z.B. bei Piétrain die Einteilung in Gruppen zurzeit ausschließlich nach dem Geburtsjahr.

Sowohl für Züchter als auch für Besamungsstationen ist es wichtig, dass durch die Definition der genetischen Gruppen das genetische Niveau der importierten Tiere so genau wie möglich abgebildet wird, denn der Schätzwert der Gruppe ist gleichzeitig der ‚Startwert‘ dieser Tiere in der Zuchtwertschätzung, während bei bayerischen Tiere der Pedigreezuchtwert der Startwert ist. Bei Piétrain liegt der Schätzwert für die jüngste genetische Gruppe, der die Eltern der aktuell importierten Tiere zugeordnet werden, bei etwa 80 GZW-Punkten. Die Definition der Gruppen wird in regelmäßigen Abständen überprüft.

Werden zugekaufte Tiere aus anderen Bundesländern ungerecht behandelt?

Bei Tieren, die aus anderen Bundesländern zugekauft werden, besteht das Problem, dass die Eltern in der bayerischen Population keinen Zuchtwert haben. Nach dem, was oben über den Gültigkeitsbereich von Zuchtwerten gesagt wurde, dürfte klar sein, dass eine Umrechnung der außerbayerischen Elternzuchtwerte nicht in Frage kommen kann. Ein Zuchtwert für solche Tiere kann erst dann geschätzt werden, wenn eine Wurfmeldung vorliegt oder Leistungen bayerischer Nachkommen vorliegen. Solange ein zugekauftes Tier in Bayern keine geprüften Nachkommen hat, wird der Zuchtwert vom Schätzwert der genetischen Gruppe, der die Eltern des Tieres zugeordnet sind, bestimmt.

Sobald jedoch eigene Nachkommen auftreten, wird ein Zuchtwert geschätzt, in den ausschließlich die bayerischen Leistungsinformationen eingehen. Auf der Elternseite geht der Schätzwert der genetischen Gruppe ein. Falls das Tier in Bayern bereits Verwandte aufweisen kann, gehen diese natürlich ebenfalls ein.

Die genetischen Gruppen dienen dazu, eine Benachteiligung der Nachfahren auswärtig zugekaufter Tiere zu verhindern. Durch eine möglichst genaue Einteilung nach Herkunft und Alter wird versucht, Tieren mit nichtbayerischen Vorfahren möglichst gerechte "Startbedingungen" zu geben (siehe oben).

Das Verfahren hat jedoch einen entscheidenden Nachteil, nämlich den, dass jedes Tier, das neu in eine genetische Gruppe aufgenommen wird, als gleich angesehen wird. Eine Abweichung vom Zuchtwert der genetischen Gruppe ergibt sich lediglich durch bayerische Prüfergebnisse. Dies führt dazu, dass, solange nur wenige Nachkommen in Bayern vorhanden sind, es das Tier schwer hat, sich von der genetischen Gruppe „zu lösen“. Die Empfehlung beim Zukauf von Tieren kann daher nur lauten, die Tiere möglichst intensiv zu prüfen.

Wie kann man Zuchtwerte aus anderen Zuchtgebieten mit bayerischen Zuchtwerten vergleichen?

Bayerische Züchter sind in angrenzenden Zuchtgebieten regelmäßig auf der Suche nach Ebern, die für ihre Zuchtarbeit in Frage kommen könnten. Dabei versuchen sie oft, Zuchtwerte aus anderen Zuchtwertschätzungen auf Bayern zu übertragen. Auch auswärtige Kunden stehen immer wieder vor der Versuchung, Tieren aus anderen Regionen mit bayerischen Tieren in einer Art überregionaler Zuchtwertliste zu vergleichen. Dies ist jedoch in der Praxis nahezu unmöglich, wie die bisherigen Erfahrungen gezeigt haben. Die Hauptursache besteht darin, dass, wie am Anfang bereits erläutert wurde, ein Zuchtwert nur in der Population gilt, in der er geschätzt wurde. Daneben existieren jedoch auch noch einige technische Unterschiede, die die Vergleichbarkeit weiter reduzieren:

- unterschiedliche Prüfverfahren (Station, Feld)

- unterschiedliche Merkmale

- AutoFOM, Bonner Formel, Anteil wertv. Teilstücke

- LF statt pH,

- Futterverwertung tierindividuell oder in Gruppen

- unterschiedliche Ultraschallmessverfahren und –zeitpunkte

- unterschiedliche Modelle zur Beschreibung der Umwelt,

- unterschiedliche Definition der Bezugsbasis für die Standardisierung,

- unterschiedliche Einstellung der Streuung der Gesamtzuchtwerte,

- unterschiedliche Merkmale im Zuchtziel,

- unterschiedliche wirtschaftliche Gewichtung der Merkmale im Zuchtziel,

- unterschiedliches genetisches Niveau der Populationen und

- die begrenzte Genauigkeit der Zuchtwertschätzung.

Alle diese Punkte machen es nahezu unmöglich, ein Tier in einem anderen Verband alleine auf Grund des dort geschätzten Gesamtzuchtwertes zu kaufen. Eine volle Vergleichbarkeit wäre nur durch eine bundesweite Zuchtwertschätzung zu erreichen, die aber noch nicht realisiert werden konnte. Außerdem müssten hierzu die genetischen Verknüpfungen zwischen den Regionen so eng sein, dass ganz Deutschland mit gutem Grund als eine Population zu betrachten wäre. Anderenfalls würde man auch mit einer bundesweiten Zuchtwertschätzung keine überregionale Vergleichbarkeit erzielen. Voruntersuchungen zu dieser Thematik haben ergeben, dass zumindest die wichtigsten Regionen ausreichend eng verknüpft sind.

Können denn Zuchtwerte aus Bayern und anderen Zuchtgebieten tatsächlich so unterschiedlich sein

Neben den technischen Unterschieden, den Unterschieden in der Leistungsprüfung und in der Darstellung der geschätzten Zuchtwerte, trägt auch die Sicherheit der geschätzten Zuchtwerte zu den Unterschieden mit bei. Auf Grund der Zucht- und Prüfungsstruktur beim Schwein sind die erzielbaren Sicherheiten der Zuchtwertschätzung im Vergleich zum Rind relativ gering. Die in einem reinen Stationsprüfungssystem erzielbaren Sicherheiten liegen zwischen rund 40 Prozent für Sauen und 70 Prozent für vollgeprüfte Eber. Dies ist zwar eine erhebliche Verbesserung gegenüber dem Selektionsindex, trotzdem verbleibt auch bei einem geprüften Eber eine relativ große Unsicherheit über seinen tatsächlichen Zuchtwert.

Damit wird klar, dass derselbe Eber bei einer Zuchtwertschätzung in zwei verschiedenen Verbänden allein aufgrund der beschränkten Sicherheit der Zuchtwertschätzung sehr unterschiedliche Zuchtwerte bekommen kann. Die begrenzte Genauigkeit der Zuchtwertschätzung beim Schwein stellt jedoch nicht das Zuchtwertschätzungsverfahren in Frage, sondern ist ein Charakteristikum der Schweinezucht. Man kann nicht in jedem Einzelfall die richtige Selektionsentscheidung treffen, aber mit dem BLUP-Tiermodell erreicht man, dass man im Durchschnitt aller Tiere die bestmöglichen Entscheidungen trifft.

Wie hoch sind die Auswirkungen der BLUP-Tiermodell-Zuchtwertschätzung auf die Genauigkeit der ZWS?

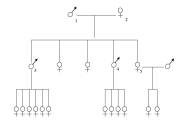

Wie oben bereits erwähnt, gehört die Erzielung einer maximalen Genauigkeit zu den wesentlichen Eigenschaften des BLUP-Tiermodells. Genauigkeit und Sicherheit der ZWS dürfen nicht verwechselt werden. Die Genauigkeit ist gleich der Wurzel aus der Sicherheit der ZWS. Die Auswirkungen in der Praxis lassen sich an folgendem Diagramm veranschaulichen.

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Beispielpedigree zur Veranschaulichung der Auswirkungen der Tiermodell-ZWS auf die Genauigkeit der ZWS.

| Tier | Gen. Index | Gen. TM | Verbesserung (%) |

|---|---|---|---|

| 3 | .51 | .60 | +18 |

| 4 | .45 | .57 | +27 |

| 5 | .36 | .53 | +47 |

Man sieht, dass die Genauigkeit der ZWS mit dem Tiermodell für jedes der drei Tiere höher ist, als mit dem Selektionsindex. Dieser Effekt beruht auf der Berücksichtigung der Informationen der Geschwister, die über die Zuchtwerte der Eltern (Eber 1 und Sau 2) in die ZWS eingehen. Am geringsten ist der Zuwachs für Eber 3, da er schon 6 eigene Nachkommen hat. Am stärksten wirken sich die zusätzlichen Informationen bei Sau 5 aus, die nur zwei eigene Nachkommen hat. Man sieht, dass die Genauigkeit nach dem Tiermodell für Sau 5 höher ist, als die Genauigkeit für Eber 3 nach dem Selektionsindex.

Der Genauigkeitszuwachs wird also in erster Linie den Sauen zugutekommen.

Warum ist die Genauigkeit der ZWS von so hoher Bedeutung?

Der Zuchtfortschritt in einer Population ist von 4 Faktoren abhängig. Dies sind:

- die Selektionsintensität

- die Genauigkeit der Zuchtwertschätzung

- die genetische Variabilität (Streuung der Zuchtwerte)

- das Generationsintervall

In einer bestehenden Zuchtstruktur sind die Selektionsintensität und das Generationsintervall nur sehr schwer zu beeinflussen. Die Selektionsintensität hängt davon ab, wie viele Tiere als Ersatz für ausgeschiedene Tiere benötigt werden. Eine Erhöhung ohne gleichzeitige Verlängerung des Generationsintervalls ist nur dann möglich, wenn entweder weniger Tiere als Ersatz benötigt werden (z.B. durch KB oder höhere Fruchtbarkeit) oder mehr Tiere geprüft werden können. Also bleiben als Faktoren noch die Genauigkeit der Zuchtwertschätzung und die genetische Variabilität. Eine Erhöhung der Genauigkeit der Zuchtwertschätzung wirkt sich auch positiv auf die Streuung der Zuchtwerte aus, wie wir bereits gesehen haben. Folglich ist die Erhöhung der Genauigkeit der ZWS das mächtigste Instrument des Züchters, wenn er einen höheren Zuchtfortschritt erreichen möchte.

Wie lange gelten die BLUP-Tiermodell Zuchtwerte?

Wie oben bereits erwähnt, werden bei jeder ZWS mit dem Tiermodell alle vorhandenen Daten und Abstammungsinformationen berücksichtigt. Damit erhält jedes Tier bei jeder ZWS einen neuen Zuchtwert. Da die Zuchtwertschätzung wöchentlich durchgeführt wird, erhält jedes Tier auch jede Woche einen neuen Zuchtwert.

Das bedeutet aber nicht, dass die Zuchtwerte jede Woche kunterbunt durcheinandergewirbelt werden. Vielmehr bleiben die Zuchtwerte von Tieren mit eigenen Nachkommen relativ stabil. Wie stabil ein Zuchtwert ist, kann man an der Genauigkeit der Zuchtwertschätzung ablesen. Eine nur theoretisch mögliche Genauigkeit von 100 % bedeutet, dass sich der Zuchtwert überhaupt nicht mehr ändert. Bei einer Genauigkeit von 60 % sind Änderungen bis zu 44 Punkten im Gesamtzuchtwert möglich.

Grundsätzlich gilt aber:

Durch die verwandtschaftliche Verknüpfung ist es schwierig zu beurteilen, wann irgendwo eine Information hinzukommt, die ein bestimmtes Tier betrifft. Wichtige Punkte sind allerdings:

- wenn ein Tier oder ein naher Verwandter genotypisiert wird. Wenn ein Tier selber typisiert ist, hat die Typisierung von Nachkommen keine Auswirkungen.

- wenn neue eigene Nachkommen auftreten

- wenn bei Tieren mit wenigen eigenen Nachkommen die Geschwister neue Nachkommen bekommen. Dies gilt besonders für Sauen.

- wenn sich der Zuchtwert eines oder mehrerer Anpaarungspartner drastisch ändert.

Durch die permanente Verschiebung der Bezugsbasis ergibt sich im Zeitablauf ein Absinken der Zuchtwerte aller Tiere. Dies dient jedoch nur dazu, den Nullpunkt festzulegen und hat auf die Reihenfolge der Tiere keinen Einfluss.

Was passiert, falls sich der Zuchtwert des Ebers, mit dem eine Sau geprüft wurde, plötzlich ändert?

Diese Situation kann auftreten, wenn eine Sau mit einem Eber geprüft wurde, der selbst noch keine Nachkommen hat. Wenn dann von diesem Eber die nächsten Gruppen kommen, wird sich sein Zuchtwert ändern und folglich auch der der Sau. Deshalb sollte man sich bei Tiermodell-Zuchtwerten immer auf dem Laufenden halten. Dies gilt besonders dann, wenn Selektionsentscheidungen anstehen.

Soll ich meine Sau mit einem besonders guten Eber prüfen?

Ob der Eber gut oder schlecht ist, spielt im Gegensatz zum Selektionsindex, bei der Tiermodell-ZWS keine Rolle mehr. Auf die Höhe des geschätzten Zuchtwerts der Sau hat der Eber auf keinen Fall einen Einfluss. Allenfalls kann die Stabilität des Sauenzuchtwerts durch die Genauigkeit der ZWS für den Eber beeinflusst werden (siehe vorherige Frage).

Ein wichtiger Gesichtspunkt ist aber die Verkaufsfähigkeit der übrigen Tiere aus einem Prüfwurf. Wenn bei der Prüfanpaarung zwei Tiere mit hohem Zuchtwert angepaart werden, sind die Jungeber natürlich besser zu verkaufen, als wenn die Prüfung mit einem schlechten Partner erfolgt. Es ist eine unbewiesene Behauptung von Seiten einiger Züchter, dass es eine Leistungsgrenze gibt, die bei der Paarung zweier Tiere mit hohen Zuchtwerten von den Nachkommen nicht überschritten werden kann!

Einige Züchter verfolgen die umgekehrte Strategie: Sie versprechen sich höhere Zuchtwerte für ihren Eber, wenn sie ihn mit einer Sau prüfen, die sie für schlecht halten. Auch dieser Ansatz funktioniert nicht. Wir haben vor einiger Zeit die Beziehungen (Korrelation) zwischen dem Zuchtwert des Ebers und dem der Sau bei Prüfgruppen berechnet. Diese Beziehungen sind über alle Merkmale hinweg leicht positiv. Bei den Vaterrassen ist sie stärker ausgeprägt als bei den Mutterrassen. Das ist auch verständlich, weil bei den Vaterrassen versucht wird, Spitzeneber zu züchten. Das erreicht man in erster Linie, indem man die besten Sauen an die besten Eber anpaart.

Kann man nicht die Bedeutung der Vorfahren für den Zuchtwert reduzieren?

Das Tiermodell berücksichtigt automatisch alle Vorfahrenleistungen im richtigen Ausmaß. Es ist richtig, dass insbesondere bei Sauen die Eltern auch bei einer vorliegenden Prüfung noch einen relativ großen Einfluss haben. Dies ist aber sachlich gerechtfertigt. Die relative Bedeutung von Eltern und Nachkommen für den Zuchtwert ergibt sich aus den Genanteilen, die diese mit dem Probanden gemeinsam haben. Da Eltern und Nachkommen jeweils gleiche Genanteile mit dem Probanden gemeinsam haben (50 Prozent) folgt, dass sie in der ZWS auch die gleiche Bedeutung haben. Daraus folgt auch, dass man diese Anteile nicht willkürlich verändern darf.

Wie deutlich können sich die Zuchtwerte genotypisierter Vollgeschwister unterscheiden?

Warum werden die Daten vom Markt oder von der Stallkörung nicht in der ZWS verwendet?

Es ist unbestritten, dass die Stationsprüfung die höhere Aussagekraft besitzt. Nur in Ländern, in denen die Kapazität der Stationsprüfung nicht ausreicht, um alle züchterisch wichtigen Tiere zu prüfen, wird daneben noch die Feldprüfung herangezogen. Außerdem ist die Feldprüfung bei Vaterrassen kaum aussagefähig, da Speckmessungen den Fleischanteil nur noch mit sehr schlechter Aussagekraft schätzen können. Die tägliche Zunahme in Feldprüfungen ist ebenfalls unter unseren Bedingungen wenig aussagekräftig, da die meisten Betriebe zu klein sind und die Fütterung auf die Entwicklung des einzelnen Tieres ausgerichtet wird. Dies macht eine korrekte Berücksichtigung der Umwelteinflüsse nahezu unmöglich.

Was sind Genetische Parameter?

Wie jede ZWS, macht auch die Tiermodell-ZWS die Annahme, dass die wahren genetischen Parameter bekannt seien. Das bedeutet, dass die Zuchtwerte nur dann korrekt sind, wenn zu ihrer Schätzung die richtigen Heritabilitäten und genetischen Korrelationen verwendet wurden. Diese Parameter können sich zwischen den Rassen unterscheiden und können sich auch im Zeitverkauf ändern. Daher sollten die genetischen Parameter in regelmäßigen Abständen überprüft werden. In Bayern hat es sich bewährt, dies parallel zur Überprüfung des Zuchtziels zu tun, weil zeitgleich oft auch die statistischen Modelle für die Zuchtwertschätzung überarbeitet werden.

Was versteht man unter "Abschreibung der Zuchtwerte''?

Die sogenannte Abschreibung der Zuchtwerte ist ein Nebeneffekt des Tiermodells und der sich hieraus ergebenden horizontalen (zwischen Betrieben, Regionen und Märkten) und vertikalen (zwischen Generationen) Vergleichbarkeit der geschätzten Zuchtwerte. Bei einer Zuchtwertschätzung über mehrere Generationen wird jedes Tier entsprechend seinem genetischen Wert eingeordnet. Dabei ist es ganz natürlich, dass in einer Population, in der Zuchtfortschritt gemacht wird, die jüngeren Tiere höhere Zuchtwerte aufweisen als ältere Tiere. Würde man keine Standardisierung der Zuchtwerte durchführen, blieben die Zuchtwerte der älteren Tiere solange konstant, wie keine neuen Informationen hinzukommen. Da die jüngeren Tiere aber trotzdem besser sind als die älteren, wäre eine "Inflation der Zuchtwerte“ die Folge. Die jüngeren Tiere würden von Jahr zu Jahr bessere Zuchtwerte bekommen. Schon nach einigen Jahren wäre niemand mehr in der Lage, zu bestimmen, ob ein Tier mit einem Gesamtzuchtwert von 130 ein gutes oder ein schlechtes Zuchttier ist.

Die relative Verschlechterung älterer Tiere ist also ein Effekt, der bei einem BLUP-Tiermodell immer auftritt und durchaus berechtigt ist. Da der Bezugspunkt (100) immer das genetische Niveau der zwei- bis vierjährigen Eber und Sauen ist, kann man Tiere über 100 immer als überdurchschnittlich und Tiere unter 100 als unterdurchschnittlich erkennen. Da aber die Basis zu jeder Schätzung, d.h. jede Woche, aus anderen Tieren besteht, ändert sich natürlich auch deren durchschnittlicher Zuchtwert. Unter normalen Umständen wird dieser Durchschnitt im Zeitablauf langsam ansteigen. Da bei der Standardisierung dieser Durchschnitt abgezogen wird, werden die standardisierten Zuchtwerte für ein bestimmtes Tier im Zeitablauf immer kleiner. Dieser Effekt wird allgemein als Abschreibung bezeichnet. Die Höhe der Abschreibung wird sowohl durch die Streuung der Zuchtwerte als auch durch den Zuchtfortschritt bestimmt. Versuche, die Höhe der Abschreibung zu steuern sind aber nur auf den ersten Blick erfolgversprechend, denn letztendlich ist die Reihenfolge der Tiere unabhängig von Basisdefinition und Streuung der Zuchtwerte.

Ein positiver Nebeneffekt der in Bayern verwendeten sogenannten gleitenden Basis (bei jeder Schätzung werden tagesgenau die zwei- bis vierjährigen Tiere bestimmt) ist, dass die Mindestanforderungen an Zuchtwerte, z.B. in Ankaufsbedingungen der Besamungsstationen und Ferkelerzeugerringe sowie in den Freiwilligen Anforderungen über Mindestleistungen und Prüfung der Besamungseber, konstant bleiben können, weil immer derselbe Anteil an Tieren oberhalb dieser Grenzen erwartet und mit derselben Selektionsintensität gearbeitet werden kann.

Ist die Abschreibung nicht zu hoch?

Die sogenannte Abschreibung der Zuchtwerte wird nicht vom Institut für Tierzucht festgelegt, sondern ergibt sich zwangsläufig aus dem Zuchtfortschritt. Diesen erzielen die Züchter und nicht der Zuchtwertschätzer. Bei hohem Zuchtfortschritt sind die jungen Tiere sehr viel besser als die Elterngeneration. Folglich verlieren die älteren Tiere richtigerweise schneller an Wert. In der Praxis wird die Höhe des Zuchtfortschritts und damit der Abschreibung durch zwei Faktoren beeinflusst:

- die Qualität der Zuchtwertschätzung und

- die Härte des Konkurrenzkampfes zwischen den Züchtern

Je besser die ZWS bzw. je genauer die Zuchtwerte, desto besser wirken die Selektionsentscheidungen. Bei einer schlechten ZWS werden viele falsche Entscheidungen getroffen, die den Zuchtfortschritt verringern. Der wichtigste Faktor ist jedoch der Konkurrenzkampf zwischen Züchtern bzw. zwischen Zuchtverbänden. Nur Populationen, die hohe Zuchtfortschritte erzielen, werden bestehen können.

Was ist der Unterschied zwischen Gesamtzuchtwert und Produktionswert?

Für die Besamungseber der Rasse Piétrain gibt es zwei Indices, den Gesamtzuchtwert sowie den Produktionswert. Beide werden berechnet, in dem Einzelzuchtwerte mit ihren ökonomischen Gewichten multipliziert und summiert werden. Der Gesamtzuchtwert ist eher für den ‚Züchter’, der Produktionswert eher für den ‚Produzenten’ konzipiert.

Die beiden Indices unterscheiden sich also in ihrer Zielrichtung. Der Gesamtzuchtwert beschreibt gewissermaßen das Zuchtziel und orientiert sich an den Bedingungen, die zukünftig zu erwarten sind. Er ist in erster Linie auf die Wirtschaftlichkeit ausgerichtet, beinhaltet aber auch marktstrategische und zuchtpolitische Aspekte. Zum Beispiel geht der intramuskuläre Fettgehalt in den Gesamtzuchtwert ein, obwohl er den Erlös nicht beeinflusst. Der Gesamtzuchtwert ist langfristig ausgelegt. Demzufolge steht eine Überprüfung des Zuchtziels alle fünf Jahre an, was beim Schwein etwa zwei Generationen entspricht.

Der Produktionswert steht in engem Zusammenhang mit dem Zuchtwert, berücksichtigt jedoch andere wirtschaftliche Gewichte für die Merkmale und wird in einer anderen Skala (Euro je Mastschwein) ausgedrückt. Er orientiert sich ausschließlich an der Wirtschaftlichkeit und ist kurz- bis mittelfristig ausgelegt. Daher muss in kürzeren Abständen als beim Gesamtzuchtwert überprüft werden, ob die bei der Berechnung des Produktionswerts verwendeten ökonomischen Faktoren noch aktuell sind.

Ausgangspunkt der Berechnungen sind die Naturalzuchtwerte aus der Prüfung mit Kreuzungstieren. In der Berechnung werden zunächst die Zuchtwerte in den Merkmalen Futteraufwand, tägliche Zunahme und Fleischanteil berücksichtigt. Der wirtschaftliche Nutzen einer Verbesserung dieser Merkmale beträgt derzeit 42,50 € für die Futterverwertung, 0,045 € für die tägliche Zunahme und 1,66 € für ein Prozent höheren Fleischanteil. Die Rückenmuskelfläche ist enthalten (0,044 €), weil in einigen Preismasken ein Mindest-Fleischmaß gilt. Zusätzlich werden noch in indirekter Form die Mastverluste berücksichtigt. Dies geschieht über den Zuchtwert pH1, der indirekt die Stressresistenz misst. Aus den pH-Zuchtwerten der Eber und deren Ausfällen bei den Prüftieren (Genetische Ursachen) nach ihrem MHS-Status sowie den Deckungsbeiträgen je Mastschwein in Abhängigkeit von den Verlusten (lt. Kalkulationsprogramm LfL-IBA) errechnet sich ein ökonomisches Gewicht für den pH-Wert von 1,55 €. Multipliziert man die Naturalzuchtwerte mit diesen wirtschaftlichen Gewichten und dividiert die Summe durch 2, so erhält man den Produktionswert des Ebers.

Der Produktionswert stellt also für den Ferkelerzeuger im geschlossenen System eine Richtgröße für die Maximierung des Gewinns aus der Schweinemast dar. Für den Ferkelerzeuger, der nicht selbst mästet, ist der Produktionswert noch ohne Bedeutung, da die objektive Qualität der Mastferkel nicht bezahlt wird.

Wie gut der Produktionswert das beschreibt, was in der Praxis zu erwarten ist, zeigt die folgende Tabelle. In den Merkmalen Zunahme, Futteraufwand und Magerfleischanteil besteht eine hohe Übereinstimmung zwischen der Differenz der Zuchtwerte und der Differenz der tatsächlichen Leistungen, lediglich beim pH1-Wert besteht eine Diskrepanz.

Die Frage ist nun, warum nicht ausschließlich der Produktionswert für alle Eber verwendet wird. Zunächst einmal kann eine realistische Einschätzung des Produktionspotentials eines Ebers nur anhand von Endproduktkreuzungen ermittelt werden. Diese stehen nur für Besamungseber zur Verfügung. Wichtiger ist aber, dass der Produktionswert für den Züchter nur eine geringe Aussagekraft besitzt. Der Züchter arbeitet zukunftsorientiert und muss seine heutigen Entscheidungen an den erwarteten Verhältnissen in vier bis fünf Jahren ausrichten, wenn seine Entscheidungen sich in Zuchtfortschritt äußern. Außerdem sind bei der Gestaltung des Zuchtziels auch andere Aspekte zu beachten (z.B. keine Verschlechterung des Images von Schweinefleisch durch schlechtere Fleischqualität oder der Rückstand gegenüber den norddeutschen bzw. dänischen Mitbewerbern in der täglichen Zunahme). Daher werden die Merkmale im Zuchtziel anders gewichtet als für den Produktionswert. Im Allgemeinen besteht eine relativ hohe Übereinstimmung zwischen dem Zucht- und dem Produktionswert eines Ebers.

Der Gesamtzuchtwert beschreibt nicht den ganzen Wert eines Tieres!

Das hat auch niemand behauptet. Der Gesamtzuchtwert misst den genetischen Wert des Tieres in den Merkmalen Tägliche Zunahme, Futteraufwand, Fleischanteil, Bauchfleischanteil, Rückenmuskelfläche, Intramuskulärer Fettgehalt, pH1-Kotelett und Tropfsaftverlust. Hinzu kommen bei den Mutterrassen die Merkmale Fruchtbarkeit, Geburtsverhalten, Homogenität, Vitalität, Mütterlichkeit, Verbleiberate und Hilfsschleimbeutel. Natürlich gibt es noch andere Merkmale, die ebenfalls den Wert eines Zuchttieres bestimmen. Über diese macht jedoch der Gesamtzuchtwert keine Aussage. Es ist die Aufgabe der Züchter, diesen Merkmalen in der Selektion ein angemessenes Gewicht zukommen zu lassen.

Wird es auch eine Zuchtwertschätzung für Langlebigkeit geben?

In der Rinderzucht ist im Jahr 2001 die ZWS für Nutzungsdauer eingeführt worden. Theoretisch wäre dies auch beim Schwein denkbar und wünschenswert. Fraglich ist jedoch, ob bei einer Tierart mit relativ kurzem Generationsintervall eine ZWS für Nutzungsdauer wirksame Erfolge zeigen könnte. Das Problem der ZWS für Nutzungsdauer ist nämlich, dass zuverlässige Ergebnisse erst vorliegen, wenn der Eber für den Zuchteinsatz schon nicht mehr aktuell ist. Bei Sauen gilt dies umso mehr.

Die Ergebnisse eines vor einigen Jahren gemeinsam mit Kollegen aus Tschechien durchgeführten Forschungsprojekts zum Thema Nutzungsdauer und funktionale Merkmale waren für Bayern nicht sehr ermutigend. Die Datenstruktur ist für eine Auswertung nicht sehr günstig und die Züchter erfassen ganz offensichtlich die Abgangsdaten nur sehr ungenau. Damit lässt sich die wahre Nutzungsdauer nur ungenau bestimmen, was natürlich keine gute Voraussetzung für eine Zuchtwertschätzung ist.

Die Bedeutung der Nutzungsdauer in der Schweinezucht wird oft auch falsch eingeschätzt. Dies beginnt schon mit der Interpretation der Zahlen in den einschlägigen Jahresberichten. Oft wird die mittlere Wurfziffer als mittlere Lebensdauer von Sauen betrachtet. Dies ist falsch, wie man anhand der Remontierungsrate leicht nachweisen kann. Diese betrug im letzten Jahr 38,7 Prozent. Das bedeutet, dass eine durchschnittliche Sau 100/38,7 = 2,58 Jahre in Produktion ist. Bei einer Zahl von 2,1 Würfen pro Jahr, ergibt das eine mittlere Nutzungsdauer von 5,4 Würfen bis zum Abgang.

Nach holländischen Studien bedingt eine Verlängerung der Nutzungsdauer von 4 auf 5 Würfe einen Zusatznutzen von 25 €. Die Bezugsbasis hierfür ist aber die Sau. Die anderen ökonomischen Gewichte in der Schweinezucht werden aber pro Mastschwein berechnet. Eine durchschnittliche bayerische Sau zieht im Jahr 19,6 Mastferkel auf. Also liegt der Nutzen einer um einen Wurf verlängerten Nutzungsdauer bei 25 €/19,6 = 1,27 € pro Mastschwein. Das ist weniger als der Wert von einem Prozent Magerfleisch, aber züchterisch viel schwerer zu erreichen.

Österreich und die Schweiz haben vor zwei Jahren gemeinsam ein ZWS-Verfahren für funktionale Nutzungsdauer entwickelt (Survival Kit). In Österreich wurde das Verfahren in die Routine eingeführt, und die Nutzungsdauer ist Bestandteil des Gesamtzuchtwerts. In der Schweiz wird das Verfahren lediglich dazu genutzt, die Entwicklung der Populationen zu kontrollieren.

Es gibt eine Reihe von Merkmalen um die Langlebigkeit bzw. Nutzungsdauer von Sauen zu beschreiben. Dazu zählen u. a.

- Lebensdauer (Geburt bis Abgang)

- Nutzungsdauer (Erste Besamung bis Abgang)

- Lebensleistung (Anzahl insgesamt geborener bzw. abgesetzter Ferkel)

- Anzahl Würfe

- Verbleiberate (0/1-Merkmal, ob eine Sau eine definierte Wurfnummer erreicht)

- Anzahl produktiver Tage (Trächtigkeit, Säugezeit)

In der Rinderzucht wird die funktionale Nutzungsdauer verwendet. Für die Schweinezucht in Bayern wird seit der Einführung des Zuchtziels 2015 mit dem "einfachen" Merkmal Verbleiberate gearbeitet. Die Daten für die Verbleiberate stammen aus der Zuchtleistungsprüfung in Ferkelerzeugerbetrieben der Fleischerzeugerringe des LKV. Zu einem definierten Zeitpunkt wird abgefragt, ob für die Sauen die Meldung eines zweiten Wurfs vorliegt. Es wurde eine Heritabilität von 0,03 geschätzt, und es wurden züchterisch unerwünschte Beziehungen zur Zunahme gefunden. Der Zuchtwert für die Verbleiberate geht auch in die Berechnung des Gesamtzuchtwerts ein, allerdings mit einem relativ geringen Gewicht.

Gibt es Regeln zum Einsatz der Besamungseber?

Bis zum Jahr 2006 waren Leistungsanforderungen für Prüfeber und geprüfte Eber, Mindestanforderungen an den Anomalienindex sowie Besamungskontingente gemäß der Verordnung über den Vollzug des Tierzuchtrechts in den Richtlinien des Bayerischen Staatsministeriums für Landwirtschaft und Forsten über Mindestleistungen und Prüfung der Besamungseber festgelegt. Diese Richtlinien wurden jährlich in Abstimmung mit der Züchtervereinigung und den Besamungsstationen überprüft und gegebenenfalls modifiziert.

Mit der Novellierung des Tierzuchtgesetzes sind die Leistungsanforderungen für die Erteilung der Besamungserlaubnis für Eber entfallen. Seit dem Jahr 2007 gibt es stattdessen die Freiwilligen Anforderungen über Mindestleistungen und Prüfung der Besamungseber, die das Lenkungsgremium für die Schweinebesamung in Bayern festlegt und ebenfalls jährlich überprüft. In dem Lenkungsgremium sind die drei Besamungsstationen, die EGZH sowie die Zuchtleiter. Diese Anforderungen sind eng an die früheren Richtlinien angelehnt. Zusätzlich wird für geprüfte Eber mit einem Gesamtzuchtwert von wenigstens 100 Punkten, einem Anomalienwert von mindestens -0,35 € und einer Sicherheit des Gesamtzuchtwerts von wenigstens 64 % vom Institut für Tierzucht ein Qualitätssiegel vergeben. In allen Veröffentlichungen (Bunte Listen, Besamungstagungskataloge, BaZI Schwein) sind die entsprechenden Eber mit dem Label gekennzeichnet. Über die Einhaltung der freiwilligen Anforderungen, genetische und phänotypische Trends sowie das genetische Niveau der im Besamungseinsatz befindlichen Eber erstellt das ITZ jährlich einen Bericht, der im Rahmen der Besamungstagung vorgestellt wird.