Jahresbericht 2024 - Zoologie und Vorratsschutz (IPS2d)

Die exakte Diagnose von Schädlingen ist die Voraussetzung für zielgerichtete Maßnahmen.

Im entomologischen Diagnoselabor werden Proben aus Landwirtschaft, Gartenbau und Vorratsschutz sowie Verpackungsholz im internationalen Handel auf Schädlinge, vor allem auf gebietsfremde Quarantäne-Schadorganismen, untersucht. Weiterhin werden Fallen im Rahmen des Nationalen Monitoringprogrammes sowie zur Überwachung bestimmter einheimischer Schädlinge wie der Schilf-Glasflügelzikade ausgewertet und die Fangergebnisse diagnostiziert.

Die nematologische Diagnostik der Arbeitsgruppe untersucht in drei wesentlichen Bereichen Boden-, Pflanzen- und Saatgutproben auf das Vorkommen von pflanzenparasitären Nematoden:

- im Rahmen des Hoheitsvollzugs,

- für Berater und private Betriebe,

- für Pflanzenzüchter zur Testung von Kartoffelstämmen auf Resistenz gegen Virulenzen des Kartoffelzystennematodens

Entomologie

Interessante Ergebnisse aus der entomologischen Diagnostik 2024

Insgesamt wurden 1.696 Proben zur Diagnose angeliefert, davon 207 Proben von Privatpersonen. Von amtlicher Seite waren es 1.489 Proben. Darin enthalten sind 615 Proben, die im Rahmen des Nationalen Monitoringprogramms auf Quarantäne-Schaderreger eingingen.

Ein weiterer Schwerpunkt waren Diagnosen von Insekten auf transparenten Klebetafeln, um die Schilf-Glasflügelzikade Pentastiridius leporinus (Familie Cixiidae, Glasflügelzikaden) nachzuweisen. Diese Zikade ist zwar eine einheimische Art, hat jedoch als Vektor von zwei Bakterienkrankheiten in Zuckerrüben und Kartoffeln innerhalb weniger Jahre eine exorbitante Bedeutung erlangt. Insgesamt gingen 742 Klebetafeln zur Diagnose auf Pentastiridius leporinus ein, auf 246 Klebetafeln (ca. 33 %) wurde die Schilf-Glasflügelzikade nachgewiesen. Es wurden in allen sieben Regierungsbezirken Bayerns Proben genommen. Der Zeitraum, in dem die Klebetafeln im Freiland exponiert wurden, war vom 07. Mai bis zum 01. Oktober. Die Abnahme und der Austausch gegen neue Klebetafeln an einem Standort waren jeweils nach zwei Wochen.

Abb. 1: Schilf-Glasflügelzikade Pentastiridius leporinus auf Zuckerrübenblatt (Foto: U. Benker, LfL)

Nachfolgend sind entomologische Besonderheiten des Jahres 2024 aufgeführt.

Marmorierte Baumwanze (Halyomorpha halys)

Von der Marmorierten Baumwanze Halyomorpha halys (Familie Pentatomidae, Baumwanzen) wurden mehrere Funde, zusammen mit Bildmaterial, übermittelt. Diese Wanzenart ist inzwischen in Bayern weit verbreitet und ihre Eigelege werden in Gärten auch außerhalb von größeren Städten nachgewiesen. Die erwachsenen Tiere sammeln sich, zusammen mit einheimischen Baumwanzenarten, im Spätherbst an sonnenbeschienenen Hauswänden an, um anschließend Überwinterungsplätze, auch in Wohnungen, aufzusuchen.

Gebietsfremder Rüsselkäfer (Hammatostylus spec.)

Ein lebendes Exemplar dieser Rüsselkäfer-Gattung (Familie Curculionidae, Rüsselkäfer) wurde am 17.05.24 am Flughafen München in einem Container aus Peru entdeckt.

Zitrusblütenmotte (Prays citri)

Zwei Kleinschmetterlinge der „Citrus flower moth“ (Familie Praydidae, kein deutscher Name der Familie) konnten zusammen mit Zitrusblättern, in denen noch Puppen verborgen waren, bei einer Baumschule am 27.06.24 gefunden werden. Da die morphologische Diagnose nicht möglich war, wurde der Artnachweis über eine DNA-Analyse mittels PCR-Methodik geführt.

Japankäfer (Popillia japonica)

Siehe dazu unten den Punkt „Nationales Monitoringprogramm auf Quarantäne-Schaderreger“.

Asiatischer Moschusbockkäfer (Aromia bungii)

Weitere Funde des Asiatischen Moschusbockkäfers Aromia bungii (Familie Cerambycidae, Bockkäfer) sorgten für eine Fortsetzung der Quarantänemaßnahmen im Raum Kolbermoor/Rosenheim. Näheres siehe im Jahresbericht unter „Pflanzengesundheit - Quarantäne“, IPS 4d.

Nationales Monitoringprogramm auf Quarantäne-Schaderreger

Im Jahr 2024 wurden in Bayern die ersten Japankäfer (Familie Scarabaeidae, Blatthornkäfer) in Pheromonfallen gefangen. Die Anflüge ereigneten sich relativ spät im Jahr: Am 05. August flog der erste Käfer eine Falle im Bodenseegebiet nahe der österreichischen Grenze an. Zwei Wochen später, am 19.08., wurde ein weiterer Käfer gefangen, etwa 4,6 km nordwestlich von der ersten Falle entfernt. Es folgten Anflüge in Kiefersfelden, ebenfalls nahe der Grenze zu Österreich am 21.08. und am 09.09.2024. Hier lagen die Fundstellen 0,9 km auseinander.

Abb. 2: Japankäfer Popillia japonica, (Foto: O. Zimmermann, LTZ Augustenberg)

Es wurden jeweils nur Einzeltiere und ausschließlich Männchen gefangen. Möglicherweise handelte es sich dabei um sogenannte „Hitchhiker“, Mitreisende in Fahrzeugen. Die Fallenstandorte waren bewusst in der Nähe von Campingplätzen und/oder an Hauptverkehrsstrecken wie Autobahnen oder Bahnstrecken in die südlichen Nachbarländer Österreich, Schweiz und Italien ausgewählt worden. In Italien und der Schweiz gibt es bereits etablierte Japankäfer-Populationen. Auf österreichischer Seite wurden keine Anflüge gemeldet. Auf dem Sportplatz in Kiefersfelden wurde im Verlauf der weiteren Saison ein fortschreitendes kleinflächiges Absterben von Gräsern beobachtet. Es bestand der Verdacht, dass dies eine Folge der Fraßaktivität von Engerlingen des Japankäfers sein könnte. Durch Grabungsarbeiten auf dem Gelände am 19.10.24 wurden tatsächlich 17 unterschiedlich große Engerlinge nachgewiesen. Es handelte sich jedoch um neun Engerlinge des Junikäfers Amphimallon solstitiale und acht Engerlinge des Rotbraunen Laubkäfers Serica brunnea, welche ähnliche Befallssymptome verursachen können.

Nach dem ersten Anflug der Japankäfer wurde die Öffentlichkeit über Funk, Fernsehen und Presse informiert und aufgerufen, mögliche Japankäfer-Sichtungen an die eigens eingerichtete Mailadresse Popillia@lfl.bayern.de zu melden. Die erste Pressemitteilung dazu wurde am 13.08. veröffentlicht. Die Bevölkerung hat dieses Angebot sehr gut genutzt. Bis Mitte September sind täglich mehrere Mails mit Japankäfer-Verdachtsmeldungen eingegangen, vor allem an den Wochenenden, wenn die Menschen mehr Zeit im Freien verbrachten. Spitzenwert waren 12 Mails an einem Tag. Den Verdachtsmeldungen wurden in den meisten Fällen Fotos der beobachteten Tiere beigefügt. In Einzelfällen wurden Exemplare per Post geschickt, in einem Fall war es sogar ein lebender Rosenkäfer.

Abb. 3: Einheimische Blatthornkäfer im Vergleich zum Japankäfer. Von links nach rechts: Gartenlaubkäfer (Phyllopertha horticola), Japankäfer (Popillia japonica), Goldglänzender Rosenkäfer (Cetonia aurata), Gerippter Brachkäfer/Junikäfer (Amphimallon solstitiale) und Feldmaikäfer (Melolontha melolontha) (Foto: B. Gleixner, LfL)

Bei ca. 90 Prozent der Verdachtsmeldungen handelte es sich um Verwechslungen mit dem Goldglänzenden Rosenkäfer, Cetonia aurata, der wie der Japankäfer zur Familie der Blatthornkäfer gehört. Diese hohe Verwechslungsrate hängt zum einen mit dem Sichtungszeitraum zusammen: Im August, September fliegen außer dem Rosenkäfer kaum noch andere Käfer, die häufig mit dem Japankäfer verwechselt werden, wie z.B. der Gartenlaubkäfer oder der kleine Julikäfer Anomala dubia. Der Rosenkäfer ist sehr auffällig und relativ groß. Der Halsschild und die Flügeldecken sind metallisch-grün glänzend. An den Seiten des Hinterleibes befinden sich Haarbüschel, allerdings nicht so auffällig weiß wie beim Japankäfer. Des Weiteren hat der Japankäfer zwei zusätzliche weiße Haarbüschel auf der Oberseite des Hinterleibes nach den verkürzten Flügeldecken. Zudem ist der Japankäfer mit einem Zentimeter nur halb so groß wie sein Verwandter.

Anders als der Japankäfer ist der Rosenkäfer ein nach der Bundesartenschutzverordnung streng geschützter Nützling im Garten.

Es wurden auch Rosenkäferlarven zur Bestimmung eingeschickt. Larven aus der Familie der Blatthornkäfer, sogenannte Engerlinge, können gut anhand der Ausgestaltung der Dörnchenreihe auf der Bauchseite des letzten Hinterleibssegments unterschieden werden.

Weitere einzelne Verdachtsmeldungen erwiesen sich unter anderem als Marmorierte Baumwanze (Halyomorpha halys), Grüne Reiswanze (Nezara viridula), Pappelblattkäfer (Chrysomela populi), Junikäfer (Amphimallon solstitiale), Kleiner Julikäfer (Anomala dubia), Gartenlaubkäfer (Phyllopertha horticola), Rothalsbock (Stictoleptura rubra) und Gelbrandkäfer (Dytiscus marginalis).

Neben dem Japankäfer befanden sich 2024 noch weitere Insektenarten im Monitoring:

Spodoptera frugiperda (Herbst-Heerwurm), Thaumatotibia leucotreta (Zitruswickler), Rhagoletis pomonella (Apfelfruchtfliege), Agrilus planipennis (Asiatischer Eschenprachtkäfer) und 30 nicht einheimische Zikadenarten, die als Überträger des Xylella-Bakteriums gelten. Es kamen je nach Art entweder Pheromonfallen oder Klebefallen (bei Thaumatotibia und den Zikadenarten) zum Einsatz. Es konnte in den Proben keine der genannten Arten nachgewiesen werden.

2024 wurden die Popillia-Pheromonfallen von gelb auf grün umlackiert. Durch diese einfache Maßnahme konnten die Beifänge auf einen Bruchteil dessen reduziert werden, was noch 2023 angelockt wurde. Der Anteil der blütenbesuchenden Insekten, die im Vorjahr noch in hohen Zahlen anflogen, v.a. Bienen, ging gegen Null.

Abb. 4: die gelbe Originalfalle lockt Blütenbesucher an, die grün umlackierte Falle reduziert die Beifänge

Ausblick für 2025: Das Japankäfer-Monitoring muss aufgrund der Fänge von 2024 intensiviert werden. Wichtig ist dabei weiterhin die Unterstützung der Bevölkerung, denn viele Augen sehen mehr. Durch intensive Öffentlichkeitsarbeit sollte die Bevölkerung für das Thema weiter sensibilisiert und zur Mitarbeit in Form von Verdachtsmeldungen motiviert werden. Je früher eine mögliche Ansiedelung und Ausbreitung des Japankäfers erkannt wird, desto besser können Gegenmaßnahmen greifen.

Nematologische Untersuchungen

Untersuchungen im Rahmen der Pflanzengesundheit (Hoheitsvollzug)

Mehr als 99 % der im Hoheitsvollzug auf Nematoden untersuchten Proben entfallen jährlich auf die Untersuchung von Bodenproben zum Nachweis auf das Vorkommen des Kartoffelzystennematodens (Globodera spp.). Die Untersuchungen sind bei der Vermehrung von Pflanzkartoffeln (Pflanzkartoffelanerkennung, Löschungsuntersuchungen) und im Rahmen eines EU-Monitorings zur Ermittlung der Verbreitung des Nematodens (Amtliche Erhebung) auf Konsumflächen gesetzlich vorgeschrieben. Hierfür wurden im Jahr 2024 insgesamt 23.738 Bodenproben untersucht.

Bodenproben von Flächen zur Vermehrung von Pflanzkartoffeln

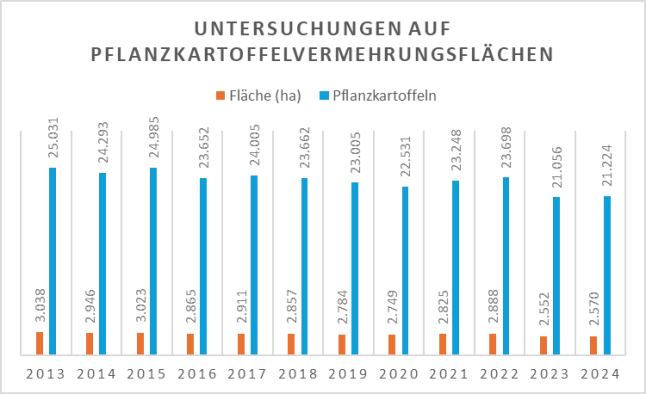

Dabei entfielen 21.224 Proben auf Flächen zur Vermehrung von Pflanzkartoffeln. Die Anzahl der untersuchten Bodenproben hat sich im Vergleich zum Vorjahr (2023: 21.056) und ebenso wie die untersuchte Fläche von 2570 ha (2023: 2552 ha) nicht wesentlich verändert. Die Zahl befallener Schläge nahm hingegen von 46 auf 53 leicht zu. Wurde 2023 auf dreiviertel der befallenen Schläge Globodera rostochiensis nachgewiesen, so hat sich das Verhältnis 2024 umgekehrt und die Art Globodera pallida verstärkt auftreten lassen. Die Art verursacht durch die immer noch begrenzte Verfügbarkeit resistenter Kartoffelsorten besonders im Speisebereich große Probleme bei der Bekämpfung des Nematoden. Ob sich dabei ein langjähriger Trend abzeichnet, bleibt abzuwarten.

Abb. 5: Anzahl der untersuchten Bodenproben und der Vermehrungsflächen im langjährigen Mittel

Löschungsuntersuchungen

Liegt auf einer Fläche ein Befall mit Globodera spp. vor, dann kann ein Landwirt seine Fläche nach 3 bzw. 6 Jahren, je nach Bekämpfungsprogramm, erneut zur Pflanzkartoffelvermehrung anmelden. Durch sogenannte Löschungsuntersuchungen muss nachgewiesen werden, dass die für den Anbau gesperrte Fläche frei von Zysten mit lebensfähigem Inhalt ist. Erst dann kann diese wieder für den Anbau von Kartoffeln verwendet werden. Die Zahl der für die Löschungsuntersuchung angemeldeten Flächen unterliegt starken jährlichen Schwankungen. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Zahl der Proben und zur Löschung untersuchten Flächen kaum verändert (2023: 674 Proben/80 ha; 2024: 646 Proben/78 ha). Das Mittel der letzten 10 Jahre beträgt 108 ha, wobei die untersuchten Flächen stark variieren, von z.B. 15 ha im Jahr 2015 bis 218 ha im Jahr 2021. Eine Tendenz lässt sich aus den Zahlen jedoch nicht ableiten.

Amtliche Erhebung im Rahmen des EU-Monitoring

Im Rahmen der Amtlichen Erhebung (EU-Monitoring) werden jährlich 0,5 % der Anbaufläche von Speise- und Wirtschaftskartoffeln auf das Vorkommen des Kartoffelzystennematodens beprobt. Für das Monitoring wurden 199 ha aus 91 Schlägen untersucht. Der auf nur 2 Flächen nachgewiesene Befall mit jeweils Ro und Pa fiel verhältnismäßig gering aus (2023: 11 Befallsflächen).

| Probenanzahl | Untersuchte Fläche (ha) | Anzahl Schläge | Anzahl Schläge mit Befall | davon Befall mit Globodera rostochiensis | davon Befall mit Globodera pallida | davon Befall mit Mischpopulationen | Art nicht feststellbar |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Pflanzkartoffelvermehrung | |||||||

| 21.224 | 2.570 | 956 | 53 | 13 | 37 | 3 | 0 |

| Amtliche Erhebung | |||||||

| 435 | 199 | 91 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |

| Löschungsuntersuchung | |||||||

| 646 | 78 | 43 | 13 | 9 | 2 | 2 | 0 |

| Untersuchung für EU-Mitgliedstaaten | |||||||

| 1.688 | 200 | 205 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |

Im Rahmen des Hoheitsvollzugs untersuchte Boden- und Pflanzenproben

In Amtshilfe untersucht die LfL des Weiteren Pflanzkartoffelvermehrungsflächen für die Pustertaler Saatbaugenossenschaft in Brauneck, Südtirol. 2024 wurden hierfür 200 ha aus 205 Flächen im Rahmen der Pflanzkartoffelanerkennung untersucht. In einer für den Kartoffelexport bestimmten Probe konnte der Kartoffelzystennematode (Globodera spp.) nachgewiesen werden. Andere im Auftrag des Hoheitsvollzugs untersuchte Boden- und Pflanzenproben (Import- / Export-Proben, Saatgutuntersuchungen, Pflanzgutproben, Monitoring) blieben ohne Befund auf gebietsfremde oder quarantänerelevante Nematodenarten. Im Rahmen eines EU-Monitorings wurden 164 Holzproben aus Sägespänen auf die Verbreitung des Kiefernholznematodens (Bursaphelenchus xylophilus) hin untersucht. Es wurden von Bursaphelenchus xylophilus und B. mucronatus abweichende Arten gefunden.

Untersuchungen zur Rebpflanzgutanerkennung

Bei Untersuchungen zur Rebpflanzgutanerkennung wurden nur 64 Proben auf virusübertragende Nematoden hin untersucht. In 34 Proben wurden virusübertragende Nematodenarten der Gattung Xiphinema spp. nachgewiesen.

| Auftraggeber | Kulturpflanze | Anzahl Proben gesamt | Anzahl Proben mit Befall | Untersuchungsmethode | Nematoden-Art |

|---|---|---|---|---|---|

| IPS4 EU-Monitoring | Rindensubstrat (Kiefernholznematoden) | 164 | 0 | Sprühnebel/PCR | ohne Befund |

| IPS4-Import | Ginseng | 1 | 0 | Sprühnebel | ohne Befund |

| IPS4-Export | Saatgut | 32 | 0 | Quellmethode | ohne Befund |

| IPS4-Export | Kartoffel | 82 | 1 | MEKU-Bodenprobenextraktor | Globodera spp. |

| IPS4 | Kartoffel | 9 | 0 | Baumann-Trichter, PCR, morphologisch | ohne Befund |

| IPZ Saatgutanerkennung | Futtererbse, Ackerbohne | 71 | 0 | Quellmethode | ohne Befund |

| AELF | Spargel | 29 | 0 | MEKU-Bodenprobenextraktor | ohne Befund |

| LWG | Reben | 64 | 34 | Seinhorst-Verfahren | Xiphinema index, Xiphinema vuittnezi, Xiphinema diversicaudatum |

Untersuchungen für Berater und Betriebe

Im Berichtszeitraum 2024 wurden insgesamt 197 Boden-, Saatgut- und Pflanzenproben von Beratern aus Gartenbau und Landwirtschaft auf pflanzenparasitäre Nematoden hin untersucht, ein Rückgang um ca. 30 % im Vergleich zum Vorjahr (2023: 300 Proben). Auffällig waren zwei Kartoffelanbauflächen, auf denen hohe Zahlen von Trichodoriden in Verbindung mit Symptomen der Eisenfleckigkeit festgestellt werden konnten. Trichodorus-Arten gelten als Überträger der Eisenfleckigkeit (Tabak-Rattle-Virus) an Kartoffeln. Ebenfalls häufig traten Meloidogyne- und Pratylenchus-Arten auf, die aufgrund ihrer Populationsstärke oberhalb der Schadschwelle als Schadursache für Ertragsausfälle diagnostiziert werden konnten.

| Auftraggeber | Kulturpflanze | Anzahl Proben gesamt | Anzahl Proben mit Befall | Untersuchungsmethode | Nematoden-Art |

|---|---|---|---|---|---|

| IPS 2d | Laborvergleichsuntersuchung JKI | 9 | 9 | Baermann-Trichter | Meloidogyne spp., Globodera spp., Pratylenchus spp., Ditylenchus spp. |

| IPS 2d | Zuckerrübe (Monitoring) | 53 | 27 | Acetox-Verfahren | Heterodera schachtii |

| IPS 2 | Erbsen | 2 | 0 | Quellmethode | ohne Befund |

| IPZ | Meerrettich | 1 | 0 | Baermann-Trichter | ohne Befund |

| IPZ | Sonnenhut | 2 | 1 | Baermann-Trichter | Pratylenchus spp. |

| IPZ | Baldrian | 3 | 2 | Baermann-Trichter | Pratylenchus spp. |

| Privat | Klärschlamm | 2 | 0 | MEKU-Bodenextraktor | ohne Befund |

| Privat | Wintergerste | 1 | 0 | Baermann-Trichter | ohne Befund |

| Privat | Kartoffel | 97 | 4 | MEKU-Bodenextraktor, Baermann-Trichter | Globodera spp., Trichodorus spp. |

| Privat | Reben | 2 | 0 | Seinhorst-Verfahren | ohne Befund |

| Privat | Erbsen | 15 | 0 | Quellmethode | ohne Befund |

| Privat | Sellerie | 2 | 1 | Baermann-Trichter | Meloidogyne spp. |

| Privat | Schwarzwurzel | 1 | 1 | Baermann-Trichter, Sprühnebel, PCR | Meloidogyne hapla |

| Privat | Rettich | 2 | 0 | Baermann-Trichter | ohne Befund |

| Privat | diverse | 1 | 1 | Baermann-Trichter | Trichodorus spp. |

| Privat | Tomate | 1 | 0 | Baermann-Trichter | ohne Befund |

| Erzeugerring | Raps | 1 | 0 | Baermann-Trichter | ohne Befund |

| Erzeugerring | Sellerie | 2 | 2 | Baermann-Trichter | ohne Befund |

Züchterprüfungen zur Testung von Kartoffelstämmen gegen den Kartoffelzystennematoden (Globodera spp.)

Das Institut für Pflanzenschutz (IPS) der LfL bietet in Kooperation mit der PlantServ GmbH privaten Züchtern und dem Institut für Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung der LfL (IPZ) kostenpflichtig die Prüfung von Kartoffelzuchtstämmen auf Resistenzen gegen verschiedene Arten und Pathotypen des Kartoffelzystennematodens (Globodera spp.) an. In der Saison 2023/2024 wurden insgesamt 17.224 Prüfungen durchgeführt, eine Steigerung um 20 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum 2022/2023 mit insgesamt 13.863 Prüfungen. Den maßgeblichen Anteil an Testungen verzeichnen die privaten Züchter mit 15.459 Töpfen. Von der LfL wurden durch das IPZ 1.765 Prüfungen in Auftrag gegeben. Unverändert hoch ist die Zahl an Prüfungen bei der Art Globodera pallida mit den Pathotypen Pa2 und Pa3. Bei Prüfungen auf Resistenzen gegen Globodera rostochiensis entfallen die meisten Prüfungen auf den Pathotyp Ro1.

| Auftraggeber | Sorte | Anzahl Prüfungen | Methode | Nematodenart |

| Private | Kartoffelstämme | 15.459 | Topfballenmethode | Globodera pallida, G. rostochiensis |

| Institut für Pflanzenzüchtung (IPZ) der LfL | Kartoffelstämme | 1.765 | Topfballenmethode | Globodera pallida, G. rostochiensis |

| Pathotyp | Ro1 | Ro3 | Ro4 | Ro5 | Pa2 | Pa3 |

| Anzahl Prüfungen | 4.175 | 483 | 60 | 540 | 4.723 | 7.478 |