Institut für Pflanzenschutz

Jahresbericht 2024 – Monitoring und Bekämpfung von Quarantäneschadorganismen

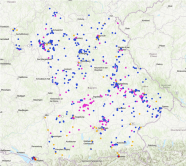

Der Arbeitsgruppe IPS 4d obliegt die Erhebung und Bekämpfung von Quarantäneschaderregern in Bayern. Im Rahmen des Nationalen Monitoringprogramms koordiniert IPS 4d jährlich die Erhebungen auf die entsprechenden Unionsquarantäneschädlinge durch die Ämter für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ÄELF). Wird in Bayern Befall mit einem Unionsquarantäneschädling festgestellt, dann richtet IPS 4d bei Bedarf ein abgegrenztes Gebiet (Quarantänezone) ein und ist in diesem für die Bekämpfung zuständig. Ziel der Bekämpfung des Befalls ist die Wiederausrottung bzw., wenn diese nicht mehr möglich ist, die Eindämmung des Schädlings.

Erste Japankäferfänge in Bayern im Rahmen des nationalen Monitoringprogramms

Das Nationale Monitoringprogramm auf Unionsquarantäneschädlinge (UQS) ist für alle EU-Mitgliedstaaten verpflichtend durchzuführen. Aufgrund der hohen Zahl von rund 400 UQS die im Monitoringprogramm enthalten sind, wurden diese vom Julius-Kühn-Institut in Zusammenarbeit mit den Pflanzenschutzdiensten der Länder in das sog. Mehrjahresprogramm aufgeteilt, in dessen Zuge alle UQS mind. einmal innerhalb von 7 Jahren erhoben werden. Um die Erhebungen besser bündeln zu können, wurden die UQS anhand ihrer Hauptwirtspflanzen zusammengefasst und jedes Jahr andere Wirtspflanzenschwerpunkte gelegt, in denen die Erhebungen durchzuführen sind. Im Jahr 2024 waren dies die Kulturen Wein, Apfel und Kartoffeln mit insgesamt rund 90 UQS aus dem Mehrjahresprogramm.

Vom Sachgebiet L2.3 P der ÄELF wurden in diesem Jahr in Zusammenarbeit mit der LfL 1728 visuelle Bonituren an 664 Standorten durchgeführt (s. Abb. 1). Dazu kommen 1173 Fallenkontrollen an insgesamt 117 Standorten. Ein Großteil davon entfällt auf den Japankäfer, mit insgesamt 70 Fallenstandorten und 679 Fallenkontrollen.

Durch Fallen überwacht wurden nur in der EU prioritär eingestufte UQS, also Schaderreger, von denen ein besonders hohes Schadpotential ausgeht. Im Einzelnen waren dies:

- Thaumatotibia leucotreta (Zitruswickler)

- Spodoptera frugiperda (Herbst-Heerwurm)

- Rhagoletis pomonella (Apfelfruchtfliege)

- Popillia japonica (Japankäfer)

Die Überwachung des Japankäfers erfolgte mithilfe von grünen Trichterfallen, welche mit einem Kombi-Lockstoff ausgestattet waren (s. Abb. 2). Dieser enthielt sowohl das weibliche Sexualpheromon des Japankäfers, welches nur die männlichen Käfer anlockt, als auch verschiedene Fraßlockstoffe (sog. Kairomone), welche beide Geschlechter anziehen.

Am 5. August wurde dabei der erste Japankäfer in einer Falle in der Nähe von Lindau festgestellt. Weitere Fänge folgten am 19. August (ebenfalls nahe Lindau) sowie am 21. August und 9. September bei Kiefersfelden. Es handelt sich dabei um die ersten amtlich bestätigten Nachweise in Bayern.

Als erste Maßnahmen wurden unmittelbar nach Bestätigung der Diagnose ein Radius von 1 km um die fängigen Fallen gelegt. Innerhalb dieses Radius wurden jeweils acht weitere Japankäferfallen aufgestellt und engmaschig kontrolliert (mind. 1 x wöchentlich). Einige der zusätzlichen Fallen wurden durch den Pflanzenschutzdienst in Österreich aufgestellt und betreut, da sich der 1 km-Radius in drei Fällen auch auf österreichischen Boden erstreckte.

Im Umfeld der positiven Fallen wurde ein intensives visuelles Monitoring an geeigneten Wirtspflanzen durchgeführt. In Kiefersfelden wurde zusätzlich Ende Oktober ein Bodenmonitoring auf einem Sportplatz durchgeführt, da dieser im Sommer durch einige Ausfallstellen im Rasen aufgefallen war. Alle Untersuchungen blieben ohne Befund.

Da es sich bei allen gefangenen Tieren um Männchen handelte und zwei der Käfer in unmittelbarer Umgebung von Campingplätzen gefangen wurden, geht man aktuell davon aus, dass es sich noch nicht um eine etablierte Population in Bayern handeln dürfte, sondern um sog. "Hitchhiker“, also "blinde Passagiere“, die mit Transportfahrzeugen aus befallenen Regionen (Schweiz, Italien) mitgereist sind.

Erfolgreiche Ausrottung des ALB (Asiatischer Laubholzbockkäfer) in Bayern

20 Jahre (von 2004 bis 2024) wurde in Bayern an 7 verschiedenen Orten der Asiatische Laubholzbockkäfer (ALB) bekämpft. Aus Tabelle 1 ist ersichtlich, dass auf insgesamt 137,3 Quadratkilometern an verschiedenen Orten in Bayern Bekämpfungsmaßnahmen gegen den ALB durchgeführt wurden. Neben den Fällungen von befallenen und benachbarten Wirtsbäumen, welche in der Regel nur zu Beginn der Bekämpfung eine Rolle als Bekämpfungsmaßnahme spielen, bestand die sonstige Tätigkeit v.a. aus den visuellen Kontrollen der Bäume. Allein in der Quarantänezone in Miesbach wurden in den Jahren von 2019 bis 2024 ca. 50.000 Stunden Bäume auf Symptome des ALB untersucht. 4 Jahre dürfen nach der Feststellung des Befalls keine Symptome und lebende Käfer(-stadien) mehr gefunden werden, bevor eine Quarantänezone aufgehoben werden darf.

Aufstellung der ALB-Quarantänezonen in Bayern| Quarantänezone

[Name] | Einrichtung der QZ | Aufhebung der QZ | Dauer der QZ

[Jahre] | Größe der QZ

[qkm] |

|---|

| Feldkirchen | 2012 | 2020 | 8 | 31,3 |

| Kehlheim | 2016 | 2020 | 5 | 16,2 |

| Miesbach | 2019 | 2024 | 5 | 16,2 |

| Murnau | 2016 | 2020 | 5 | 14,4 |

| Neubiberg | 2014 | 2019 | 5 | 20,8 |

| Neukirchen | 2004 | 2015 | 12 | 17,0 |

| Ziemetshausen | 2014 | 2022 | 9 | 21,4 |

Das Monitoring der Bäume erfolgte vom Boden aus mit Fernglas und Spektiv (s. Abb. 3). Das Kronenmonitoring wurde von Baumkletterern, welche in die Bäume stiegen, durchgeführt. Es waren zeitweise bis zu 5 Spürhunde als Diensthunde der LfL sowie immer wieder auch externe Spürhundeteams in allen Quarantänezonen im Einsatz. Die Hunde wurden vornehmlich zum Absuchen von liegendem Material nach Fällungen oder Baumschnitt und von Heckenstrukturen eingesetzt. Zur zusätzlichen Überwachung wurden Pheromonfallen eingesetzt. In Miesbach waren es 80 Fallen, welche alle 14 Tage während der Flugzeit auf Käferfunde kontrolliert wurden. Außerdem wurden in allen Quarantänezonen in den sonst von Wirtspflanzen bereinigten Bereichen mehrere Fangbäume (Ahorn) angepflanzt und im wöchentlichen Abstand auf Anzeichen des ALB kontrolliert. Tabelle 1 zeigt auch, dass sich mit zunehmender Erfahrung der bayerischen Behörden in der Bekämpfung des ALB die Zeit bis zur erfolgreichen Ausrottung eines Befallsherds auf die Mindestdauer von 5 Jahren reduziert hat.

Trotzdem hat die Bekämpfung in jeder Quarantänezone hohe Kosten verursacht. Die EU hat einen Teil der Kosten auf Antrag kofinanziert und dem Freistaat Bayern über 18 Millionen Euro rückerstattet. Da viele Tätigkeiten wie z.B. Büroarbeit nicht kofinanzierungsfähig waren, können die gesamten Kosten nur grob geschätzt werden und dürften sich auf ca. 74 Millionen Euro belaufen.

Neufund in Rosenheim bedingt die Erweiterung des abgegrenzten Gebiets zur Bekämpfung des Asiatischen Moschusbockkäfers

Die Bekämpfungsmaßnahmen gegen den Asiatischen Moschusbockkäfer (AMB) lassen sich aufgrund der Befallszahlen als positiv bewerten (s. Abb. 4). Im Jahr 2024 wurden acht befallsverdächtige Bäume entdeckt, davon konnte bei fünf der gefällten Bäume jeweils eine Larve gefunden und mittels PCR- Analyse als AMB bestätigt werden.

Abbildung 4: Übersicht der gefällten und als befallen bestätigten Gehölze

Die Orte der Funde sind allerdings verstreuter als in den Jahren zuvor. Bis auf einen Fund 2016 in Rosenheim wurden die anderen befallenen Bäume geballt im Raum Kolbermoor entdeckt. Der erste Ausreißer war im Jahr 2022. Dieser stand ca. einen Kilometer weit entfernt von dem nächstgelegenen Befallsbaum und hatte dadurch kaum Auswirkung auf die Gesamtgröße des abgegrenzten Gebietes. 2024 reagierte ein Bürger auf ein im Zuge der Öffentlichkeitsarbeit erstelltes Flugblatt und meldete einen AMB -Käfer in seinem Grundstück in Rosenheim-Pang. Die Monitoringkräfte des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Traunstein begannen sofort mit der Suche nach dem zugehörigen befallenen Baum, welcher dann auch entdeckt und mit Larvenfund positiv bestätigt werden konnte. Die Entfernung zum nächsten Befallsbaum betrug knapp 3 km, was zu einer erheblichen Vergrößerung der abgegrenzten Zonen geführt hat: die Pufferzone hat sich um etwa 1900 ha und die Befallszone um 6 ha vergrößert. Das neu abgegrenzte Gebiet wurde mit der Aktualisierung der Allgemeinverfügung am 20.12.2024 veröffentlicht (Abb. 5).

Neben der Käfermeldung durch den Bürger in Rosenheim-Pang konnten durch das Monitoring mit Hilfe von 25 Pheromonfallen im Jahr 2024 weitere vier Käfer in Kolbermoor gefangen werden. In der Nähe der fängigen Fallen konnten die Monitoringkräfte immer auch die befallenen Bäume, aus welchen die Käfer geschlüpft waren, erfolgreich ermitteln. Da die Pheromonfallen das Monitoring durch die Suchkräfte stark unterstützt, wird in der kommenden Flugzeit die Fallenanzahl verdoppelt.

Abbildung 5: Änderung der Außengrenzen der Befalls- und Pufferzone mit der aktuellen Allgemeinverfügung

Karte: Geobasisdaten Bayerische Vermessungsverwaltung, Kartenerstellung LfL

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden