Institut für Pflanzenschutz

Jahresbericht 2023 – Monitoring und Bekämpfung von Quarantäneschadorganismen

Der Arbeitsgruppe IPS 4d obliegt seit 2022 die Erhebung und Bekämpfung von Quarantäneschaderregern in Bayern. Im Rahmen des Nationalen Monitoringprogramms führt IPS 4d jährlich Erhebungen auf Unionsquarantäneschädlinge durch, welche in Abhängigkeit von ihrem Schad- und Ansiedelungspotenzial innerhalb von 7 Jahren in unterschiedlich hoher Frequenz (mindestens einmal) erhoben werden müssen. Wird in Bayern Befall mit einem Unionsquarantäneschädling festgestellt, dann richtet IPS 4d bei Bedarf ein abgegrenztes Gebiet (Quarantänezone) ein und ist in diesem für die Bekämpfung zuständig. Ziel der Bekämpfung des Befalls ist die Wiederausrottung bzw., wenn diese nicht mehr möglich ist, die Eindämmung des Schädlings.

Projekt zur Etablierung des nationalen Monitoringprogramms in Bayern

Zum 01.05.2023 startete bei IPS 4d ein vom Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Tourismus (StMELF) finanziertes Projekt zur Etablierung des nationalen Monitoringprogramms in Bayern. Das Projekt läuft über 5 Jahre. Das Projekt beinhaltet 7 Stellen für das Sachgebiet Landnutzung (SG L 2.3P) der Ämter für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ÄELF), welche die Erhebungen durchführen. Neben zwei das Projekt koordinierenden Stellen wurden an der LfL außerdem 2,25 zusätzliche Stellen im Diagnoselabor etabliert. Ziel des Projekts ist es, die datentechnischen Grundlagen, Strukturen und Abläufe für die zukünftige Durchführung des nationalen Monitoringprogramms in Bayern zu erarbeiten.

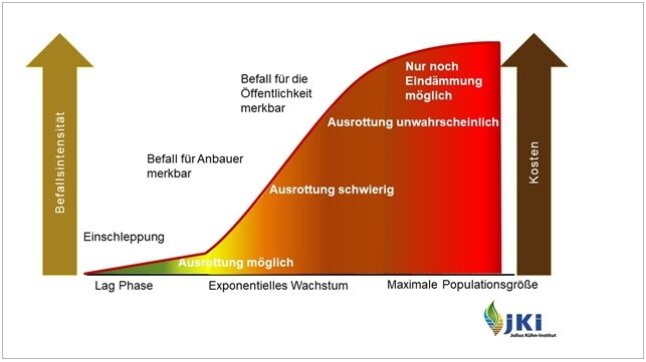

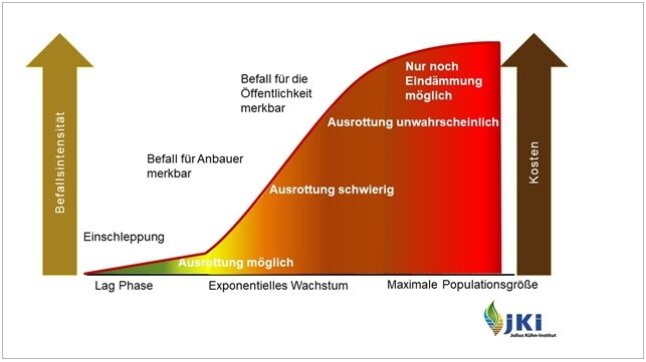

Seit dem Inkrafttreten der Pflanzengesundheitsverordnung EU 2016/2031 im Dezember 2019 sind die Monitoringprogramme der EU im Bereich der Pflanzengesundheit für alle Mitgliedstaaten der EU verpflichtend. Mit dem Monitoring sollen verlässliche Daten über das Vorkommen und die Verbreitung von ca. 400 gelisteten Schadorganismen/-gattungen (Anhang II der Durchführungsverordnung (EU) 2019/2072) gewonnen werden. Zusätzlich sollen aufkommende Risiken durch neue Schadorganismen, welche die Pflanzengesundheit innerhalb der EU bedrohen, frühzeitig erkannt und spezifische Risiken für den Handel herausgearbeitet werden (Abb. 1).

Abb. 1: Das nationale Monitoringprogramm wurde von der EU etabliert, um Befall mit Unionsquarantäneschädlingen möglichst frühzeitig zu entdecken, damit eine Ausrottung unter Einsatz relativ geringer Kosten möglich ist (Grafik: Dr. Silke Steinmöller, Julius Kühn-Institut, Braunschweig)

Die Erhebungen werden auf Standorte konzentriert, bei denen die Wahrscheinlichkeit einer Einschleppung bzw. Etablierung am höchsten ist. Voraussetzung für risikobasierte Erhebungen ist das Wissen um gegebenenfalls vorhandene Risikostandorte bzw. eine realistische Bewertung der Standorte in den jeweiligen Dienstgebieten. Hierfür ist umfangreiches Wissen zu generieren über

- die Anbaustrukturen möglicher Wirtspflanzen

- die klimatischen Bedingungen für eine mögliche Ansiedelung

- die Einfuhr und Zufuhr relevanter Warenarten als auch

- weitere risikobeeinflussende Faktoren.

In dem Projekt sollen außerdem zusammen mit den Diagnoselaboren an der LfL das nötige Wissen über die angezeigte Probenahme und die mögliche Diagnose für alle Schadorganismen zusammengetragen als auch neue Diagnosemethoden entwickelt und etabliert werden.

Audit der EU-Kommission zur Evaluierung der Bockkäferbekämpfung in Bayern

Vom 11. bis zum 19.9.2023 hat die Generaldirektion Gesundheit und Lebensmittelsicherheit der Europäischen Kommission ein Audit zur Bockkäferbekämpfung in Deutschland durchgeführt. Dieses Audit wurde als Fernaudit in Verbindung mit Bewertungen vor Ort durchgeführt. Das Ziel des Audits bestand darin, die Lage und die eingeleiteten Bekämpfungsmaßnahmen als Reaktion auf die Ausbrüche des Citrusbockkäfers (CLB; Anoplophora chinensis), des Asiatischen Laubholzbockkäfers (ALB; Anoplophora glabripennis) und des Asiatischen Moschusbockkäfers (AMB; Aromia bungii) in Deutschland zu bewerten.

Bayern war mit zwei bereits länger schon getilgten Funden des Citrusbockkäfers als auch mit den aktuell laufenden Bekämpfungen des ALB in Miesbach und des AMB in Kolbermoor (Rosenheim) von dem Audit betroffen. Es mussten jeweils zwei Vorträge zur Chronologie des Befallsgeschehens und der bisher ergriffenen Maßnahmen als auch zur aktuellen Bekämpfung in den abgegrenzten Gebieten (Quarantänezonen) erstellt und präsentiert werden. Außerdem mussten umfangreiche weitere Unterlagen wie Aktions- und Notfallpläne, Meldeketten und Zuständigkeiten etc. im Vorfeld zu jedem Erreger dem Auditteam zur Prüfung eingereicht werden.

An zwei Tagen wurden dann die beiden abgegrenzten Gebiete in Miesbach und Kolbermoor mit dem Auditteam bereist. In Miesbach wurden v.a. die verschiedenen Monitoringmaßnahmen wie Bodenmonitoring, Kronenmonitoring per Seilkletterer, Pheromonfallen- und Fangbaummanagement sowie die Spürhundearbeit demonstriert (Abb. 2). Am nächsten Tag in Kolbermoor wurden eine von den Maßnahmen betroffene Baumschule und die Sammelstelle für spezifiziertes Pflanzenmaterial am Wertstoffhof besichtigt sowie die intensive Öffentlichkeitsarbeit vorgestellt.

Abb 2: Beim Audit in Miesbach übersetzte eine Dolmetscherin die Fragen der Auditoren an das Bekämpfungsteam (mit ALB- Spürhunden) von IPS 4d vor Ort; in diesem Moment wurde gerade das Fallenmanagement mit dem dafür zuständigen Mitarbeiter besprochen und geprüft. (Foto: Philipp Neumann, LfL)

Das Auditteam zeigte sich mit den in Bayern ergriffenen Bekämpfungsmaßnahmen zufrieden. Die im Abschlussbericht des Audits enthaltenen Empfehlungen bezogen sich zum einen auf die intensiv anzustrebende Behebung des Personalnotstands in Kolbermoor, wo die im Sachgebiet Fachrechtskontrollen (L3.3) am AELF Traunstein zur Verfügung stehenden Stellen zur Bekämpfung des AMB aufgrund von Bewerbermangel schon länger nicht besetzt werden können. Zum anderen wurde eine Beschleunigung der Etablierung des noch im Aufbau befindlichen Qualitätsmanagements im Bereich der Pflanzengesundheit angemahnt.

Schließung des abgegrenzten Gebiets zur Bekämpfung des Jordanvirus

Im Juli 2022 war an Tomaten- und Paprikaproben aus einem Gartenbaubetrieb in Unterfranken ein Befall mit Tomato Brown Rugose Fruit Virus (ToBRFV), dem sogenannten Jordanvirus festgestellt worden. Es wurde zur Bekämpfung ein abgegrenztes Gebiet (Betrieb und angrenzende Hofflächen) ausgewiesen. Die Bekämpfungsmaßnahmen wurden entsprechend der Durchführungsverordnung (EU) 2021/1809 zur Bekämpfung von ToBRFV ergriffen.

Ein Forschungsprojekt der Berliner Humboldt Universität ergab, dass auch die Arbeiterunterkünfte des Betriebs hoch mit dem Virus verseucht waren. Demzufolge wurden sehr intensive Reinigungs-, Renovierungs- und Hygienemaßnahmen im gesamten Betrieb durchgeführt. Der Betrieb hat außerdem für das Jahr 2023 vorsorglich auf die Produktion von Nicht-Wirtspflanzen des Virus umgestellt. Dieser Entschluss erfolgte, weil trotz aller Maßnahmen nicht sicher davon ausgegangen werden konnte, dass die für die Aufhebung des abgegrenzten Gebiets vorgeschriebene Freitestung von im Jahr 2023 angebauten Wirtspflanzen erfolgreich verlaufen wäre.

Am 25. Mai 2023 wurde von der EU eine neue Durchführungsverordnung (EU) 2023/1032 zur Bekämpfung von ToBRFV erlassen. Da in dieser Durchführungsverordnung der Test im Betrieb angebauter spezifizierter Pflanzen für die Beendigung der Tilgungsmaßnahmen nicht mehr als Vorschrift enthalten ist, galt der Befall mit ToBRFV aufgrund der anderen im Betrieb ergriffenen Maßnahmen als getilgt. Somit wurde das abgegrenzte Gebiet aufgehoben.