In Auftrag von IPZ 6c, der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau (LWG) in Veitshöchheim, Agrolab (Schleswig-Holstein) und der Landwirtschaftskammer (LWK) in Nordrhein-Westfalen (NRW) in Münster wurden insgesamt deutlich weniger Proben auf Befall mit Ascochyta pisi untersucht. Daneben sind weitere 230 Leguminosen-Saatgutproben (Soja, Lupine, Ackerbohne) auf Brennfleckenerkrankungen zur Untersuchung vorgelegt worden.

Diese samenübertragbare Erkrankung (Anthraknose) spielt bei Futtererbsen zum Teil eine große Rolle und kann zu hohen Ertragsausfällen führen. Keine der Partien zeigte einen Befallsgrad von 13 % und mehr. Ab diesem Wert ist die Verwendung als Saatgut als bedenklich anzusehen. Im Vergleich zu 2008 ist das Befallsgeschehen weiterhin rückläufig bzw. hat sich auf einem sehr niedrigen Niveau stabilisiert. Während 2008 noch gut 50 % der bayerischen Partien beanstandet wurden, waren es 2009 17 %, 2010 knapp 9 %, 2011 nur noch gut 3 % und in den letzten vier Jahren lediglich eine 2020 und in den vergangenen drei Jahren keine.

Darüber hinaus sind im mykologischen Labor noch weitere Saatgutproben anderer Körnerleguminosen wie Ackerbohne (13) und Lupine (43) auf Anthraknose-Erkrankungen untersucht worden.

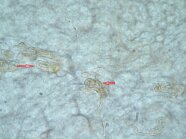

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Colletotrichum lupini – Brennfleckenerreger bei Lupinen in Plattenkultur

Foto: P. Büttner

Bei insgesamt 5 Ackerbohnen- bzw. Lupinenproben konnte Ascochyta fabae bzw. Colletotrichum lupini nachgewiesen werden.

Sehr stark zugenommen haben in den vergangenen Jahren Untersuchungen von Sojasaatgut. Es wurden 148 Proben – über 110 % mehr als in 2020 – vorgelegt; bei gut 50 % konnte der Erreger von Brennflecken (Phomopsis-Komplex) nachgewiesen werden. Im Jahr 2017 war dies bei lediglich 22 % der Fall; 2021 bei 54 % und 2023 bei 59 %.

Im abgelaufenen Jahr wurden überwiegend von IPZ 6c, der LWK NRW im Rahmen eines gemeinsamen Projektes und Direkteinsendern insgesamt 726 Weizen- bzw. Dinkelproben (421 aus BY über die Saatgutprüfstelle, 86 aus NRW, 219 von diversen anderen Einsendern), meist aus dem ökologischen Landbau, zur Untersuchung auf Steinbrand bzw. Zwergsteinbrand vorgelegt.

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Weizensteinbrand – infizierte Ähre mit schwarzen Sporenmassen (Bildmitte)

Foto: W. Richter, ITE

Im Jahr 2023 wiesen gut 14 % der Weizen-/Dinkelproben aus Bayern Besatzwerte von durchschnittlich über 20 Sporen pro Korn (T. caries und/oder T. controversa) auf, sodass die entsprechenden Partien als Saatgut ungeeignet waren. Auffällig war der hohe Anteil an Tilletia-freien Proben.

Ergebnisse der Untersuchungen von Weizen- und Dinkelsaatgut auf Tilletia-Besatz in Bayern in den Jahren 2009 bis 2023| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |

|---|

| Anzahl Proben | 233 | 273 | 492 | 341 | 326 | 333 | 370 | 303 | 474 | 386 | 458 | 499 | 474 | 504 | 421 |

|---|

| Anteil Proben mit Besatzwerten über 20 Sporen/Korn in % | 36 | 33 | 50 | 38 | 46 | 30,3 | 34,6 | 33 | 21 | 24,5 | 33 | 21 | 11 | 19 | 14 |

|---|

| Anteil Tilletia-freier Proben in % | 6 | 7 | <1 | 9 | 6 | 12 | 3,5 | 9 | 19 | 21 | 9 | 17 | 35 | 30 | 45 |

|---|

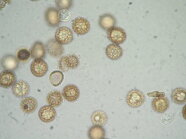

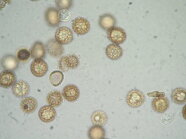

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Weizensteinbrandsporen (Tilletia caries) bei 320-facher Vergrößerung

Foto: P. Büttner

T. controversa (Zwergsteinbrand) trat 2023 im Vergleich zu den Vorjahren kaum in Erscheinung. Nur bei ca. 1 % der Proben konnte der Erreger festgestellt werden (2017: ca. 86 %, 2018: 20 %, 2019: 16 %, 2020: 1 %, 2021: 4 %). Besatzwerte von über 20 Sporen pro Korn war in keinem Fall zu beobachten. Wie in den Jahren zuvor trat der Erreger meist in Mischinfektionen mit T. caries auf.

Daneben wurden 2023 insgesamt 144 Gerstenproben aus ökologischem Anbau, davon 92 von der bayerischen Saatgutprüfstelle, auf Flugbrand (Ustilago nuda) untersucht. Im Vergleich zum Vorjahr wurde U. nuda häufiger beobachtet. Bei 13 % (2022: ca. 8 %) der bayerischen Partien ließ sich der Erreger mit einer Befallsstärke von 0,1 % oder mehr nachweisen. Ab diesem Wert ist eine Verwendung als Saatgut ausgeschlossen.

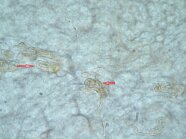

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Ustilago nuda – Myzel im Embryonalgewebe (Pfeile) bei 320-facher Vergrößerung

Foto: P. Büttner

Von anderen Versuchseinrichtungen kamen weitere 48 Gerstenpartien zur Untersuchung auf Gerstenflugbrand hinzu. Hier konnte eine maximale Befallsstärke von gut 13 % infizierter Embryonen nachgewiesen werden.

Zusammenfassend für das Jahr 2023 lässt sich sagen, dass generell die Infektionen der untersuchten Getreidesorten wie Weizen, Gerste und Roggen mit diversen Fusarium-Arten verglichen mit den Vorjahren auf einem äußerst niedrigen Niveau lagen. Die Belastung des Erntegutes mit Mykotoxinen, insbes. DON, war dementsprechend auch sehr gering (vgl. Jahresbericht Al 1).

Ährenfusariosen haben insbesondere bei Weizen eine hohe Bedeutung. Ein besonderes Problem ist dabei die Produktion von Mykotoxinen durch bestimmte Fusarium-Arten, die durch Risikofaktoren wie Vorfrucht Mais, nicht-wendende Bodenbearbeitung nach Mais, Anbau mittel- und hochanfälliger Weizensorten, Einsatz bestimmter Fungizide und warm-feuchte Witterung vor und zur Weizenblüte gefördert wird. Die Mykotoxine können in die Nahrungskette gelangen und Tiere sowie Menschen gefährden (siehe auch die Beiträge von IPS 3a sowie den AQU-Jahresbericht). Ziel des "Nach-Ernte-Monitorings" ist die Ermittlung des mikrobiellen Besatzes sowie der Mykotoxinbelastung des Erntegutes, insbesondere mit Deoxynivalenol (DON). Durch die Untersuchung von Weizen-, Gersten- und Roggenproben nach der Ernte soll Landwirten, Händlern und Verarbeitern unter anderem bei den beiden wichtigsten Brotgetreidearten ein Überblick über den mikrobiellen Status gegeben werden. Darüber hinaus sollen langfristig Informationen über etwaige Veränderungen des Fusarium-Artenspektrums und das damit verbundene Auftreten anderer Toxine erhalten werden.

Vor mehr als 15 Jahren wurde auch Sommergerste in das Monitoring aufgenommen, da in den letzten Jahren immer wieder Befürchtungen geäußert wurden, dass auch hier mit nicht unerheblichen Fusarium spp.-Infektionen zu rechnen sei.

Beim Weizen waren 2023 ca. 24 % der insgesamt 142 untersuchten Proben mit F. graminearum infiziert. Die Befallsstärke der einzelnen Proben erreichte maximal 9 %. F. culmorum konnte lediglich bei 6 % der Proben isoliert werden. Die höchste Befallsstärke lag bei 9 % befallener Körner. Insgesamt war damit die Belastung des Weizens mit DON-bildenden Fusarium-Arten auf so niedrigerem Niveau wie nie zuvor in den letzten 20 Jahren.

Neben diesen beiden Arten konnten beim Weizen noch F. poae, F. langesethiae und F. sporotrichioides sowie in geringerem Umfang F. avenaceum, F. equiseti, und Monographella nivalis (Schneeschimmel) beobachtet werden. F. sporotrichioides kam bei 44 % der Proben vor; ebenso F. langsethiae bei 53 %. Dabei lag die Befallsstärke bei beiden zuletzt genannten Arten höchstens bei 20 % bzw. 12 % befallener Körner. Insgesamt traten beide Arten in vergleichbarer Häufigkeit wie 2022 in Erscheinung.

Bei den untersuchten 88 Roggenproben konnten nur bei 4 % F. graminearum und F. culmorum in keinem Fall beobachtet werden. Es traten F. langsethiae bei 21 % und F. sporotrichioides bei 13 % der Proben auf. Die maximale Befallsstärke lag bei keiner der Proben über 8 % infizierter Körner.

Bei der Sommergerste (109 Proben) spielten die DON-bildenden Fusarium-Arten eine untergeordnete Rolle im Vergleich zum Weizen. Bei 7 % der Proben konnte F. graminearum mit einer maximalen Befallsstärke von 7 % beobachtet werden. F. culmorum trat bei 5 % mit einer maximalen Befallsstärke von 7 % wesentlich seltener auf als in den Jahren zuvor. Häufiger konnten F. sporotrichioides und F. langsethiae diagnostiziert werden. Bei 86 % bzw. 83 % der Proben konnten die angesprochenen Arten bis zu einer maximalen Befallsstärke von 53 % bzw. 48 % infizierter Körner beobachtet werden.

Um eine Ausbreitung von Quarantäne-Schadorganismen zu verhindern bzw. einzudämmen, sind Untersuchungen und eine Vielzahl von restriktiven Maßnahmen notwendig, die zum Teil große wirtschaftliche Folgen (zum Beispiel ein Verbot des Kartoffelanbaus auf der Befallsfläche) für betroffene Landwirte haben können. Erschwerend kommt im Falle des Kartoffelkrebses (Erreger: Synchytrium endobioticum) hinzu, dass die Überdauerungsformen (Dauersori) mindestens 20 Jahre im Boden lebens- und infektionsfähig bleiben. In enger Zusammenarbeit mit IPS 4b (Quarantänemaßnahmen bei Kartoffeln) erfolgen Bodenuntersuchungen zur Aufhebung der Sperrmaßnahmen betroffener Flächen.

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Kartoffelkrebs – Synchtrium endobioticum – befallene Kartoffelknolle

Foto: P. Büttner

Bei Befallsfeststellung wird mittels eines amtlichen Bescheides die Befallsfläche für den Kartoffelanbau gesperrt. Zusätzlich wird um diese Fläche ein Sicherheitsbereich abgegrenzt, in dem nur krebsresistente Kartoffeln angebaut werden dürfen. Ferner sind eventuell befallene Knollen so zu behandeln, dass eine Ausbreitung des Erregers ausgeschlossen ist. Eine Aufhebung der Sperrmaßnahmen ist nur möglich, wenn Untersuchungen des Bodens nach EPPO-Richtlinien eine Befallsfreiheit ergeben haben. Bei dieser Laboruntersuchung werden die Dauersori mittels eines Nass-Siebverfahrens aus Bodenproben ausgewaschen und deren Anzahl wird mikroskopisch bestimmt. Pro 0,3 ha ist eine Mischprobe bestehend aus 20 Einstichen in 20 cm Tiefe zu ziehen.

Ist das Ergebnis des Testverfahrens negativ, kann der Sperrbescheid aufgehoben werden. Daneben werden auch immer wieder Untersuchungsanfragen von kartoffelverarbeitenden Betrieben an IPS 2a gerichtet, bei denen es zum Beispiel um die evtl. Belastung von Feststoffresten aus dem Waschprozess mit Dauersori geht.

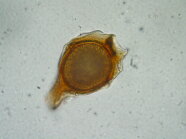

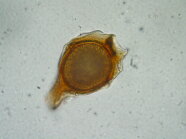

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Dauersorus – Synchytrium endobioticum – bei 320-facher Vergrößerung

Foto: P. Büttner

Im Jahr 2023 wurden insgesamt 63 Bodenproben auf Vorhandensein von S. endobioticum untersucht. Dabei handelt es sich überwiegend um Flächen, auf denen vor mehr als 20 Jahren Kartoffelkrebs beobachtet wurde. Bei einer Probe konnten noch lebensfähige Dauersori mehr nachgewiesen werden.

Vor dem Hintergrund immer wieder auftretender Krankheitsfälle in den letzten Jahren und in Anbetracht des Verbreitungsweges des Pilzes vor allem durch verseuchtes Pflanzgut ist gerade auch im Rahmen der Anerkennung eine genaue Prüfung des Pflanzgutes auf Knollenwucherungen unverzichtbar.

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden