Institut für Pflanzenschutz

Jahresbericht 2023 – Phytosanitäre Maßnahmen im EU-Binnenmarkt

Der Handel mit Pflanzen oder Pflanzenteilen birgt das Risiko, das mit den Pflanzen Krankheiten bzw. Schädlinge verschleppt werden können. Werden die Pflanzen kultiviert, besteht die Gefahr, dass die den Pflanzen anhaftenden Schadorganismen sich verbreiten, etablieren und dadurch hohen Schaden verursachen. Pflanzengesundheitliche Maßnahmen zielen darauf auf, eine Einschleppung und Verbreitung zu verhindern und sichern somit eine nachhaltige Pflanzenproduktion.

Pflanzenhandel im EU-Binnenmarkt

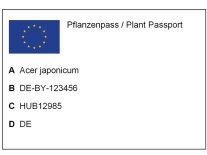

Beispiel eines Pflanzenpasses

Innerhalb des EU-Binnenmarktes unterliegen der Handel und die Verbringung von Pflanzen vereinfachten Regelungen als im internationalen Handel. So dürfen Pflanzen unter der Auflage eines Pflanzenpasses gehandelt und verbracht werden, was einen freien Warenverkehr innerhalb des Binnenmarktes der EU sicherstellt. Von der Notwendigkeit eines Pflanzenpasses sind vorrangig alle zum Anpflanzen bestimmten Pflanzen, wie z.B. Topfpflanzen, Setzlinge, Edelreiser, Stecklinge betroffen. Weitere von den Regelungen der Passpflicht zu berücksichtigenden Waren sind in Anhang XIII sowie Anhang XIV der VO 2019/2072 definiert.

Der Pflanzenpass als amtliches Dokument bestätigt, dass passpflichtige Waren gründlich untersucht und die notwendigen pflanzengesundheitlichen Anforderungen als erfüllt erachtet werden können. Auch stellt der Pflanzenpass die Rückverfolgbarkeit im Falle eines Befalls mit geregelten Schädlingen sicher. Stand 2023 sind in Bayern 643 Unternehmer ermächtigt, eigenständig Pflanzenpässe auszustellen. Für die Einhaltung der Anforderungen werden in den registrierten Unternehmen die Aufzeichnungen und die Anforderungen überprüft sowie die geregelten Waren einer Kontrolle unterzogen. Diese erfolgen gemäß den Vorgaben der Kontrollverordnung (EU) 2017/625 und werden durch Unterstützung der ÄELF sowie der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau wahrgenommen.

Insgesamt wurden 992 Kontrollen bei den registrierten Betrieben durchgeführt. Im Fall eines Befallsverdachts veranlasst der Pflanzenschutzdienst eine Probenziehung einschließlich einer Untersuchung im amtlichen Labor des Instituts für Pflanzenschutz (IPS). Nach Feststellung von Quarantäneschadorganismen werden direkte Bekämpfungsmaßnahmen veranlasst. Untersuchungen zum Ursprung des Befalls bzw. zu dessen gegebenenfalls bereits erfolgter Ausbreitung beugen einer weiteren Verbreitung der Krankheiten oder Schädlinge vor. Hierfür ist es notwendig, die Rück- und Weiterverfolgbarkeit der Pflanzen zu gewährleisten. Unternehmer, die Material aus Befallsbetrieben erhalten haben, werden ebenfalls in die amtliche Überwachung miteinbezogen. Mehr

Handel von Speise- und Wirtschaftskartoffeln

Speisekartoffeln aus dem Verkauf,

Foto: Langenhorst

Speise- und Wirtschaftskartoffeln dürfen innerhalb der EU nur mit dem Aufdruck einer amtlichen Registriernummer des Erzeugers oder des Lagers/Versandzentrums auf der Verpackung oder bei loser Ware auf den Begleitpapieren verbracht werden. Die Kartoffeln müssen frei von Quarantänschadorganismen sein.

In Bayern sind 114 Unternehmer für den Handel mit Speise- und Wirtschaftskartoffeln registriert. Diese Unternehmer werden durch die ÄELF regelmäßig überprüft. Mehr

Holzverpackungsmaterial gemäß dem IPPC-Standard ISPM Nr. 15

Ladungsträger aus Holz werden weltweit als kostengünstiges Transportmittel eingesetzt. Mit dem Ziel, die Verbringung von forstrelevanten Schadorganismen zu verhindern, sind die im internationalen Handel für Verpackungsholz gültigen Vorschriften gemäß ISPM Nr. 15 sicherzustellen. Diese sehen vor, dass die Herstellung der Ladungsträger unter Einhaltung von Anforderungen (Hitzebehandlung der Schnittware, Kennzeichnung des Holzes) erfolgt.

Derzeit verfügen 699 Unternehmen in Bayern über die Autorisierung, Holzverpackungen mit der amtlichen Registriernummer zu kennzeichnen. 204 Unternehmen behandeln das Holz in eigenen Trockenkammern. Die zum Zweck der Hitzebehandlung verwendeten Trocknungskammern müssen dabei in der Lage sein, die vorgeschriebene Holztemperatur zu erreichen und diese über den Prüfzeitraum durchgängig zu halten. Die hierzu erforderlichen Unternehmenskontrollen gemäß Kontrollverordnung (EU) 2017/625 werden von autorisierten Mitarbeitern der ÄELF, Bereich Forsten durchgeführt. Für die Abnahme der Trockenkammern unterstützen die LfL fünf externe Sachverständige. Mit Inkrafttreten der Pflanzenbeschauverordnung (PflBeschV) zum 19. Oktober 2023 unterliegen zwischenzeitlich auch Unternehmen, die mit ISPM 15 pflichtigen Verpackungsholz handeln, einer Registrierungspflicht. Mehr

Kennzeichnung von EG-Qualität

Für das Inverkehrbringen von Anbaumaterial von Gemüse-, Obst- und Zierpflanzenarten zu gewerblichen Zwecken wurde zum Zweck der Harmonisierung der Regelungen die Anbaumaterialverordnung (AGOZV) erlassen. Diese gibt vor, dass innerhalb der Europäischen Union gehandeltes Anbaumaterial einer gesonderten Kennzeichnungspflicht unterliegt. Hierzu ist zwischen Standardmaterial und zertifiziertem Material zu unterscheiden. An das anerkannte Anbaumaterial werden zusätzliche, über die Mindestanforderungen an Standardmaterial hinausgehende Anforderungen gestellt. Auch darf das Anbaumaterial nur in Begleitung eines Lieferscheins oder Etiketts mit der vorgeschriebenen Kennzeichnung in den Verkehr gebracht werden. Unternehmer, die das Anbaumaterial produzieren und handeln, müssen in ein amtliches Verzeichnis aufgenommen sein. Durch die regelmäßige Überwachung der registrierten Unternehmen wird sichergestellt, dass diese ihren Verpflichtungen nachkommen und das Pflanzgut den Anforderungen entspricht. Anbaumaterial von Obstarten kann als Vorstufen-, Basismaterial oder zertifiziertes Material anerkannt werden.

Im amtlichen Verzeichnis sind bislang 252 Unternehmer registriert. Die jährlichen stattfindenden Kontrollen werden in Zusammenarbeit mit den Ämtern für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten durchgeführt. Mehr