Gerstenkrankheiten

- Schnee-

schimmel - Typhula-

Fäule - Gelbmosaik-

viren - Gelb- und Weizen-

verzwergungsviren - Halmbruch-

krankheit - Mehl-

tau

Schneeschimmel: Keimschäden, Schneefäule und Blattflecken

Schadbild

- keine oder schwächliche Keimlinge, z.T. korkenzieherartig verdreht

- nach Schneeschmelze Pflanzen reihen- oder nesterweise am Boden liegend, oft mit watteähnlichem Geflecht bedeckt

- nach Abtrocknen tote Pflanzenteile zunächst rötlich, später schmutzigweiß verfärbt

- „Auswintern" auch durch Typhula-Fäule oder Kahlfröste

- Blattbefall ist gekennzeichnet durch große, ovale wässriggraugrüne Flecken, später bräunlich mit rosa Sporenlagern

Befallsvoraussetzungen

- infiziertes Saatgut und/oder befallene Ernterückstände im Boden

- dichter, üppiger Wuchs im Herbst, Stresssituationen im Herbst und Winter (z.B. Sauerstoffmangel unter verharschter Schneedecke, Kahlfröste)

- lange Zeit Schneedecke auf ungefrorenem Boden. Blattsymptome vor allem nach anhaltend nass-kalter Witterung im Mai

Vorbeugende Bekämpfung

- gute Stroheinarbeitung; Bekämpfung von Quecken und anderen Ungräsern in allen Fruchtfolgegliedern

- Saatgut aus gesund abgereiften, Beständen

- scharfe Reinigung

- möglichst nur zertifizierte Ware

- feinkrümeliges, gut abgesetztes Saatbett

- keine extrem frühe oder späte Saat der Wintergerste, keine zu dichte oder zu tiefe Kornablage

- verhaltene N-Düngung im Herbst

- Nachauflaufherbizide im Herbst nicht zu spät

- in jährlichen Befallslagen: keine Getreide-, Mais- oder Gräservorfrucht, Anbau von Sommerstatt Wintergerste

Gezielte Bekämpfung

- sorgfältige Saatgutbeizung mit schneeschimmelwirksamen Präparaten

- bei Strobilurinhaltigen Beizen oder Blattfungiziden sind Minderwirkungen durch resistente Schneeschimmel-Stämme möglich

- bei geschädigten Beständen im Frühjahr zeitige N-Düngung

- kein Fungizid gegen Blattbefall zugelassen

Typhula-Fäule

Schadbild

- gegen Winterende Vergilben der Gerste einzeln, reihen- oder nesterweise

- Absterben zunächst der äußeren Blätter, dann ganzer Pflanzen

- bei hoher Feuchte weißliches Pilzgeflecht

- auf abgestorbenen Pflanzenteilen dunkelbraune, stecknadelkopfgroße Dauerkörper

- Vergilben auch durch andere Pilz- oder Viruskrankheiten, Nährstoff- oder Wassermangel, Nässe- oder Kälteeinwirkung

- „Auswintern" gleichfalls nach Schneeschimmelbefall oder Frost

Befallsvoraussetzungen

- über mehrere Jahre lebensfähige Dauerkörper im Boden

- verbreiteter Wintergerstenanbau, enge Folge von Wintergetreide und/oder Gräsern

- leichte und lockere Böden

- üppige Herbstentwicklung

- Schwächung der Bestände durch Sauerstoff- und Nährstoffmangel, unsachgemäße Herbizidanwendung, Mehltau, Viruskrankheiten oder Kahlfröste

- anfällige Sorten

- kühler, feuchter Spätherbst, Schneedecke auf ungefrorenem Boden oder milde, regenreiche Winterwitterung

Vorbeugende Bekämpfung

- keine zu enge Folge von Wintergerste und anderen frühgesäten Wintergetreidearten und Gräsern – Wahl wenig anfälliger Sorten

- Saat nach Pflugfurche nur in gut abgesetzten Boden, nicht zu früh, zu dicht und zu tief

- dem Bedarf angepasste N-Düngung im Herbst

- nicht zu späte Anwendung von Herbiziden im Herbst

Gezielte Bekämpfung

- Befallsminderung durch Beizung mit speziellen systemischen Fungiziden

Gelbmosaikviren der Wintergerste (Barley yellow mosaic virus = BaYMV, Barley mild mosaic virus = BaMMV)

Schadbild

- im zeitigen Frühjahr auf Gerstenschlägen nesterartig bis großflächig Vergilbungen, die sich bei jedem Gerstenanbau ausdehnen

- befallene Pflanzen fahlgrün bis gelblich; auf den jüngsten Blättern punkt- oder strichelförmige Aufhellungen, die sich zu gelben Flecken vergrößern, später Vergilben dieser Blätter von der Spitze her

- bei zusätzlichem Witterungsstress Verbräunen der Vergilbungen

- verfärbte Blätter sterben ab

- kranke Pflanzen weniger winterhart, geringer bestockt, mit verkürzten Halmen, zum Teil vorzeitig absterbend oder ohne Ähren

- ab Einsetzen warmer, wüchsiger Witterung Wiederergrünen und normale Weiterentwicklung der Pflanzen

- intensivere Gelbfärbung auch bei Bodenverdichtung, Staunässe, Nährstoffmangel, Befall mit Typhula-Fäule oder Schneeschimmel

Befallsvoraussetzungen

- Mosaikviren an Bodenpilz über 20 Jahre lebensfähig

- im Herbst bei Bodenfeuchtigkeit auf Gerstenwurzeln übertragen

- bevorzugt auf schweren Böden, nach früher Gerstensaat und langer feucht-milder Herbstwitterung

- Virusvermehrung in der Pflanze und Ausbildung der Symptome erst nach dem Winter bei etwa 5-15 °C (Sortenunterschiede!)

- bei langanhaltend kühler Frühjahrswitterung daher Schädigung vieler Blattetagen, nach Erwärmung Neuzuwachs gesund

- meiste Sorten vollständig resistent gegen Virustyp 1, einzelne Sorten zusätzlich gegen Typ 2

Vorbeugende Bekämpfung

- keinen Bodenanhang (Maschinen!) aus verseuchten Flächen verschleppen, keine extrem frühe Wintergerstensaat

- in Befallsgebieten Anbau virusresistenter Wintergerstensorten oder Sommergerste

- für geschädigte Bestände keine weitere Herbizid- oder Krankheitsbelastung; frühzeitige N-Ausgleichsdüngung

Gelb- und Weizenverzwergungsviren (Barley yellow dwarf virus = BYDV, Wheat dwarf virus = WDV)

Schadbild bei Herbstinfektionen

- leuchtend gelbes Verfärben zuerst der älteren Blätter von der Spitze her

- Pflanzen im Wuchs gestaucht (verzwergt), starke Bestockung (grasartig), Absterben oder kümmerliche Entwicklung

- Krankheitsauftreten nesterweise, vermehrt am Feldrand

Schadbild bei Frühjahrsinfektionen

- Gelbfärbung des Fahnenblattes, vorzeitige Reife mit ungenügender Kornausbildung, vorzeitiger Befall mit Schwärzepilzen

- Gelbfärbung, insbesondere im Jugendstadium, auch durch Pilzbefall, Nährstoffmangel, Kälte, stauende Nässe oder zu niedrige pH-Werte

Befallsvoraussetzungen

- Virusinfektionen im Herbst von ausdauernden Gräsern in benachbartem Grünland, Feldrainen, von Ausfallgetreide, auch von Mais; im Frühjahr auch von befallenem Wintergetreide

- Flug und Vermehrung der Virusüberträger (BYDV durch Blattläuse, WDV durch eine Zikade) im Herbst und/oder Frühjahr

- Frühsaat der Wintergerste, verspätete Aussaat der Sommergerste

- Sonnige Herbst-, warme Frühjahrswitterung

Vorbeugende Bekämpfun

- keine extrem frühe Wintergersten-, jedoch frühe Sommergerstensaat

- Beseitigen des Ausfallgetreides, Kurzhalten von Wegrainen zur Zeit des Blattlausflugs

- Wahl frühreifer Sorten, dichter Bestand

Gezielte Bekämpfung

- zur Saatgutbeizung mit systemischen Insektiziden ist seit einigen Jahren kein Mittel mehr zugelassen

- Bekämpfung der Blattläuse nach Zuflug im Herbst bzw. Frühjahr; gegen Zikaden nur Teilerfolge; Warndiensthinweise beachten

- in geschädigten Beständen frühzeitige N-Düngung

Halmbruchkrankheit

Schadbild

- Ende der Bestockung auf Blattscheiden eng begrenzte, glasig-braune Flecke, teilweise im Befallszentrum aufreißend

- Gegen Vegetationsende an Halmbasis Verbräunungen und Vermorschen, schließlich parasitärer Halmbruch

- Sommergerste i.d.R. nicht gefährdet. Flächige Verbräunungen an der Basis junger Pflanzen, Halmbasisverbräunungen sowie Lagern auch nach Befall mit Fusarium (insbesondere nach Maisvorfrucht!) und anderen Fußkrankheitserregern

Befallsvoraussetzungen

- im Boden jahrelang infektionsfähige Stoppelreste

- frühe Wintergerstensaat

- im Frühjahr dichtstehende, üppige Bestände

- Sorten mit hoher Bestandesdichte

- feuchte Standorte, mittlere und schwere Böden

- Vorfrucht oder Vorvorfrucht Weizen, Gerste, Triticale oder Roggen

- in Vorkulturen Ungräser, insbesondere Quecken

- Gründüngung unmittelbar vorausgehend

- lange feuchtkühle (0-9 °C) Witterungsabschnitte im Herbst und Frühjahr, früher Vegetationsbeginn

Vorbeugende Bekämpfung

- Sorgfältige Stoppeleinarbeitung, Beschleunigung der Stoppelrotte durch Gründüngungsmaßnahmen, vor allem vor Nichtgetreidegliedern

- Wintergerstensaat nicht zu früh, zu dicht und zu tief

- Ungräserbekämpfung

- bedarfsgerechte N-Düngung

Gezielte Bekämpfung

- Fungizideinsatz gegen Halmbrucherreger von Beginn des Schossens bis Spitzen des Fahnenblattes ist in der Regel nur dann wirtschaftlich, wenn gleichzeitig Blattkrankheitserreger zu bekämpfen sind.

- Warndiensthinweise beachten

- bei Lagergefahr Anwendung von Wachstumsreglern

Mehltau

Schadbild

- auf Blattspreiten und -scheiden erst spinnwebartig zarte, weiße Pusteln, später filzartige Überzüge

- Vergilben und schließlich Verbräunen der Befallsflächen, bei hoher Pusteldichte ganzer Blätter

- braune Blattflecke bei ungünstigen Infektionsbedingungen

- nach Herbstbefall Gerste weniger frostresistent und für Typhula anfälliger

- Vergilben der untersten Blätter auch bei Trockenheit, Nährstoffmangel, Kälte oder Nässe

- braune Blattflecken durch Netzfleckenkrankheit oder Magnesiummangel

Befallsvoraussetzungen

- befallene Ernterückstände und befallenes Ausfallgetreide auch auf Nachbarflächen

- verbreiteter Wintergerstenanbau, Sommergerste neben Wintergerste, Anbau nur weniger und anfälliger Sorten, Frühsaat der Wintergerste und verspätete Aussaat der Sommergerste

- hohe Anbauintensität

- leichte (= warme) Böden, windgeschützte Lagen

- sonnige Herbstwitterung, zeitige Erwärmung im Frühjahr, hohe Luftfeuchtigkeit, aber kein heftiger Regen

- nach dem Schossen tritt gewisse Altersresistenz ein

Vorbeugende Bekämpfung

- sorgfältiges Einarbeiten von Ernterückständen und Ausfallgetreide

- keine extrem frühe Wintergerstensaat

- frühe Saat der Sommergerste – Wahl wenig anfälliger Sorten

- möglichst keine Sommergerste neben Wintergerste

- bedarfsgerechte N-Düngung

Gezielte Bekämpfung

- manche Saatgutbeizen mit Nebenwirkung auf Mehltau-Frühbefall

- Blattbehandlung mit einem Mehltaufungizid im Frühjahr bei Erreichen der Bekämpfungsschwelle, z.B. im Gerstenmodell Bayern bei 50 % Befallshäufigkeit auf den Indikationsblattetagen

- Zwerg-

rost - Gelb-

rost - Netzflecken-

krankheit - Rhynchosporium-

Blattfleckenkrankheit - Ramularia-

Sprenkelkrankheit - Physiologische

Blattflecke - Gerstenflug-

brand

Zwergrost

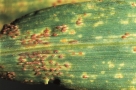

Schadbild

- auf Blattspreiten punktförmige, orangebraune Rostpusteln, meist von ausgeprägten, hellen Höfen umgeben

- Pusteln zerstreut angeordnet, später auch auf Blattscheiden und Ähren

- bei hoher Pusteldichte Vergilben und Absterben ganzer Blattpartien

Befallsvoraussetzungen

- befallenes Ausfallgetreide auch auf Nachbarflächen

- verbreiteter Wintergerstenanbau, Frühsaat der Wintergerste und verspätete Frühjahrsaussaat der Sommergerste, Anbau von Sommergerste neben Wintergerste, anfällige Sorten

- hohe Anbauintensität

- warme Anbaulagen

- nach relativ hohen Frühjahrstemperaturen warmer Frühsommer (18-25 °C) mit Taunächten

Vorbeugende Bekämpfung

- sorgfältige Beseitigung des Ausfallgetreides

- keine extrem frühe Saat von Wintergerste, jedoch frühe Saat von Sommergerste

- Sommergerste nicht unmittelbar neben Wintergerste

- Wahl wenig anfälliger, zumindest frühreifender Sorten, insbesondere bei Sommergerste

- N-Düngung ausgewogen

- keine reifeverzögernde N-Spätdüngung

Gezielte Bekämpfung

- systemische Rostfungizide bei Befallsbeginn, bei Erreichen der Bekämpfungsschwelle, z.B. im Gerstenmodell Bayern bei 30 % Befallshäufigkeit der Haupttriebe, sowie Infektionsausweitung bei günstiger Witterung

- Strobilurin- und Carboxamidhaltige Präparate mit lang anhaltender Protektivwirkung

- Zwergrost der Gerste leichter bekämpfbar als Braunrost in anderen Getreidearten

Gelbrost

Schadbild

- auf Blattspreiten gelb-orange Rostlager, ohne deutlichen Hof, streifenförmig zwischen den Blattnerven; später auch auf Blattscheiden, Halmen, Spelzen und Grannen

- befallene Pflanzenteile vergilben und sterben ab, erst in Streifenform, dann großflächig

- Auftreten bei Weizen und Triticale häufiger als bei Gerste

- strichförmige Verbräunungen auch durch Netzflecken- oder Streifenkrankheit, streifenförmige Blattbeschädigungen durch Larven der Getreidehähnchen und Gerstenminierfliegen

Befallsvoraussetzungen

- Gelbrostauftreten im Vorjahr, gute Übersommerung des Schadpilzes bei regenreicher Witterung auf Ausfallgetreide und guter Start bei mildem Herbst und mildem oder schneereichem Winter auf Winterung

- ausgedehnter Gerstenanbau mit nur wenigen Sorten, Frühsaat der Wintergerste, Nachbarschaft von Sommergerste und Wintergerste, anfällige Sorten

- hohe Anbauintensität

- Frühjahr und Frühsommer feucht, 10-15 °C; bei Temperaturen über 20 °C Pilzentwicklung gehemmt

Vorbeugende Bekämpfung

- sorgfältige Beseitigung des Ausfallgetreides – Wintergerstensaat nicht extrem früh

- Sommerung räumlich getrennt von Winterung, möglichst nicht in Hauptwindrichtung von Wintergerste

- bedarfsgerechte N-Düngung

Gezielte Bekämpfung

- wegen anfangs ungleichmäßiger Befallsverteilung intensive Bestandskontrollen

- systemische Rostfungizide bei ersten Befallsnestern

- bei anhaltendem Befallsdruck Maßnahme wiederholen, späteste Spritzung zum Beginn der Gerstenblüte

Netzfleckenkrankheit

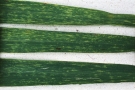

Schadbild

- auf Blattspreiten braune Netzflecken- oder Fleckensymptome von unregelmäßiger Form und Größe

- Blattflecken meist von gelbem Hof umgeben

- Blattflecken meist von gelbem Hof umgeben

- Blattbräunungen auch noch im vergilbten Gewebe erkennbar

Befallsvoraussetzungen

- befallene Ernterückstände, erkranktes Ausfallgetreide auch auf Nachbarflächen; infiziertes Saatgut

- verbreiteter Wintergerstenanbau, anfällige Sorten, frühe Saat der Wintergerste, Nachbarschaft von Sommergerste und Wintergerste; feuchte Lagen

- Wechsel von ein- bis mehrtägigen Niederschlagsperioden und Sonnentagen mit Tageshöchsttemperaturen > 20 °C; Taunächte für Infektion ausreichend

Vorbeugende Bekämpfung

- sorgfältige Einarbeitung von Ernterückständen, Förderung der Stoppelrotte

- frühzeitige Beseitigung von Ausfallgetreide

- kein Anbau von Gerste nach Gerste sowie von Sommer- neben Wintergerste

- Wahl wenig anfälliger Sorten

Gezielte Bekämpfung

- Saatgutbeizung

- speziell gegen Netzfleckenerreger wirksame Fungizide ab Beginn des Schossens bei Erreichen der Bekämpfungsschwelle, z.B. im Gerstenmodell Bayern bei 20 % Befallshäufigkeit auf den Indikationsblattetagen

- Strobilurin- und Carboxamidhaltige Präparate mit lang anhaltender Protektivwirkung, die allerdings durch zunehmende Resistenzbildung beeinträchtigt werden kann

Rhynchosporium-Blattfleckenkrankheit

Schadbild

- auf Blattspreiten und Blattachseln anfangs ovale, wässrig-graugrüne Flecke (1-2 cm lang), später fahlgraues Zentrum mit dunkelbraunem Rand schließlich unregelmäßig geformte Flächennekrosen, Absterben der Blattspreiten und Blattscheiden

- anfangs meist nesterweises Auftreten im Bestand

- ähnliche Symptome nach unsachgemäßer Anwendung von Kontaktherbiziden und Blattdüngern

Befallsvoraussetzungen

- befallene Ernterückstände auf Bodenoberfläche und Ausfallgetreide; infiziertes Saatgut

- verbreiteter Wintergerstenanbau, enge Fruchtfolgestellung der Gerste, anfällige Sorten, flache Stoppelbearbeitung, Frühsaat der Wintergerste, feuchte Standorte

- häufige Blattbefeuchtung, Temperaturen 10-20 °C; z. B. nach hohen März-Temperaturen und häufigen Niederschlägen in den Folgemonaten

Vorbeugende Bekämpfung

- sorgfältige Einarbeitung von Ernterückständen und Ausfallgetreide, Förderung der Stoppelrotte

- kein Anbau von Gerste nach Gerste sowie Sommergerste neben Wintergerste

- Wahl wenig anfälliger Sorten

Gezielte Bekämpfung

- Saatgutbeizung

- Befallsfortschritt während der Schossperiode unterbinden, daher kurativer Fungizideinsatz (d.h. nach Infektionsperioden) bei Erreichen der Bekämpfungsschwelle (z.B. im Gerstenmodell Bayern bei 50 % Befallshäufigkeit auf den Indikationsblattetagen) und zumindest kurzen Niederschlägen für die Schaderregerausbreitung

Ramularia-Sprenkelkrankheit

Schadbild

- nach dem Ährenschieben erscheinen auf Blattspreiten und Blattscheiden erste schokoladenbraune Flecke

- die 1-2 mm2 großen Flecke sind seitlich von den Blattadern begrenzt und meistens von einem gelben Hof umgeben

- bei stärkerem Auftreten erhalten Blätter, später auch Halme, Spelzen und Grannen, ein gesprenkeltes Aussehen

- im Lupenbild erkennt man zuerst blattunterseits die reihig angeordneten weißen Sporenträgerbüschel des Pilzes, diese auf älteren, teils nekrotisierten Blättern auch schon im Herbst/Frühjahr erkennbar

Befallsvoraussetzungen

- Ramularia lässt sich mit empfindlichen Methoden bereits auf dem Saatgut und in frühen Entwicklungsphasen nachweisen, ohne typische Schadsymptome zu entwickeln

- jegliche (auch noch nicht sichtbare) Schwächung des Pflanzengewebes begünstigt dieAusbreitung

- der Erreger besiedelt als Schwächeparasit durch physiologischen Stress vorgeschädigtes Gewebe besonders schnell

- er bildet Giftstoffe, die ihre Schadwirkung erst unter Einwirkung von Strahlung entwickeln, womit auch eine Wechselwirkung zu physiologischen Blattflecken besteht

Vorbeugende Bekämpfung

- Maßnahmen, die physiologischen Stress vorbeugen, wie ausgewogene Düngung, optimale Bestandesdichte und Vermeidung von Lager

Gezielte Bekämpfung

- Fungizidmischungen mit Chlorthalonil zeigen vom Fahnenblatt-Stadium bis Mitte Ährenschieben ausgebracht, eine gute Wirkung

- gegen die leistungsfähigen Carboxamide und Prothioconazol treten dagegen zunehmend Resistenzen auf

- Ertragswirkung abhängig vom Zeitpunkt des Auftretens der Symptome und der Abreifedauer am Standort

Physiologische Blattflecke

Schadbild

- auf den Blattspreiten entstehen punktförmige Vergilbungen, die innerhalb weniger Tage in rotbraune Sprenkelnekrosen übergehen

- auf Standorten mit extremem Auftreten übersäen die Verbräunungen das ganze Blatt, das dann vorzeitig abreift

- schließlich verbräunen selbst die Blattscheiden, und die Grannen verfärben sich grauweiß

- die Symptome beginnen nach Erreichen des Fahnenblatt-Stadiums meist auf dem dritten Blatt von oben (F-2) und setzen sich auf F-1 und das Fahnenblatt fort. Bei Überlappen oder Verdrehen von Blättern bleibt der beschattete Blattteil zunächst noch grün

Befallsvoraussetzungen

- das Schadgeschehen ist auf einen Komplex von Stressfaktoren zurückzuführen

- der wichtigste ist hohe Sonneneinstrahlung in den empfindlichen Stadien Fahnenblatt-Stadium bis Beginn der Kornbildung

- Hitze, Trockenheit, verminderte Verfügbarkeit von Haupt- und Spurennährstoffen sowie Luftschadstoffe können die Belastung verstärken

- diese Faktoren führen in der Pflanze zu einem oxidativen Stress: Giftige Sauerstoffverbindungen zerstören die betroffenen Zellen

Vorbeugende Bekämpfung

- wichtigste Maßnahme in Risikolagen ist der Anbau weniger empfindlicher Sorten

- ausgewogene Düngung, nicht zu geringe Bestandesdichten und Vermeidung von Lager beugen gegen starke Einstrahlung auf den Blattapparat vor

Gezielte Bekämpfung

- vor allem die ramulariawirksamen Fungizide, ab vollständiger Ausbildung der oberen Blätter ausgebracht, können in der Pflanze das antioxidative Schutzsystem anregen und damit das Schadgeschehen mindern

Gerstenflugbrand

Schadbild

- nach Ährenschieben Ähren mit schwarzbraunen Brandsporenmassen, anfangs von einem silbrigen Häutchen bedeckt

- nach Verwehen der Brandsporen leere Ährenspindeln

Befallsvoraussetzungen

- unsichtbar infiziertes Saatgut aus flugbrandbefallenen Beständen

- anfällige Sorten; lange, offene Gerstenblüte; Frühsaat der Wintergerste, verspätete Aussaat der Sommergerste

- während Gerstenblüte kühle Witterung; nach Aussaat relativ warme Keimbedingungen

Vorbeugende Bekämpfung

- Aussaat von zertifiziertem Saatgut, bei eigenem Nachbau nicht aus flugbrandbefallenen Beständen

- keine extrem frühe Saat der Wintergerste, frühe Saat der Sommerung

Gezielte Bekämpfung

- Beizung mit speziell gegen Gerstenflugbrand zugelassenen Präparaten