Forschungs- und Innovationsprojekt

Potenzial von Kartoffelpülpe mit Paludikulturmaterial zur Biogasproduktion – KaPaGas

Bei der Produktion von Kartoffelstärke fällt als Nebenprodukt Pülpe an, die traditionell für die Fütterung eingesetzt wird. Aufgrund sinkenden Interesses seitens der regionalen Landwirte, aber auch aufgrund des Rückgangs der Tierzahlen ist eine alternative Nutzung interessant geworden. Da die organische Substanz der Pülpe aus Stärke und leicht verdaulicher Faser besteht, könnte sie sich gut als Biogassubstrat eignen. Ihr fehlt allerdings eine schwer abbaubare Struktur. Diese ist notwendig, um für die Mikroorganismen in der Biogasanlage geeignete Lebensräume zu schaffen. Daher wurde eine Co-Vergärung von Pülpe mit strukturreichem Rohrglanzgras (Phalaris arundinacea) geprüft.

Das Donaumoos ist in Bayern ein Hauptanbaugebiet für Kartoffeln zur Gewinnung von Stärke. Gleichzeitig ist es ein zentraler Standort für Projekte zur Wiedervernässung von Moorflächen. Solche Flächen eignen sich nicht mehr für die Kartoffelproduktion. Dort könnten aber Paludikulturpflanzen angebaut werden, mit denen sich Biogas produzieren ließe. Auch mit Pülpe, die bei der Stärkeproduktion als Nebenprodukt anfällt und deren Verwertung aktuell nur eingeschränkt gegeben ist, kann Biogas produziert werden. Durch die gemeinsame Vergärung von Paludikultur-Biomasse und Pülpe könnte die Verwertung regional anfallender Nebenprodukte zur Deckung eines Teils der zur Stärkeproduktion erforderlichen Energie beitragen. Aus diesem Grund wurde die Vergärbarkeit von Rohrglanzgras-Pülpe-Mischungen innerhalb dieses Projekts geprüft.

Problematik

Die Energiepotentiale von Substratkombinationen aus Kartoffelpülpe und Rohrglanzgras waren ebenso wenig bekannt wie die Effekte auf die Stabilität des Prozesses und die Neigung zur Schaumbildung.

Fragestellung und Zielsetzung

- Wie hoch ist das Biogaspotential von Mischungen aus Pülpe und Phalaris?

- Haben Erntetermin und Zerkleinerungsgrad von Phalaris einen Einfluss auf den Gasertrag?

- Wie ist das Mischungsverhältnis beider Substrate zu gestalten?

- Ist dieses Mischungsverhältnis auch für den kontinuierlichen Betrieb geeignet?

- Welche Dinge bedürfen im kontinuierlichen Betrieb besonderer Aufmerksamkeit?

Methode

Um die Energiepotentiale (Methanausbeute) verschiedener Mischungen zu ermitteln, wurden Batch-Tests nach VDI 4630 durchgeführt. Dabei galt es, die vielversprechendsten Mischungen zu finden, deren Verhalten und Eigenschaften dann später im kontinuierlichen Betrieb anhand von Durchflussversuchen ermittelt werden sollten. Im Batch geprüft wurden die folgenden Varianten mit unterschiedlichen Ernteterminen, Häcksellängen und Anteilen an Phalaris (bezogen auf Trockenmasse):

- Pülpe und Phalaris (Sommer und Herbsternte; < 10 mm und < 1 mm)

- Pülpe/Phalaris (Sommer und Herbsternte; < 10 mm) – 4:1, 3:1, 2:1, 1:1, 0,5:1

- Pülpe/Phalaris (Sommer und Herbsternte; < 1 mm) – 4:1, 2:1, 1:1

Nach Beendigung des Versuchs erfolgte eine statistische Auswertung (ANOVA mit Turkey- bzw. Dun-nett-Test). Danach wurden Prozessstabilität und das Verhalten im kontinuierlichen Betrieb anhand von Durchflussversuchen überprüft. Dabei wurde folgender Versuchsaufbau verwendet:

- Drei Varianten in je zwei Wiederholungen

- Betrieb von sechs liegenden Versuchsfermentern (40 L, T = 40 °C, RB: 3,5 kg oTS/m³d)

- Beschickung: zweimal täglich

- Dauer: rund drei Verweilzeiten, 146 d (ohne Anfahrphase)

Die im Versuch getesteten Varianten umfassten die reine Phalaris-Pülpe-Vergärung sowie die Zugabe von Kleegras (V 2) und Gülle (V 3) jeweils als Stickstofflieferanten zur Begünstigung des C/N-Verhältnisses bzw. im Fall der Gülle als zusätzlichen Wasser- und Bakterienlieferanten. Hier sollte herausgefunden werden, ob sich das positiv auf die Stabilität und die Gasbildungsrate auswirkt. Die Zusammensetzung der drei Varianten sind in der folgendenTabelle dargestellt.

Trockenmassebezogene Anteile der Futterbestandteile der Varianten für den kontinuierlichen Betrieb in %| Variante | Pülpe | Phalaris | Kleegras | Rindergülle |

|---|

| 1 | 67 | 33 | - | - |

| 2 | 58 | 29 | 13 | - |

| 3 | 58 | 29 | - | 13 |

Ergebnisse

Biogaspotential (Batch-Versuch)

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

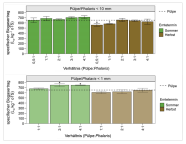

Gasausbeuten verschiedener Pülpe-Phalaris-Mischungen in Abhängigkeit von Erntetermin und Häcksellänge

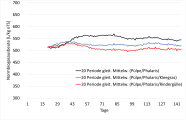

Der spezifische Normbiogasertrag von Pülpe lag bei 654 L/kg oTS und ist vergleichbar mit dem von im Sommer geernteten Phalaris. Die im Folgenden beschriebenen Effekte werden in nebenstehender Abbildung verdeutlicht:

Effekt des Erntetermins

Der spezifische Biogasertrag von Phalaris fiel bei dem im Herbst geernteten Material im Vergleich zu der Sommerernte um ca. 200 L/kg oTS niedriger aus; eine deutlich weniger ausgeprägte Ertragsminderung trat auch bei der Co-Vergärung mit Pülpe auf.

Effekt der Aufbereitung

Ein höherer Zerkleinerungsgrad erhöhte den spezifischen Biogasertrag von Phalaris nur leicht; jedoch wurde bei der Co-Vergärung (< 1 mm, Sommerernte) mit Pülpe im Verhältnis 2:1 bzw. 4:1 eine signifikante Gasertragssteigerung gegenüber purer Pülpe beobachtet.

Effekt des Mischungsverhältnisses

Abgesehen von zwei Ausnahmen (Herbsternte, 0,5:1 bzw. 1:1) führte die Co-Vergärung zu vergleichbaren bzw. etwas höheren spezifischen Biogaserträgen im Vergleich zur alleinigen Vergärung von Pülpe.

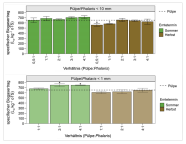

Verhalten im kontinuierlichen Betrieb

Anhand der Ergebnisse aus den Batchversuchen wurden die drei Varianten für die kontinuierlichen Versuche ausgewählt (siehe Tabelle). Neben einer reinen Pülpe-Phalaris-Futtermischung wurden die Effekte eines stickstoffreichen (Kleegras) und eines wasserreichen zusätzlichen Substrats geprüft.

Im Lauf des Versuchs traten bei keiner der Variante Prozessstörungen auf. Es wurde lediglich eine leichte Neigung zur Schaumbildung festgestellt. Der Schaum wurde mit einem regelmäßig zugegebenen inerten Silikonöl stets innerhalb mehrerer Stunden erfolgreich beseitigt. Bei einer Verweilzeit von 48 Tagen wurde das im Batch-Versuch bestimmte Biogaspotential der reinen Pülpe-Phalaris-Mischung im Durchfluss zu 83 % ausgenutzt. Die anderen beiden Varianten lagen leicht darunter. Die Gasproduktion verlief gleichmäßig. Über den gesamten Versuchszeitraum von 146 Tagen wurden durchschnittlich Gasausbeuten zwischen 510 (Abbildung unten: Variante 3 – rote Kurve) und 546 L/kg oTS (Abbildung unten: Variante 1 – schwarze Kurve) gemessen. In den Methangehalten unterschieden sich die drei Varianten praktisch nicht voneinander (zwischen ø V1 = 51,2 % und V 3 = 51,7 %).

Schlussfolgerung

Pülpe-Phalaris-Mischungen können als Biogassubstrat eingesetzt werden. Sie erzielten in den Versuchen hohe spezifische Biogaserträge. Im Langzeitversuch lagen diese zwischen 510 und 546 L/kg oTS bei einem Methangehalt von 51 bis 52 %. Die Substratmischung führte zu keiner Prozessstörung, allerdings trat durch die Pülpe eine Schaumbildung auf, die die regelmäßige Zugabe von Entschäumer erforderlich machte.

Projektinformationen

Bearbeitung: Christina Hartung (HSWT), Anke Aschmann, Rainer Kissel, Michael Hanrieder (LfL)

Leitung: Dr. Drösler (HSWT)

Laufzeit: 2022–2023

Finanzierung: Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten

Förderkennzeichen: G2/N/22/10

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden