Amarant als spurenelementreiches Biogassubstrat: Dauererhebungen in Durchflussfermentern

Die Kulturpflanze Amarant wurde bisher überwiegend zu Zwecken der Nahrungsmittelproduktion genutzt. Amarant hat ein angenehmes Erscheinungsbild (Akzeptanz), weist durchaus ein hohes Ertragspotential auf und könnte deshalb als Biogassubstrat eine Rolle spielen (Sitkey et al., 2013). Da es im gemäßigten Klima zu Schwierigkeiten beim Anbau kommen kann, wurden in enger Zusammenarbeit mit vorliegendem Projekt am TFZ Grundlagen zum gezielten Anbau für bayerische Standortbedingungen erarbeitet. Amarant kann bezüglich der Biogasausbeute nicht mit Mais konkurrieren, hat aber hohe Gehalte an Nickel und Kobalt. Nickel und Kobalt sind essentielle Spurenelemente, die im Mais in nur sehr geringem Maß vorhanden sind, was bei der reinen Maisvergärung zu Prozessstörungen führt (Munk et al., 2010). Um dies zu verhindern, werden Spurenelementadditive verwendet (Lebuhn et al., 2010). Durch Amarant könnten diese möglicherweise ersetzt oder zumindest reduziert werden. Auf diese Weise könnten stabile Prozessbedingungen hergestellt und gleichzeitig das Landschaftsbild bereichert werden.

Ausgangslage und Problematik

Fragestellung und Zielsetzung

Methode

Ergebnisse

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

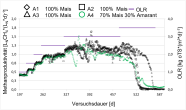

Verlauf des spezifischen Methanertrages der drei Kontrollen (schwarz) und der Variante mit der Substratmischung (grün) bis zum Erreichen des Abbruchkriteriums

Schlussfolgerung

Projektinformationen

Projektbearbeitung: Dipl. Ing. Matthias Hartl

Projektleitung: Dr. Fabian Lichti

Laufzeit: 2016 - 2018

Kooperationspartner: TFZ (Dr. Mandy Fritz)

Finanzierung: Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie

Förderkennzeichen: BE/16/01