Forschungs- und Innovationsprojekt

Technisches Biogaspotenzial Bayern

Als Teil des "Energie-Atlas Bayern“ wird die Webanwendung "Mischpult Energiemix Bayern vor Ort" angeboten. Diese Anwendung ist vor allem als Hilfsmittel für die kommunale Energienutzungsplanung gedacht. Anhand einer interaktiven Karte kann für beliebige Verwaltungsgebiete in Bayern der aktuelle Umfang der Strom- und Wärmeerzeugung aus erneuerbaren Energien dem jeweiligen technischen Potenzial gegenübergestellt werden. Im vorliegenden Projekt wurde das technische Potenzial für die nachhaltige Energiebereitstellung aus Biogas aktualisiert und präzisiert.

Problemstellung

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Darstellung aus dem Mischpult "Energiemix Bayern vor Ort“ für den Landkreis Freising

Das im "Mischpult Energiemix Bayern vor Ort" ausgewiesene technische Potenzial der Biogaserzeugung aus gezielt angebauter Biomasse und Wirtschaftsdüngern tierischer Herkunft beruhte auf einer modellgestützten Simulation, welche Nutzungskonkurrenz landwirtschaftlicher Flächen für die Erzeugung von Nahrungsmitteln, Futtermitteln und Energieträgern berücksichtigte. Allerdings waren die zu Grunde gelegten wirtschaftlichen, politischen und agrarökologischen Rahmenbedingungen veraltet und die Berechnungsmethode berücksichtigte nicht die Unterschiede in den Standortbedingungen innerhalb Bayerns.

Ziele

Das Bayerische Landesamt für Umwelt wollte das "Mischpult Energiemix Bayern vor Ort“ in Bezug auf die Energiebereitstellung aus Biogas auf den neuesten Erkenntnisstand bringen. Ein besonderer Schwerpunkt lag auf der Entwicklung realistischer Szenarien für die nachhaltige Verfügbarkeit von Reststoffen und Nebenprodukten aus der Landwirtschaft als Einsatzstoffe für die Biogaserzeugung. Als grundsätzliches methodisches Problem war hierbei zu berücksichtigen, dass – im Gegensatz beispielsweise zur Stromerzeugung aus Photovoltaik – das Biomasseaufkommen einerseits und dessen energetische Verwertung andererseits nicht zwingend an dasselbe geographische Gebiet gebunden sind. Dies kann dazu führen, dass im Mischpult für einzelne Untersuchungsgebiete die tatsächliche Bioenergieerzeugung das entsprechende technische Potenzial deutlich überschreitet.

Methode

Erarbeitung der Berechnungsmethodik und Entwicklung von Szenarien

Für die Methodik zur Berechnung des technischen Stromerzeugungspotenzials aus Biogas waren insbesondere die folgenden Fragen zu klären:

- Welche Einsatzstoffe zur Biogasproduktion sind im Einzelnen zu berücksichtigen und wie kann deren nachhaltige Verfügbarkeit bewertet werden?

- Auf welcher Grundlage wird das technische Stromerzeugungspotenzial aus Biogas modelliert und den Verwaltungsgebieten zugeordnet, um eine systematische Überschätzung auszuschließen?

- Mit welchen Szenarien können mögliche Entwicklungspfade für die Energieerzeugung aus Biogas in Abhängigkeit von der Verfügbarkeit verschiedener Einsatzstoffe realistisch beschrieben werden?

Die Ausarbeitung der Methodik erfolgte zunächst durch die im Forschungsprojekt tätigen wissenschaftlichen Einrichtungen. Anschließend wurden die Berechnungsmethodik und die zu betrachtenden Szenarien im Rahmen zweier Workshops mit Expertinnen und Experten aus der öffentlichen Verwaltung (Umwelt und Verbraucherschutz; Ernährung, Landwirtschaft und Forsten), der angewandten Forschung und des Wissenstransfers zu Nachwachsenden Rohstoffen (Kompetenzzentrum für Nachwachsende Rohstoffe) sowie der Biogasbranche (Fachverband Biogas e.V.) diskutiert. Für die Szenarien galt in besonderer Weise der Anspruch, dass diese von unterschiedlichen Interessengruppen mitgetragen werden können. Die "Reichweite“ der Szenarien wurde auf etwa fünf Jahre, ausgehend vom Basisjahr 2020, festgelegt.

Berechnung des technischen Stromerzeugungspotenzials aus Biogas

Der gesamte aktuelle Bedarf an landwirtschaftlichen Biogassubstraten auf Gemeindeebene wurde aus der in Biogasanlagen erzeugten Strommenge bzw. der genehmigten Produktionsleistung von Biomethan-Einspeiseanlagen zurückgerechnet. Um die Standorte von Biogasanlagen, die landwirtschaftliche Substrate einsetzen, zu identifizieren, wurde der Energie-Atlas Bayern ausgewertet, und in einem zweiten Schritt wurden die Standorte von Bioabfall-Vergärungsanlagen ausgeschlossen. Die so identifizierten Biogasanlagen konnten dann anhand der Informationen der Übertragungsnetzbetreiber zu den Vergütungskategorien gemäß EEG in zwei Typen unterschieden werden: N-BGA, welche eine Mischung aus nachwachsenden Rohstoffen (NawaRo), Wirtschaftsdüngern und geringen Anteilen verschiedener anderer landwirtschaftlicher Biomassen einsetzen, wobei in dieser Mischung NawaRo überwiegen sowie G-BGA, welche überwiegend (d. h. > 80 % der Frischmasse) bzw. ausschließlich Wirtschaftsdünger vergären (auch bekannt als "Güllekleinanlagen“ oder "Hofbiogasanlagen“).

Gemäß der methodischen Festlegung für die vorliegende Potenzialberechnung konkurriert der aktuelle Bedarf an "beschränkten“ Biogassubstraten mit dem Bedarf der Tierhaltung auf Gemeindeebene. Auf Basis von Offizialdaten zur Struktur der Tierhaltung und zur Nutzung der landwirtschaftlichen Fläche konnte für jede Gemeinde der Biomassebedarf für Futtermittel und Einstreu abgeschätzt und der Biomasseerzeugung gegenübergestellt werden. Gemeinden, die kein Biomassepotenzial aufweisen oder deren Biomassepotenzial geringer ist als die aktuelle Nutzung in Biogasanlagen, werden als Importgemeinden bezeichnet. Importe in eine Gemeinde aus anderen Gemeinden dürfen nicht für die Bestimmung des technischen Potenzials der Importgemeinde herangezogen werden. Das Gegenstück zu den Importgemeinden sind die Exportgemeinden: bei diesen entspricht das technische Potenzial dem Substratbedarf für die Biogaserzeugung innerhalb der Gemeinde plus den Exportmengen. Da die Potenzialberechnung substratspezifisch erfolgt, kann eine Gemeinde auch für ein Substrat Importeur und für ein anderes Substrat Exporteur sein.

Die Summe aller Importmengen von potenziell beschränkten Biomassen wird auf diejenigen Gemeinden mit einem rechnerischen Überschuss entsprechend dem Anteil am Gesamtüberschuss verteilt. Durch diese Methodik werden verschiedene wichtige Aspekte berücksichtigt: i) Der Transport von Biomasse über Gemeindegrenzen hinweg; ii) die korrekte Zuordnung des Potenzials zu derjenigen Gemeinde, in der die Biomasse tatsächlich produziert wird, und iii) die vollständige Erfassung des Potenzials auch in denjenigen Gemeinden, in denen der Biomasseverbrauch die Produktion übersteigt.

Ergebnisse

Aus dem Verbrauch landwirtschaftlicher Substrate wurde für das Basisjahr eine produzierte Methanmenge von 1.689 Mio. m3 zurückgerechnet. Basierend auf den letzten verfügbaren Zahlen zur Flächennutzung und zum Viehbestand für 2022 stünden noch 637 Mio. m3 aus Wirtschaftsdüngern, 120 Mio. m3 aus Grünfutter und 581 Mio. m3 aus Nebenprodukten zur Verfügung. Somit könnte die Biogasgewinnung um nahezu 80 % erhöht werden, ohne dass es zu einer verstärkten Konkurrenz zur Nahrungs- und Futtermittelerzeugung käme. Selbst wenn es bis 2030 zu einem starken Rückgang der verfügbaren landwirtschaftlichen Nutzfläche sowie der Viehbestände käme, könnte die aktuelle Biogaserzeugung noch um 68 % gesteigert werden.

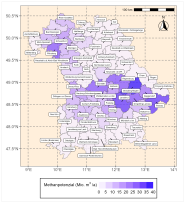

Von besonderem Interesse sind die ermittelten Unterschiede des technischen Biogaspotenzials für Bayern auf räumlicher Ebene, hier dargestellt für die Landkreise. Bei den Nebenprodukten wurden die größten Potenziale im nördlichen Oberbayern und in Niederbayern sowie, etwas weniger ausgeprägt, in Unterfranken festgestellt.

Für Wirtschaftsdünger liegen die größten Potenziale im Allgäu und im südöstlichen Alpenvorland, das technische Potenzial ist für diese Biogassubstrate jedoch weniger stark konzentriert als für die pflanzlichen Nebenprodukte. In Regionen mit einem hohen Anteil an Dauergrünland spielt die Rinderhaltung eine signifikante Rolle, was in der Regel zu einer geringeren Produktion von Getreidestroh bei gleichzeitig hohem Bedarf an Einstreu führt. Infolgedessen stehen dort tendenziell weniger pflanzliche Nebenprodukte, aber mehr Wirtschaftsdünger zur Verfügung; umgekehrt verhält es sich in Regionen mit geringer Viehhaltung.

Die im Projekt ermittelten technischen Biogaspotenziale auf Gemeindeebene können im Energie-Atlas Bayern eingesehen werden und bilden auch die Datengrundlage für die Stromerzeugung aus Biogas im Mischpult "Energiemix Bayern vor Ort“.

Technisches Biogaspotenzial im Energie-Atlas Bayern

Bei der Verwendung der Daten ist zu beachten, dass entsprechend der verwendeten Methodik die heterogene Struktur der bayerischen Landwirtschaft auf Gemeindeebene nur näherungsweise abgebildet werden kann. Das ausgewiesene technische Biogaspotenzial darf daher nicht als "absolut“ aufgefasst werden und die tatsächlichen Verhältnisse vor Ort können von den Berechnungen im Einzelfall erheblich abweichen. Bei der Prüfung konkreter Projekte empfiehlt es sich daher, die hier präsentierten Ergebnisse mit eigenen Untersuchungen vor Ort zu ergänzen und zu plausibilisieren.

Neben dem technischen Biogaspotenzial aus Biomasse, die in der Landwirtschaft anfällt, wurde im Projekt auch das Potenzial in der Abfallwirtschaft analysiert: hier werden vom technischen Methanpotenzial in Höhe von 205 Mio. m³ im Basisjahr lediglich 84 Mio. m³ oder rund 40 % genutzt. Insgesamt fallen die Methanpotenziale in der Abfallwirtschaft gegenüber denjenigen in der Landwirtschaft um mehr als eine Größenordnung geringer aus.

Projektinformation

Projektleitung: Dr. Thomas Venus

Projektbearbeitung: Dr. Thomas Venus, Dr. Mathias Effenberger, Matthias Steindl

Kooperationspartner: Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik; Witzenhausen-Institut für Abfall, Umwelt und Energie GmbH

Laufzeit: 01.11.2022 bis 31.05.2024

Auftraggeber und Fördermittelgeber: Bayerisches Landesamt für Umwelt

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden