Forschungs- und Innovationsprojekt

Larven der Schwarzen Soldatenfliege als heimisches Eiweißfuttermittel für Geflügel – InseG

Larven der Schwarzen Soldatenfliege Hermetia illucens

Für die Ernährung von landwirtschaftlichen Nutztieren, insbesondere von Nicht-Wiederkäuern wie Schweinen und Geflügel, sind hochwertige Eiweißfuttermittel vonnöten. Eines dieser hochwertigen Eiweißfuttermittel ist Sojaextraktionsschrot, welches nicht in ausreichenden Mengen in Deutschland produziert werden kann und aus Übersee importiert werden muss. Um die Abhängigkeit von Futtermittelimporten zu reduzieren, werden alternative Eiweißfuttermittel benötigt. Eine Möglichkeit zur Erweiterung von heimisch erzeugten Eiweißfuttermitteln stellt die Nutzung von Insekten dar. Im Forschungsvorhaben InseG soll untersucht werden, wie ein hochwertiges Eiweißfuttermittel auf Basis von Larven der Schwarzen Soldatenfliege Hermetia illucens ökonomisch und ökologisch nachhaltig erzeugt werden kann.

Hintergrund und Problemstellung

Um landwirtschaftliche Nutztiere, insbesondere Nicht-Wiederkäuer wie Schweine und Geflügel, ihrem Bedarf entsprechend versorgen zu können, werden hochwertige Eiweißfuttermittel wie beispielsweise Sojaextraktionsschrot in Mengen benötigt, die beim derzeitigen Nutztierbestand in Deutschland nicht in ausreichender Menge produziert werden können. Nicht zuletzt aufgrund der Ukraine-Krise und der damit einhergehenden globalen Verknappung und Verteuerung von Futtermitteln ist die Abhängigkeit von Futtermittelimporten zuletzt jedoch stark in den Fokus gerückt. Darüber hinaus stehen viele dieser Futtermittel in direkter Konkurrenz zur Nahrungsmittelerzeugung für die Humanernährung und dieser Umstand wird zunehmend kritisch betrachtet (Ertl 2016; Flachowsky et al. 2017).

Eine Möglichkeit zur Erweiterung von heimisch erzeugten Futtermitteln könnte die Nutzung von Insekten darstellen. Die Verfütterung von Insektenprotein an landwirtschaftliche Nutztiere ist grundsätzlich möglich. So wurde bereits nachgewiesen, dass Sojaextraktionsschrot in der Masthähnchenfütterung zu großen Anteilen durch die Larven der Schwarzen Soldatenfliege ersetzt werden kann, ohne das Wachstum beim Masthähnchen negativ zu beeinflussen (Hartinger et al. 2021).

Zudem verspricht man sich von der Futterproduktion aus Insekten gute Chancen für eine erhebliche Verringerung des ökologischen Fußabdrucks der Nutztierhaltung. Solange allerdings die Insektenlarven wiederum mit hochwertigen Substraten (basierend auf Mais, Sojaextraktionsschrot und Mühlennebenprodukten) gemästet werden, welche auch direkt an Nutztiere verfüttert werden könnten, bringt deren Produktion und Verfütterung häufig keinerlei ökologische Vorteile. Dies könnte geändert werden, indem regional anfallende Reststoffe aus der Lebensmittelverarbeitung für die Larvenaufzucht verwendet werden.

Das Wachstum der Insektenlarven wird neben der Substratqualität von genetischen Faktoren beeinflusst. Die Forschung zu den bestmöglichen Kombinationen aus Larvengenetik und Substrat wird hierbei durch den sehr kurzen Reproduktionszyklus der Insektenlarven begünstigt. Aus verfahrenstechnischer Sicht müssen die Insektenlarven zudem auf effektive Weise entfettet werden, damit der hohe Rohfett- und Energiegehalt den Einsatz als Futtermittel nicht limitiert.

Ziele

Im Forschungsvorhaben soll untersucht werden, wie die Gewinnung von hochwertigen Eiweißfuttermitteln aus Larven der Schwarzen Soldatenfliege ökonomisch und ökologisch nachhaltiger gestaltet werden kann. Hierzu sollen ausgewählte Nebenprodukte der Lebensmittelverarbeitung als Futtergrundlage für die Insektenlarven getestet werden. Darüber hinaus soll die Prozessierung und Entfettung der Larven der Schwarzen Soldatenfliege optimiert werden. Außerdem soll überprüft werden, ob Insektenlarven durch gezielte Selektion auf Basis ihrer genetischen Eigenschaften an ausgewählte Substrateigenschaften angepasst werden können und somit eine Effizienzsteigerung in der Produktion erzielt werden kann.

Methode

Das Forschungsvorhaben gliedert sich in die folgenden Arbeitspakete (AP):

Evaluierung von ausgewählten regionalen Nebenprodukten der Lebensmittelverarbeitung als Substrat für die Larvenaufzucht

Die Standardrezeptur der Futterrationen für die Larven der Schwarzen Soldatenfliege werden in prozentualen Abstufungen durch aufgeschlossene Reststoffe aus der Gemüse- und Obstverarbeitung ersetzt. Hierbei sollen folgende Reststoffe getestet werden:

- Kartoffeldampfschalen

- Traubentrester

- Holunder- und Aroniabeeren-Nebenprodukte

- Kombinationen aus den vorgenannten Nebenprodukten

Die Standardfuttermischung basierend auf Mühlennebenprodukten wurde in steigenden Anteilen durch die oben genannten Reststoffe ersetzt. Die Larven der Schwarzen Soldatenfliege erhielten diese Futtermischungen zu Beginn der Mast und verwerteten das angebotene Futter über einen Zeitraum von sieben Tagen. Gegen Ende dieses Zeitraums wurde ein Trocknungsprogramm durchgeführt, so dass am Ende der Mast das Substrat gut von den Larven getrennt werden konnte. Anschließend wurden die adulten Larven abgeerntet und die Mastleistung wurde ausgewertet, wobei folgende Paramter ermittelt wurden:

- Protein- und Aminosäurengehalt im Futter zum Mastbeginn

- pH-Wert des Substrats zum Mastbeginn und -ende

- Anfangs- und Endgewicht der Larven

- Trockensubstanzgehalt der Larven

- Protein- und Aminosäurengehalt der Larven zum Mastende

- Endgewicht und Feuchtegehalt im Fraß (Ausscheidungen der Larven)

- Größenverteilung/Heterogenität der Larven

- Futterverwertung

Selektion der Larvengenetik zur gesteigerten Futterverwertung von regionalen Nebenprodukten

Durch einfache Selektionsmaßnahmen soll herausgefunden werden, ob und wie schnell sich die Larven an verschiedene Reststoffe anpassen können. Dazu werden zwei möglichst verschiedene Reststoffe ausgewählt und damit die Züchtung über sechs Generationen beobachtet.

Nach jeweils einer Woche Mast auf dem Substrat mit Reststoffen werden die Larven abgesiebt und in drei bis fünf Größenklassen eingeteilt. Die 30 % größten Larven werden anschließend ein zweites Mal gefüttert, um Puppen für die Reproduktion zu erhalten. Nach jeder Generation wird das Larvenendgewicht, die Futterverwertung und Substratmenge gemessen. Bei zwei bis drei Generationen wird auch der Nährstoffgehalt und die Aminosäurezusammensetzung der Larven analysiert.

Jeder Durchgang erfordert die volle Entwicklung der Larve bis zur Fliege und die Gewinnung von neuen Eiern und dauert ca. fünf Wochen: eine Woche für die erste Fütterung der Larven, zwei Wochen bis zur Verpuppung der Larven, ca. eine Woche für die Entpuppung der Fliegen und das Eierlegen sowie ca. eine weitere Woche für die Mast der Junglarven.

Untersuchungen zur Prozessierung der Larven

Grundsätzlich können die Insektenlarven mit einem Nass- oder einem Trockenverfahren entfettet und zu Eiweißfuttermitteln aufbereitet werden. Im Rahmen dieses Arbeitspaketes sollten die Auswirkungen der gezielt wirkenden Prozessparameter beider Verfahren auf das Proteinfuttermittel untersucht werden. Gefolgt von der Nährstoffanalyse der im AP1 erzeugten Insektenlarven wurden die zwei vielversprechendsten Larvenprodukte ausgewählt und mittels Nass- oder Trockenverfahren im Technikumsmaßstab entfettet. Dabei wurden ausgewählte Parameter, wie der pH-Wert, die Aufschlusszeit, die Temperatur etc. variiert und die entfetteten Produkte nachfolgend auf ihren Nährstoffgehalt untersucht.

Ökobilanzielle Bewertung

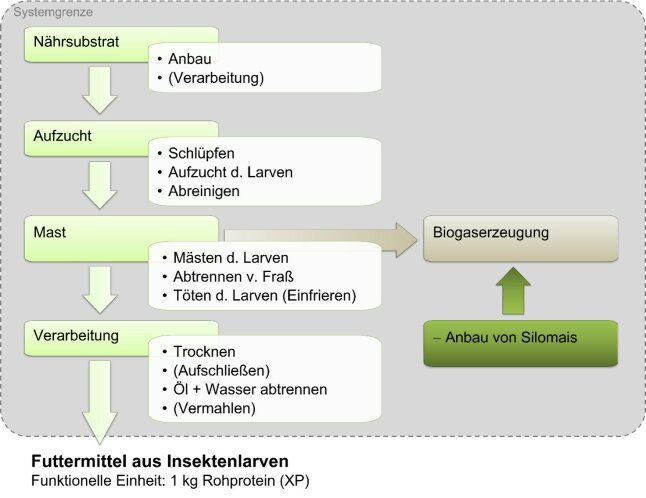

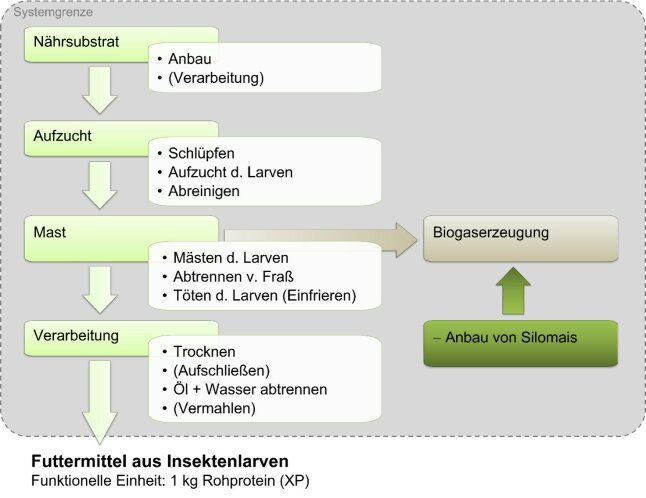

Die ökobilanzielle Bewertung der aus den Versuchen im volltechnischen (Aufzucht und Mast der Insekten) bzw. Technikums-Maßstab (Larvenverarbeitung) sollte erste wissenschaftlich belastbare Daten dazu liefern, ob und in welchem Maße es möglich wäre, durch den Einsatz von Insektenprotein die Bereitstellung von Futtermitteln für die Tierhaltung in Bayern, insbesondere die Haltung von Geflügel und Schweinen, umwelt-schonender zu gestalten. Die Abbildung zeigt das zu modellierende Produktsystem zur Herstellung eines Eiweißfuttermittels aus Insektenlarven und die verwendete funktionelle Einheit 1 kg Rohprotein (XP) aus Insektenlarven.

Produktsystem für die Erzeugung und Aufbereitung von Insektenlarven als Futtermittel, einschließlich der Verwertung von Fraß als Substitut für Maissilage zur Biogaserzeugung

Die Lebenszyklusanalysen wurden mit der kommerziellen Software-Anwendung „LCA for Experts“ (Sphera Solutions, Inc., Chicago, USA) vorgenommen. Für die Aufstellung der Sachbilanz der Lebenszyklusanalyse / Ökobilanz wurden soweit möglich die in den oben beschriebenen Versuchen gewonnenen Ergebnisse („Primärdaten“) genutzt. Die Modellierung der wesentlichen Vorketten erfolgte unter Verwendung von Daten aus der Datenbank ecoinvent Version 3.6 Cut-off (ecoinvent, Zürich, CH). Da der Einsatz der Nebenprodukte aus Holunder- und Aroniabeeren als Futtersubstrat fern der Realität am Markt erschien, wurden diese aus der Ökobilanzierung ausgeschlossen.

Mit der Verwendung von 1 kg Rohprotein (Trockenmasse) im Futtermittel als funktionale Einheit wurden Unterschiede in der Proteinwertigkeit gegenüber dem Vergleichssystem vernachlässigt. Für das Vergleichssystem wurde die Bereitstellung von Sojaextraktionsschrot (SES) zur Verfütterung in Deutschland modelliert. Dieses Sojaextraktionsschrot wurde in drei Ströme unterteilt [Massenanteil am verfütterten Rohprotein]:

- aus in der EU angebauten Sojabohnen in der EU hergestelltes SES [3,2 %];

- aus importierten Sojabohnen in der EU hergestelltes SES [32,6 %] und

- als solches in die EU importiertes SES [64,2 %].

Da Eiweißfuttermittel aus Insektenlarven noch keinen nennenswerten Markt haben, wurde eine simple Allokation der Umweltwirkungen nach Masse vorgenommen. Dies führt dazu, dass Nebenprodukte aus der Lebensmittelverarbeitung als Nährsubstrate einen erheblichen Anteil der Umweltwirkungen des Anbaus der Hauptfrüchte mitbringen.

Als Reststoff aus der Aufzucht und Mast der Insektenlarven fällt der sogenannte Fraß an: ein Gemisch aus den Exkrementen der Insekten, toten Insekteneiern und -individuen sowie Resten von Nährsubstrat. Der Fraß, aus der Aufzucht- und Mastanlage von FarmInsect wird tatsächlich zur energetischen Verwertung an eine Biogasanlage abgegeben und erzielte in Gärtests eine mittlere Methanausbeute von 306 Litern je kg organische Trockenmasse. Es wurde daher in einem vereinfachten Ansatz die Substitution einer äquivalenten Menge an Maissilage zur Biogaserzeugung durch Fraß modelliert. Für die bei der Weiterverarbeitung der Larven anfallende Ölfraktion existiert derzeit kein Markt. Diese wurde daher im Stoffstrommodell als Abfall deklariert, auf den keine Allokation vorgenommen wird. Anders verhält es sich im Vergleichssystem, da SES als Nebenprodukt bei der Gewinnung von Sojaöl anfällt: hierfür wurde ein Allokationsfaktor von 0,70 zu Grunde gelegt.

Für das Produktsystem „Insektenlarven zur direkten Verfütterung“ wurden im Basis-Szenario die folgenden Annahmen getroffen: Bezug von elektrischer Energie für Aufzucht und Mast als Strommix aus dem Mittelspannungsnetz, Wärmeerzeugung aus Erdgas (Brennwert-Therme) und ausschließliche Verwendung von Weizenkleie als Nährsubstrat. Als Varianten wurden am Basis-Szenario folgende Veränderungen vorgenommen:

- Bezug von zertifiziertem Ökostrom und Wärmeerzeugung aus solarthermischer Anlage mit elektrischer Zusatzheizung;

- Nährsubstrat: 50 % Weizenkleie + 50 % Kartoffel-Dampfschalen;

- Nährsubstrat: 50 % Weizenkleie + 50 % Traubentrester.

Für die anschließende Verarbeitung der Insektenlarven zu einem Eiweißfuttermittel wurde in den Basis-Szenarien jeweils der Bezug von elektrischer Energie als Strommix aus dem Mittelspannungsnetz und als Variante der Bezug von zertifiziertem Ökostrom ausgewertet.

Da es im vorliegenden frühen Stadium der Lebenszyklusanalyse eines Produktsystems für Insektenprotein keinen Sinn ergibt, zu der faktischen Unsicherheit der Sachbilanz noch ein hohes Maß an methodischer Unsicherheit der Charakterisierung hinzuzufügen, wurde für die Wirkungsabschätzung die in Forschung und Praxis sehr gebräuchliche Methode „ReCiPe 2016 v1.1 Midpoint (H)“ verwendet.

Ergebnisse

Evaluierung von Futtersubstraten und Selektion der Larven zur gesteigerten Futterverwertung

Die Larven der Schwarzen Soldatenfliege konnten mit allen getesteten Nebenprodukten aus der Lebensmittelverarbeitung als Futtersubstrat gemästet werden. Hierbei verschlechterte sich allerdings mit steigendem Beimischungsgrad die Verwertbarkeit des Futtersubstrats durch die Larven im Vergleich zur Mast ausschließlich auf Mühlennebenprodukten. Auch das Nährstoffprofil der Larven änderte sich in Abhängigkeit des eingesetzten Futtersubstrats und dessen Nährstoffzusammensetzung.

Die Ergebnisse aus den Selektionsreihen deuten darauf hin, dass eine Anpassung der Larven an ihr Futtersubstrat über den beobachteten Zeitraum stattfand. Während eine klare Tendenz zum Anstieg des durchschnittlichen Larvengewichts und der Larven-Gesamternte pro Box über sechs Generationen beobachtet werden konnte, ließen die Entwicklungen im Hinblick auf die geernteten Ei-Mengen und die Lebenszyklus-Dauer keine klare Aussage über eine Verbesserung durch die Selektion zu.

In den Mast-Versuchen mit den selektierten Larven wurden durchweg bessere Ergebnisse erzielt als in der ersten Generation. Während zu Beginn der Selektionsreihe in Generation 1 eine Erhöhung des Reststromanteils im Futter noch eine Verschlechterung der Leistung mit sich brachte, war dieser Effekt in der 6. Generation verschwunden bzw. kehrte sich sogar um. Diese Ergebnisse sprechen dafür, die Selektionslinien fortzuführen und weiteren Tests zu unterziehen, um die Anpassungen deutlicher herauszuarbeiten und noch effizientere Zuchtlinien zu generieren.

Prozessierung der Larven

Bei der trockenen Verarbeitung mittels Seiher-Schneckenpressen stellt die Produktfeuchte einen signifikanten Stellparameter des Verfahrens dar, für die Verarbeitung von Insekten wurden die entsprechenden Zusammenhänge bisher jedoch nicht in der Literatur beschrieben. Aus den experimentellen Untersuchungen im Technikumsmaßstab wurden für die größtmögliche Ölausbeute folgende Verfahrensempfehlungen abgeleitet:

- Trocknung der Insektenlarven auf unter 4 % Restfeuchte

- anschließendes Aufnetzen auf eine Feuchte von 5 %

- Pressen in eine Matrize mit 791 mm²

Der Energiebedarf für die Trocknung per Infrarotstrahlung lag im Bereich von rund 1.500 bis 3.000 kWh pro Tonne Frischmasse, demgegenüber war der Energiebedarf für das Pressen mit ca. 30 kWh pro Tonne Frischmasse vernachlässigbar.

Beim Einsatz des Nassverfahrens wird das Insektenmaterial zunächst zerkleinert und dann im sauren Milieu thermisch behandelt. Hierbei werden die Fettkörper in den Insektenlarven aufgeschlossen und es wird eine Koagulation des Proteins induziert, so dass eine weitgehende Trennung der drei Phasen Wasser, Fett und Feststoff (Protein) möglich wird. In den Versuchen wurden insbesondere die Parameter Temperatur, pH-Wert und Verweilzeit im Aufschlussreaktor systematisch untersucht. Die anschließende Abtrennung des Feststoffs erfolgte hier mit einem Dekanter. Für das Nassverfahren wurden folgende Verfahrensempfehlungen abgeleitet:

- Aufschluss mit 0,1 M HCl bei 100 °C über 60 Minuten

- Trocknung des dekantierten Feststoffs bei 80 °C über 60 Minuten auf unter 10 % Restfeuchte

Der Energiebedarf für die abschließende Trocknung betrug rund 700 bis 900 kWh pro Tonne Frischmasse, für Aufschluss und Dekantierung ca. 220 – 400 kWh pro Tonne Frischmasse.

Auf Basis der in den Technikumsanlagen ermittelten Kennwerten für den Energiebedarf lassen sich keine zuverlässigen Aussagen über den Energiebedarf im industriellen Maßstab treffen. Grundsätzlich ist aber auch im industriellen Maßstab mit einem deutlich geringeren Energiebedarf für die Nassverarbeitung zu kalkulieren.

Ökobilanz für Insektenprotein aus Larven der Schwarzen Soldatenfliege

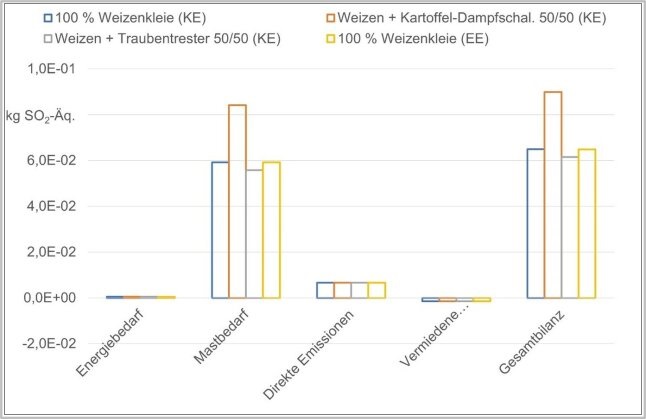

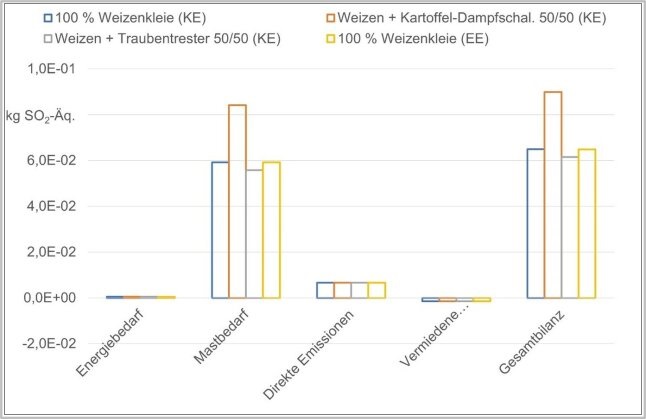

Die berechnete Umweltwirkungsbilanz für das Produktsystem "Insektenlarven zur direkten Verfütterung“ wird mit dem gewählten Allokationsansatz nach Maße von den Nährsubstraten dominiert. Die Abbildung zeigt dies für die Wirkungskategorie "Terrestrische Versauerung“, wo sich zudem ein nennenswerter Beitrag der Ammoniakemissionen aus der Insektenmast ergibt.

Umweltwirkungsbilanz für die Kategorie "Terrestrische Versauerung" im Basis-Szenario und in den drei Varianten des Produktsystems "Insektenlarven zur direkten Verfütterung“, funktionale Einheit: 1 kg Rohprotein (KE/EE: konventionelle / erneuerbare Energieversorgung; Vermiedene…: vermiedene Emissionen durch Fraßverwertung)

Die Weiterverarbeitung der Insektenlarven verursacht durch den hohen Energiebedarf erhebliche zusätzliche Umweltwirkungen, die hauptsächlich vom verwendeten Strommix abhängen. Allerdings ist der Energiebedarf aus den Versuchen im Technikumsmaßstab nur qualitativ auf eine mögliche Umsetzung im industriellen Maßstab übertragbar. Die nasse Verarbeitung stellt sich energetisch wesentlich günstiger dar als das Trockenverfahren, allerdings müssten hier technische Lösungen für die Behandlung des Abwassers gefunden werden, die im Projekt unberücksichtigt blieben.

Um das modellierte Vergleichssystem der Bereitstellung von Sojaextraktionsschrot (SES) auf Plausibilität zu prüfen, wurde die berechnete Wirkungsbilanz für den Klimawandel (ausschl. biog. C) mit Werten aus der wissenschaftlichen Literatur und anderen Quellen verglichen. Die Gegenüberstellung zeigte, dass der bilanzierte Wert für das Vergleichssystem absolut plausibel erscheint.

Für die Beurteilung der im Projekt berechneten Umweltwirkungsbilanz von Insektenprotein sind zwei methodische Effekte maßgeblich, die in entgegengesetzter Richtung wirken: (1) Die vorgenommene Allokation der Umweltwirkungen nach Masse bedingt eine erhebliche Wirkungslast der als Nährsubstrate eingesetzten Nebenprodukte; diese Nebenprodukte können jedoch für die Ökobilanzierung nicht "emissionsfrei" gestellt werden, da für diese tatsächlich ein Markt besteht. (2) Die im Projekt erhobenen Daten zur Aufzucht und Mast von Insektenlarven von der Anlage der Firma FarmInsect unterliegen einer gewissen Unsicherheit. Zugleich wurde diese Anlage systematisch optimiert. Würde eine Anlage zur Insektenmast auf einem landwirtschaftlichen Betrieb erstmals umgesetzt, wäre zunächst von einem weniger effizienten Prozess auszugehen.

Da die hier vorgelegten Ergebnisse quantitativ mit einem deutlichen Vorbehalt versehen sind, wurde der direkte Vergleich der spezifischen Umweltwirkungen von Insektenprotein und SES nicht abgebildet. In zukünftigen Arbeiten zur Ökobilanzierung von Insektenprotein sollte im Fokus stehen, das Produktsystem möglichst realitätsnah zu definieren, insbesondere was die Bewertung der eingesetzten Nährsubstrate betrifft. Optimalerweise könnte auf einzelnen Betrieben, die Insektenlarven erzeugen, direkt gemessen werden und es könnten die konkreten Bezugswege der Nährsubstrate für die Larvenmast nachverfolgt werden.

Projektbericht und weiterführende Arbeiten

Literaturquellen

- Ertl, P. (2016). The net contribution of dairy cows to human food supply and feeding industrial by-products as a potential strategy for improvement. Doctoral Thesis - University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna.

- Flachowsky G., Meyer U., Südekum K. H. (2017). Land use for edible protein of animal origin – A review. Animals, 7(3), 25.

- Hartinger, K., Greinix, J., Thaler, N., Ebbing, M. A., Yacoubi, N., Schedle, K., & Gierus, M. (2021). Effect of Graded Substitution of Soybean Meal by Hermetia illucens Larvae Meal on Animal Performance, Apparent Ileal Digestibility, Gut Histology and Microbial Metabolites of Broilers. Animals, 11(6), 1628.

Projektinformationen

Projektleitung: Dr. Philipp Hofmann (LfL, Institut für Landtechnik und Tierhaltung)

Projektbearbeitung: Dr. Mathias Effenberger und Dr. Thomas Venus (LfL, Institut für Landtechnik und Tierhaltung)

Laufzeit: 01.02.2023 bis 31.01.2024

Finanzierung: Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten

Projektpartner: LfL, Institut für Tierernährung und Futterwirtschaft

Förderkennzeichen: E/22/02

Klimakammer zur Mast der Larven der Schwarzen Soldatenfliege

Kisten mit Larven der Schwarzen Soldatenfliege und Futtersubstrat in der Klimakammer

Futtermischanlage zum Mischen der Rationen

Trennung von Fraß und Larven der Schwarzen Soldatenfliege am Ende der Mast

Adulte Schwarze Soldatenfliegen

Larven der Schwarzen Soldatenfliege am Ende der Mast

Larven der Schwarzen Soldatenfliege mit Fraß

Larven der Schwarzen Soldatenfliege nach der Trennung von Fraß

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden