Ökonomik der Milchproduktion in Bayern

Foto: Sabine Weindl, LfL

Die bayerische Milchproduktion erlebt einen jährlichen Rückgang der Milchviehbetriebe um 4 bis 5 Prozent und seine Abnahme der Zahl an Milchkühen um 1,5 Prozent.

Trotz steigender Milchpreise und verbesserter Wirtschaftlichkeit stehen die Betriebe vor Herausforderungen wie Tierseuchen und hohen Anpassungskosten für Tierwohlmaßnahmen. Zukünftige Entwicklungen werden durch Anforderungen an Nachhaltigkeit und Klimaschutz geprägt sein.

Der Strukturwandel geht weiter

Die Milchproduktion in Bayern verändert sich ständig. Im November 2024 gab es laut dem statistischen Landesamt 22.455 Milchviehbetriebe mit insgesamt 1.036.086 Milchkühen. Die Menge an Milch, die bayerische Erzeuger an Molkereien lieferten, betrug 7.785.546 kg. Jährlich gibt es etwa 4 bis 5 Prozent weniger Betriebe, und die Zahl der Milchkühe nimmt um etwa 1,5 % ab. In den nächsten Jahren wird auch die Milchmenge voraussichtlich um 1,5 % pro Jahr sinken. Dies liegt daran, dass viele Betriebe mit hohen Leistungen aufgeben und die Rohstoffsicherung immer wichtiger wird.

Ein höheres Niveau bei Erlös und Aufwand seit 3 Jahren

Die Preise für tierische Produkte sind gestiegen, was die Wirtschaftlichkeit der Milchproduktion verbessert hat. Der Milchpreis für konventionelle Milch lag im Februar 2025 bei 53,0 Cent pro Kilogramm, während der Preis für ökologische Milch bei 64,3 Cent pro Kilogramm lag. Die Biomilcherzeugung ist aktuell rentabel, je-doch haben viele Biobetriebe Schwierigkeiten mit der Weidehaltung. Die Preise für Nutzkälber und Schlachtkühe sind ebenfalls gestiegen.

Die Kosten für die Milchproduktion sind jedoch hoch geblieben. Jungkühe kosten im Durchschnitt 2249 Euro pro Tier, und die Futtermittelpreise sind ebenfalls gestiegen. Tierarztkosten und Baukosten bleiben ebenfalls hoch.

Vollkosten in größeren Betrieben gedeckt

In größeren Betrieben sind die Erlöse höher als die Kosten. Bei der Betriebszweigauswertung in Bayern erzielten Betriebe mit durchschnittlich 130 Kühen positive Gewinne. Diese Betriebe konnten alle Kosten decken, auch wenn die Preise zeitweise auf fast 60 Cent pro Kilogramm gestiegen sind.

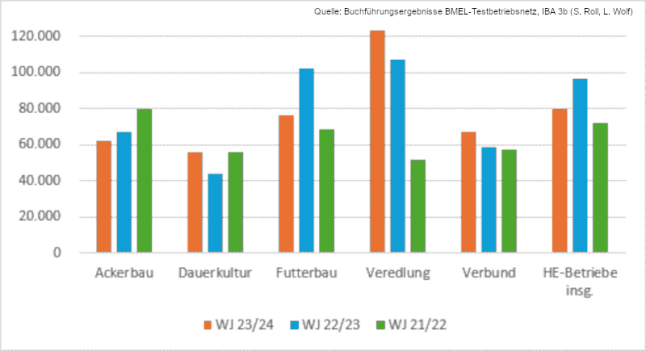

Haupterwerb ab 90.000 Euro Gewinn laut Buchführung

Die Buchführung zeigt, dass die Gewinne in den größeren Betrieben zufriedenstellend sind. Kleinere Betriebe mit 30 Kühen haben oft Schwierigkeiten, genug Gewinn zu erzielen. Für das kommende Jahr werden wieder höhere Gewinne erwartet, was die wirtschaftliche Lage in der Milchproduktion bestätigt.

Rentabilität und Betriebsgrößen

Der Unterschied zwischen kleinen und großen Betrieben wird größer. Große Betriebe profitieren von neuen Technologien, was ihre Effizienz steigert. Dies führt zu einem schnelleren Strukturwandel und verbessert die Wettbewerbsfähigkeit der Milchviehhaltung.

Milchviehhaltung ist konkurrenzfähig

Die wirtschaftliche Lage in der Milchproduktion ist gut, aber Anforderungen an Nachhaltigkeit und Tierwohl nehmen zu. Diese Aspekte müssen in Zukunft stärker berücksichtigt werden.

Mehr Tierwohl kostet

Die Tierwohl-Kennzeichnung wird durch die Initiative Tierwohl geregelt. Die Molkereien bieten Zuschläge für höhere Haltungsstufen, jedoch sind diese oft zeitlich begrenzt. Betriebe müssen individuell prüfen, ob sich die Investitionen in die Tierwohl-Kennzeichnung lohnen.

Klimaschutz wird bereits gemacht, lohnt sich

Die Molkereien fordern auch Maßnahmen zum Klimaschutz. Eine Reduzierung der Treibhausgasemissionen kann sich positiv auf die Wirtschaftlichkeit auswirken, da weniger Nachzucht benötigt wird und die Effizienz steigt.

Wert der Milch in Zukunft

Zukünftig werden Nachhaltigkeitsindikatoren wie Tierwohl, Klimaschutz, Biodiversität und Wasserschutz in der Milchproduktion wichtig sein. Die Herausforderung besteht darin, diese Aspekte in die Wertschöpfungskette zu integrieren und die Kosten transparent zu machen.

Detaillierte Informationen zur Ökonomik der Milchproduktion in Bayern: