Tierwohl in der Milchproduktion

Zusätzlicher Kostenaufwand trifft kleinere (bayerische Anbinde-)Betriebe am härtesten

Foto: Birgit Gleixner, LfL

Nach Fleisch werden im Einzelhandel auch Frischmilchprodukte nach der sogenannten "Haltungsform" der Initiative Tierwohl (ITW) gekennzeichnet.

Auf die Gesamtwirtschaftlichkeit der Milcherzeugung haben vor allem der Milchpreis, die Produktionskosten und die Entwicklungen des Strukturwandels großen Einfluss. Etwaige Zuschläge für die Tierwohlmilch sind dem untergeordnet. Wie der folgende Beitrag zeigt, macht sich aber auf der Kostenseite die Tierwohlmilch sehr wohl bemerkbar.

Die Ergebnisse in Kürze

- Um die Kriterien für die Haltungsform Stufe 2 zu erfüllen, müssen Anbindebetriebe mit Mehrkosten von rund 10 Cent je kg Milch rechnen. Dem gegenüber stehen aber nur Mehrerlöse von 1,2 Cent je kg Milch und von 4 Cent je kg Schlachtgewicht für die Schlachtkuh. Daher wird ein Umstieg in der Regel nicht in Frage kommen.

- Etwas besser schaut es bei den Betrieben aus, die bereits einen Laufstall haben. Hier reduziert sich die höhere Kostenbelastung auf rund 5 Cent je kg Milch. Ist bereits eine Abkalbebucht vorhanden, sind Anpassungskosten von rund 1,65 Cent je kg Milch erreichbar. In diesem Fall scheint ein Umstieg auf die Haltungsform Stufe 2 eher lohnend.

- In den Haltungsformen Stufe 3 und 4 sind in der Regel die beiden Kostenpositionen Laufhof und Weidehaltung entscheidend. Sind hier kostengünstige Lösungen möglich, kann eine Teilnahme interessant sein.

- Die Biomilchviehhaltung ist immer der Stufe 4 zuzuordnen.

- Die Frage, ob sich die Teilnahme an einem Tierwohlprogramm lohnt, muss grundsätzlich immer einzelbetrieblich überlegt und kalkuliert werden.

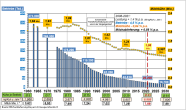

Aktuell in Bayern 25.208 Milchviehhalter mit insgesamt 1,08 Mio. Milchkühen

Noch rund ein Drittel der Betriebe hat Anbindeställe

| 2011: Betriebe in % | 2021: Betriebe in % | 2011: Kühe in % | 2021: Kühe in % | |

|---|---|---|---|---|

| Anbindestall | 58,4 | 34,6 | 39,9 | 17,6 |

| Laufstall | 41,6 | 65,2 | 60,1 | 82,3 |

Wirtschaftliche Situation

| verkaufte Milch je Jahr nach Größenklassen | Tsd. kg | 60–120 | 240–300 | 420–480 | > 600 |

|---|---|---|---|---|---|

| Milchkühe | 18,5 | 39,1 | 59,8 | 94,4 | |

| Gewinn im landwirtschaftlichen Betrieb inkl. Prämien | €/Jahr | 19.543 | 42.126 | 61.703 | 91.258 |

| - Zinsansatz Eigenkapital u. Pachtansatz eigene Fläche | €/Jahr | -9.132 | -13.353 | -18.175 | -27.250 |

| = Arbeitslohn der Unternehmerfamilie | €/Jahr | 10.411 | 28.774 | 43.529 | 64.007 |

| / geleistete Familienarbeitsstunden | h/Jahr | 3.030 | 3.670 | 4.370 | 4.985 |

| = Stundenlohn der Unternehmerfamilie | €/h | 3,44 | 7,84 | 9,96 | 12,84 |

Tierwohlmilch

Die Haltungsformen im Überblick

Zusätzlicher Kostenaufwand für die Haltungsstufe 2

Anbindestall

| Kriterium | €/Betrieb | Cent/kg Milch |

|---|---|---|

| Antibiotikamonitoring und Schlachtbefunddatenbank | 204 | 0,08 |

| Weiterbildung | 626 | 0,25 |

| Spezielle Haltungsanforderungen | 6.152 | 2,48 |

| Vergrößertes Platzangebot | - | - |

| Sauberkeit der Tiere | - | - |

| Scheuermöglichkeiten | 200 | 0,08 |

| Tierärztliche Bestandsbetreuung | 1.151 | 0,46 |

| Weiche Liegefläche | 1.259 | 0,46 |

| Verödung von Hornanalgen | - | - |

| Eutergesundheit | 1.300 | 0,52 |

| Abkalbebucht | 9.023 | 3,63 |

| Inflationsrate | 597 | 0,24 |

| Risiko | 1.992 | 0,80 |

| Summe netto | 22.504 | 9,05 |

| Summe brutto (inkl. 9,5 % MwSt.) | 24.642 | 9,91 |

Laufstall

| Kriterium | €/Betrieb | Cent/kg Milch |

|---|---|---|

| Antibiotikamonitoring und Schlachtbefunddatenbank | 338 | 0,07 |

| Weiterbildung | 626 | 0,13 |

| Tierärztliche Bestandsbetreuung | 1.433 | 0,29 |

| Weiche Liegefläche | 1.543 | 0,31 |

| Eutergesundheit | 1.300 | 0,26 |

| Abkalbebucht (Abstockung 6 Kühe) | 12.037 | 2,4 |

| Inflationsrate | 518 | 0,10 |

| Risiko | 1.728 | 0,35 |

| Summe netto | 19.523 | 3,91 |

| Summe brutto (inkl. 9,5 % MwSt.) | 21.378 | 4,28 |

Zusätzlicher Kostenaufwand für die Haltungsstufen 3 und 4

Ansprechpartner

Bernhard Ippenberger und Guido Hofmann

Institut für Betriebswirtschaft und Agrarstruktur

Menzinger Str. 54, 80638 München

Tel.: 08161 8640-1208 bzw. -1461

E-Mail: Agraroekonomie@LfL.bayern.de