Forschungs- und Innovationsprojekt

KarOLa - Kartoffelzüchtung auf Stresstoleranz und Verarbeitungseignung für den ökologischen Landbau

Seit 2012 wird an der LfL im Rahmen verschiedener Forschungsprojekte intensiv an der Entwicklung verbesserter Kartoffelsorten mit besonderer Eignung für den ökologischen Anbau gearbeitet. Erfolgreiche Pflanzenzüchtung erfordert dabei eine kontinuierliche und langfristige Strategie – von der Definition eines Zuchtziels bis zur Markteinführung einer neuen Sorte können Jahrzehnte vergehen. Umso erfreulicher ist es, dass die erfolgreiche Arbeit der Vorgängerprojekte nun mit dem bis 2029 laufenden Projekt "KarOLa“ fortgeführt wird. Die kontinuierliche Weiterentwicklung des Genmaterials innerhalb eines bundesweiten Konsortiums leistet dabei einen entscheidenden Beitrag zur Stärkung und Sicherung des Öko-Kartoffelanbaus in Deutschland.

Hintergrund

Der ökologische Kartoffelanbau steht im Zuge des Klimawandels vor besonderen Herausforderungen. Es bedarf speziell gezüchteter Sorten, die sowohl gegen biotische (z. B. Krankheiten) als auch abiotische (z. B. Trockenheit, Hitze) Stressfaktoren widerstandsfähig sind. Zusätzlich müssen diese durch den Verzicht auf synthetischen Mineraldünger eine effiziente Nährstoffnutzung aufweisen. Parallel steigen außerdem die Anforderungen der Lebensmittelindustrie an die Qualität von Verarbeitungskartoffeln, etwa für Pommes frites, Chips oder Knödel. Gefragt sind Sorten, die unter ökologischen Bedingungen hohe Erträge liefern und gleichzeitig die Qualitätsansprüche erfüllen.

Das erste Forschungsprojekt "Entwicklung von Phytophthora-resistentem Zuchtmaterial für den ökologischen Landbau“ (2012-2018) legte den Grundstein für den Kartoffel-Genpool, auf den heute zurückgegriffen werden kann. Durch die gezielte Kreuzung moderner Sorten mit genetisch vielfältigen und verwandten Kartoffelarten konnten neue Stämme entwickelt werden, die eine verbesserte Resistenz gegenüber dem Erreger der Kraut- und Knollenfäule (Phytophthora infestans) aufweisen. Das Projekt „EffiKar“ (2018-2024) setze diese Bestrebungen fort, indem die neu entwickelten Stämme weiter züchterisch auf eine gesteigerte Phytophthora-Resistenz bearbeitet wurden. Zusätzlich wurde das Material sowohl unter Gewächshaus- als auch Freilandbedingungen auf Nähstoffnutzungseffizienz (Stickstoff und Phosphor) bonitiert und selektiert. In Zusammenarbeit mit dem Julius Kühn-Institut (JKI) und dem Leibnitz-Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung (IPK) wurde in beiden Projekten außerdem an der Entschlüsselung der genetischen Ursache für Phytophthora-Resistenz und Nährstoffeffizienz gearbeitet, um die Entwicklung genetischer Marker für diese Merkmale voranzutreiben.

Vorgängerprojekte, die den Grundstein für den Kartoffel-Genpool legten

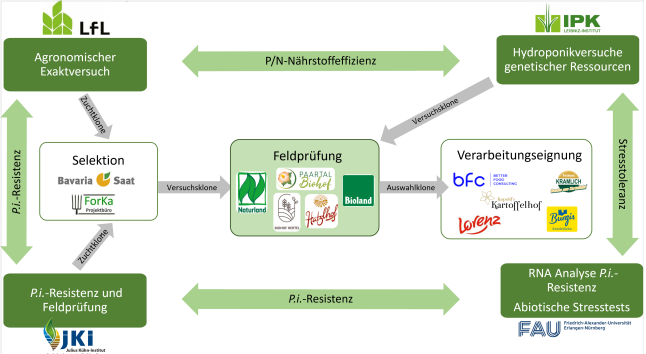

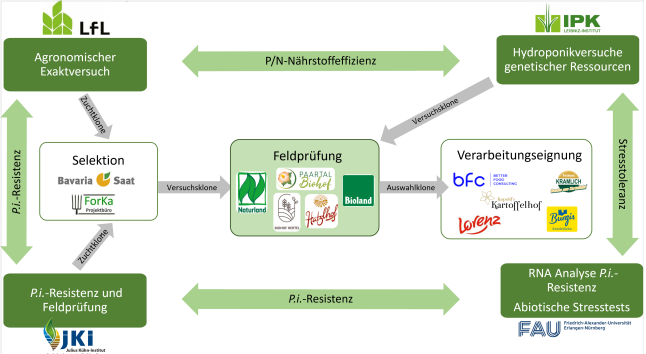

"KarOLa“ setzt die Arbeit an Krankheitsresistenzen, optimaler Nährstoffnutzung und innovativen Züchtungsmethoden fort, erweitert jedoch die Zuchtziele. Zusätzlich werden nun auch Toleranz gegenüber Hitze und Trockenheit sowie die Eignung für industrielle Verarbeitung untersucht. Das Ziel ist es, Landwirten in Zukunft Sorten an die Hand zu geben, die unter anspruchsvollen Bedingungen widerstandsfähige und qualitativ hochwertige Öko-Kartoffeln liefern. Dabei liegt ein besonderer Fokus auf dem partizipativen Ansatz. Während der gesamten Projektlaufzeit werden Landwirte, Pflanzenzüchter und Verarbeiter aktiv in die Auswahl des neuen Sortenmaterials einbezogen. Die enge Zusammenarbeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette fördert die Akzeptanz verbesserter Kartoffelsorten und erleichtert ihre Markteinführung.

Projektziele

- Entwicklung und Nutzung von Phytophthora-resistentem Prebreeding-Material unter ökologischen Anbaubedingungen

- Umfassende Nutzung neuer genetischer Ressourcen durch Sichtung von Genbankmaterial

- Etablierung einer verbesserten Verarbeitungseignung als neues Züchtungsmerkmal

- Aufklärung der genetischen und physiologischen Hintergründe zu Krankheitsresistenzen, Nährstoffmanagement und Stresstoleranz

- Entwicklung genetischer Marker zur Selektion von P.i. Resistenzen in der praktische Pflanzenzüchtung

Arbeitsschwerpunkte im Projektverbund

"KarOLa“ zeichnet sich wie die Vorgängerprojekte durch einen hohen Kooperationsgrad unter den Projektpartnern des interdisziplinären Forschungsverbundes aus. Neben der LfL sind das Julius Kühn-Institut (JKI), das Leibnitz-Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung (IPK), sowie die Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) wissenschaftlich beteiligt. Durch langjährige Zusammenarbeit konnten zudem weitere Partner aus Landwirtschaft, Züchtung und Lebensmittelindustrie für das Projekt gewonnen werden.

Weiterführung des Kartoffel-Zuchtprogramms auf Basis von Genmaterial aus den Vorgängerprojekten

Genetisch vielfältige Stämme und Sorten aus dem vorhandenen Genpool, die bestimmte Resistenz- und Qualitätsanforderungen erfüllen, werden gezielt gekreuzt. Die daraus entstehenden Nachkommen wachsen zunächst im Gewächshaus, wo sie auf erste Eigenschaften selektiert werden. Dabei kommen auch genetische Marker zum Einsatz, zum Beispiel um Phytophthora-Resistenzen nachzuweisen. In der nächsten Wachstumsperiode werden die Knollen der Sämlingsgeneration schließlich im Freiland ausgebracht. Der Prüfgliedanbau der nachfolgenden Generationen findet auf ökologisch bewirtschafteten Flächen unter Einbeziehung der im Projektverbund beteiligten Landwirte statt. Über die nächsten drei bis vier Jahre werden die vegetativ vermehrten Nachkommen kontinuierlich auf Merkmale wie Virusinfektionen, Befall mit Kraut- und Knollenfäule, Speisewert, Verarbeitungseignung und Ertrag bonitiert. Die besten Nachkommen werden anhand dieser Kriterien ausgewählt und im nächsten Jahr wieder angebaut. Ziel ist es, am Ende des Zuchtschemas ein oder mehrere Stämme den beteiligten Kartoffelzüchtungsunternehmen bereitzustellen, die diese für die Anmeldung neuer Sorten oder als neue Kreuzungseltern verwenden können.

Digitale Phänotypisierung in der Moving-Fields-Anlage

Zur Unterstützung der Züchtungsarbeit werden ausgewählte Sorten und Stämme in der Hochdurchsatz-Phänotypisierungs-Anlage der LfL angebaut. Diese Fließbandanlage ermöglicht die vollautomatische und präzise Pflege sowie Beobachtung kleiner Pflanzenbestände. Durch wöchentlich erfasste Farbbilder der Blatt- und Wurzelmasse kann mittels KI-gestützter Berechnung die Biomassenentwicklung dokumentiert werden. Dies ermöglicht eine detaillierte Untersuchung des Pflanzenwachstums von der Keimung bis zur Reife unter kontrollierten Umweltbedingungen. Zunächst werden Versuche zum Wachstumsverhalten von in-vitro ausgepflanzten Kartoffelpflanzen im Vergleich zum klassischen Anbau über Saatknollen durchgeführt. Dadurch soll festgestellt werden, ob sich innerhalb des Züchtungsschemas Unterschiede je nach Art des Pflanzgutes ergeben. In den kommenden Jahren soll dann untersucht werden, wie sich unterschiedliche Genotypen unter Trockenstress oder Nährstoffmangel entwickeln und welche Merkmale für die Züchtung genutzt werden können.

Nutzung der genetischen Variation des Groß Lüsewitzer Kartoffel-Sortiments (GLKS)

Die Integration neuer genetischer Varianten in bestehende Züchtungsprogramme stellt eine wichtige Methode zur Verbesserung gewünschter Merkmale dar. Das GLKS ist eine umfassende Sammlung moderner Kartoffelsorten, traditioneller Landsorten, verwandter Wildarten und Akzessionen aus dem Andenraum und stellt eine unverzichtbare genetische Ressource dar. Für das Projekt wird geeignetes Material aus der Genbank als Kreuzungseltern verwendet, um gezielt neue Quellen für Phytophthora-Resistenz und Trockentoleranz zu erschließen und einzukreuzen. Dafür werden sowohl Labor- als auch Feldversuche durchgeführt, um die genetischen Ressourcen und die durchgeführten Kreuzungen intensiv auf verbesserte Widerstandsfähigkeit zu untersuchen.

Untersuchung der Nährstoffeffizienz ausgewählter Akzessionen mittels Hydroponik-Kultur

Im Vorgängerprojekt wurde am IPK ein Versuchsaufbau zur Anzucht von Kartoffelpflanzen in Hydrokultur etabliert, der eine präzise Bestimmung der Nähstoffaufnahme von Stickstoff und Phosphor sowie der Biomassenentwicklung bei unterschiedlichen Düngezugaben ermöglicht. Im Rahmen des Projekts wird die Evaluierung diverser Kartoffelakzessionen aus dem GLKS und Zuchtstämme aus dem Projekt fortgeführt. Dies ermöglicht die Auswahl geeigneter Kandidaten, die aufgrund besonders guter N- und P-Effizienz als Kreuzungseltern im Zuchtprogramm in Frage kommen.

Genetische Assoziationsstudien zur Erforschung beteiligter Gene und zur Entwicklung von molekularen Markern

Der Einsatz von Markergestützter Selektion ermöglicht eine schnellere, genauere und oft kostengünstigere Bestimmung bestimmter Merkmale, weshalb sie heute vielfältig zur Optimierung von Zuchtprogrammen eingesetzt wird. Grundlage dafür ist die Bereitstellung präziser genetischer Marker, die die Ausprägung eines bestimmten Merkmals mit hoher Wahrscheinlichkeit vorhersagen können. Im Projekt wird an der Entwicklung neuer genetischer Marker geforscht, die den Kartoffelzüchtern die Selektion auf die Merkmale Hitze und Trockentoleranz, Nährstoffeffizienz und Phytophthora-Resistenz erleichtern soll. Dazu werden ausgewählte Populationen den Stressfaktoren Hitze, Infektion mit Phytophthora infestans sowie variierende N- und P-Gaben ausgesetzt und das Verhalten der Pflanzen dokumentiert. Anschließend wird das Genom der einzelnen Pflanzen mittels Genotyping-by-Sequencing (GBS) oder RNA-Sequenzierung analysiert. Durch die Assoziation phänotypischer Merkmale mit genetischer Information können Gene oder DNA-Abschnitte identifiziert werden, die einen Effekt auf die Merkmale Stresstoleranz oder Nährstoffeffizienz haben. Neben der Entwicklung neuer genetischer Marker können diese Ergebnisse auch dazu genutzt werden, um die molekularen Mechanismen und biologischen Prinzipien hinter abiotischer und biotischer Stresstoleranz bei Pflanzen weiter zu erforschen.

Ergebnisse

Mit ersten Ergebnissen ist bis Mitte des Jahres 2025 zu rechnen.

Projektinformation

Projektleitung: Adolf Kellermann

Projektbearbeitung: Kilian Pfatrisch

Projektlaufzeit: 01.03.2024 - 28.02.2029

Finanzierung: Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft

Förderkennzeichen: 2822OE062